墓石

墓石 春日灯明:墓石の伝統と意味

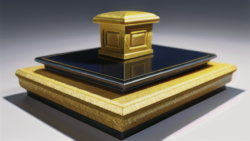

灯籠は、古くから日本で夜を照らす道具として使われてきました。漢字で「灯籠」と書くように、「灯」は「燈」とも書き、明るさを表し、夜道を照らす意味を持っています。「籠」は囲うという意味で、その名の通り、中の火を囲う造りになっています。これによって、風などで火が消えないように工夫されているのです。灯籠には、灯台のように動かすことのできない据え置き型と、手に持って移動できる携帯型の二種類があります。据え置き型の灯籠の中でも、石灯籠は傘や囲いの部分が全て石で造られています。そのため、屋外に設置しても風雨に耐えることができ、長い間使っても壊れにくいという特徴があります。石灯籠は、お墓に設置されることも多く、特にお盆の時期には墓石に飾られることから、盆灯籠とも呼ばれています。ご先祖様は、お盆の時期にあの世からこの世に戻ってくると信じられており、灯籠の火を目印にして迷わずに帰ってこられるようにと、墓前に飾られます。そのため、お盆には欠かせないものとなっています。灯籠の柔らかな光は、ご先祖様を温かく迎え入れるとともに、静かに故人を偲ぶ気持ちを表しているのです。