その他

その他 墓石のお焚き上げについて

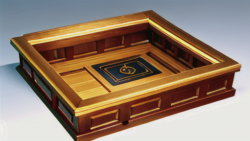

お焚き上げとは、古くなった神札やお守り、お仏壇など、神仏にまつわる品々を神社仏閣で焼納する神聖な儀式のことです。家の神棚に祀っていたお札やお守り、大切に扱ってきたお仏壇や仏具なども、長い年月が経つとどうしても傷みや汚れが生じてしまいます。こうした品々を、一般のゴミと同じように処分することは、神仏への敬意を欠く行為とされています。そこで、感謝の気持ちをもって、これまで見守っていただいた神様仏様へお礼を申し上げ、これらの品々を丁重に焼納する儀式が、お焚き上げなのです。お焚き上げは、単なる焼却処分とは全く異なる意味を持っています。神聖な炎によって、これらの品々に宿っていた神聖な力を浄化し、天へと還すという意味合いが込められています。炎は古来より、神聖なもの、浄化するものと捉えられてきました。その炎によって焼納することで、神仏への感謝の思いを伝え、同時に品々に宿る力を天に返すことができるのです。また、お焚き上げは、自分自身の心も清める機会でもあります。日々の生活の中で、知らず知らずのうちに溜まった穢れを、炎と共に焼き払い、新たな気持ちで生活を始めるきっかけとなるのです。この伝統的な神事は、古くから日本に伝わる大切な文化です。目に見えない神様仏様と、私たち人間との繋がりを再確認し、日々の暮らしに感謝する機会を与えてくれます。現代の生活においても、お焚き上げは、私たちが神仏への畏敬の念を忘れずに、感謝の気持ちを持ち続けるためのかけがえのない儀式と言えるでしょう。お焚き上げを通じて、神仏との繋がりを改めて感じ、心穏やかに日々を過ごせるよう心がけたいものです。