その他

その他 開眼供養:魂を込める儀式

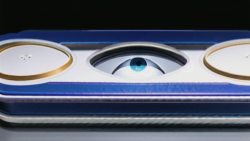

開眼供養とは、新しく作られた仏像や仏画、位牌などに魂を込める大切な儀式です。この儀式は、仏像などを単なる美術品や工芸品から、信仰の対象となる神聖な存在へと変える重要な意味を持っています。開眼供養は、僧侶によって執り行われます。僧侶は読経を行い、様々な仏具を用いて祈りを捧げます。そして、儀式の中心となるのが「点眼」と呼ばれる作法です。僧侶は筆先に墨をつけ、仏像の目に墨を入れ、魂を宿らせます。この点眼により、仏像は初めて礼拝の対象となるのです。開眼供養は、故人の霊を慰めるために行う葬儀や法事とは目的が異なります。葬儀や法事は、故人の冥福を祈り、安らかな眠りを願うための儀式です。一方、開眼供養は、新しく仏像などを迎え入れる際に行われる儀式です。例えば、新しく仏壇を設けた時や、寺院で新しい本尊を安置する時などに行われます。また、既存の仏像や仏画を修復した場合にも、再び魂を宿らせるために行うことがあります。開眼供養は、仏教において信仰の対象となる仏像などに魂を込める大切な儀式です。この儀式を通して、私たちは仏様と繋がり、心の平安を得ることができるとされています。また、仏像や仏画などを大切にする心を育み、信仰を深める機会ともなります。