灯籠流し:故人を偲ぶ夏の風物詩

葬式を知りたい

先生、お盆の時期に行われる灯籠流しって、どんな意味があるのですか?

お葬式専門家

良い質問だね。灯籠流しは、ご先祖様の霊を送り出すための行事なんだ。灯籠の火は、あの世へ帰る霊への道しるべと考えられているんだよ。

葬式を知りたい

送り出すため、ですか。なんとなく悲しい行事なのかなと思っていました。

お葬式専門家

もちろん、別れは悲しいけれど、灯籠の光は、ご先祖様を偲び、感謝の気持ちを表す意味もあるんだよ。だから、厳粛な中にも、どこか温かい雰囲気がある行事なんだ。

灯籠流し・灯篭流しとは。

お盆の時期に行われる、精霊流しとも呼ばれる行事について説明します。夜になると、ろうそくに火を灯し、それを紙などで作った入れ物に入れます。この入れ物を川に流すことで、ご先祖様の霊を送り出すという意味が込められています。川面に揺らめくたくさんの灯りは美しく、幻想的な風景を作り出します。この美しさから、大勢の人が訪れるようになり、ご先祖様を弔うだけでなく、観光の目玉となっている地域もあります。

灯籠流しの由来

灯籠流しは、夏の夜、川面に無数の灯りが揺らめく幻想的な行事です。ご先祖様の霊をお送りするお盆の最終日に行われることが多く、あの世へ帰る霊が迷わずに無事にたどり着けるようにとの祈りが込められています。灯籠の柔らかな光は、まるで故人の魂を導く道しるべのようです。

お盆とは、あの世から私たちの暮らすこの世に、ご先祖様の霊が帰ってくるとされる特別な期間です。懐かしい家族との再会を喜び、共に過ごした日々を懐かしみます。そして、お盆の終わりには、再びあの世へと帰っていくご先祖様を、灯籠の灯りで温かく見送るのです。

静かに流れる川面に浮かぶ灯籠は、故人を偲び、生前の思い出に浸る時間をもたらしてくれます。夏の夜空に浮かび上がる無数の灯りは、まるで星のように美しく、私たちの心を癒し、穏やかな気持ちにさせてくれます。灯籠がゆっくりと流れていく様子を見つめていると、自然と手を合わせ、感謝の気持ちが湧き上がってくるのを感じるでしょう。

古くから日本各地で行われてきた灯籠流しですが、そのやり方や意味合いは地域によって様々です。例えば、灯籠の形や材料、火を灯す方法、流す場所など、それぞれの地域独自の伝統が息づいています。丸い形のもの、四角い形のもの、藁で作られたもの、木で作られたものなど、地域によって様々な灯籠が使われます。また、火を灯す方法も、ろうそくを使う場合や油を使う場合など、地域によって違いがあります。流す場所も、川や海、湖など様々です。このように、地域ごとの特色を比較してみるのも、灯籠流しの楽しみ方のひとつと言えるでしょう。灯籠流しは、単なる行事ではなく、地域の歴史や文化を伝える大切な役割も担っているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 時期 | お盆の最終日(夏の夜) |

| 目的 | ご先祖様の霊をあの世へ送り届ける。故人を偲び、生前の思い出に浸る。 |

| 様子 | 川面に無数の灯籠が揺らめく幻想的な光景。 |

| 意味合い | あの世へ帰る霊が無事にたどり着くようにとの祈り。感謝の気持ち。 |

| 地域性 | 灯籠の形、材料、火を灯す方法、流す場所など、地域によって様々。 |

| 役割 | 地域の歴史や文化を伝える。 |

灯籠流しの方法

灯籠流しは、水辺に灯籠を流し、故人の霊を弔う伝統行事です。その方法は地域によって様々ですが、多くの場合、地元の自治体や寺院、神社などが主催する行事に参加する形で行われます。

まず、会場で灯籠を購入します。近年は環境保全の観点から、自然に分解される素材で作られた灯籠や、回収しやすいように工夫された灯籠を使用する地域も増えてきています。灯籠の形状も、伝統的な四角いものから、蓮の花をかたどったものなど、地域によって様々です。

購入した灯籠には、故人の名前や冥福を祈る言葉、あるいは故人との思い出などを書き込みます。筆ペンやマジックなどが用意されていることが多いので、係員に尋ねてみましょう。故人の霊を偲び、静かに思いを込めて書きましょう。

書き終えたら、係員の指示に従って灯籠を水面に流します。水面に浮かぶ灯籠の揺らめく灯りは、故人の霊が安らかに旅立つことを願う私たちの祈りを表しています。灯籠が流れていく様子を静かに見守り、故人を偲びましょう。

灯籠流しに参加する際には、いくつかの注意点があります。小さなお子さんと一緒に参加する場合は、水辺で遊ぶなど危険な行為をしないよう、目を離さないようにしましょう。また、灯籠には火が灯されているため、火傷に注意が必要です。ろうそくの扱いには十分気を付けましょう。そして、周りの参加者に配慮し、静かに故人を偲びながら、厳粛な気持ちで灯籠を流すことが大切です。近年では、ゴミ問題や環境への影響を考慮し、灯籠流しを中止する地域もあります。主催者の指示や注意事項をよく確認し、伝統行事を大切に守りながら参加しましょう。

| 手順 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 灯籠の購入 | 会場で購入。素材は様々で、近年は環境に配慮したものも。 | |

| 灯籠への書き込み | 故人の名前、冥福を祈る言葉、思い出などを書く。筆ペンやマジックが用意されている。 | 故人の霊を偲び、静かに思いを込めて書く。 |

| 灯籠流し | 係員の指示に従って水面に流す。 | 火傷に注意。周りの参加者に配慮し、静かに故人を偲ぶ。 |

| その他 | 小さなお子さんの水辺での行動に注意。 | 主催者の指示や注意事項を確認。 |

灯籠流しと観光

夏の夜空を彩る灯籠流しは、近年多くの観光客を惹きつける行事となっています。幻想的な灯りの揺らめきは、見る人の心を掴み、夏の風物詩として各地に定着しつつあります。灯籠流しに合わせて、花火大会や盆踊りなどの催し物が開催される地域もあり、夏の夜を華やかに盛り上げています。

灯籠流しは、観光資源としても大きな役割を果たしています。訪れる人々が増えることで、地域の飲食店や宿泊施設が賑わい、経済効果も期待できます。また、地域の伝統行事を広く知ってもらうことで、地域文化の活性化にも繋がります。灯籠流しは、地域にとって貴重な財産と言えるでしょう。

しかし、観光客の増加に伴い、課題も浮き彫りになってきています。灯籠の残骸やゴミの放置による環境汚染は深刻な問題です。美しい景観を維持するためには、一人ひとりが責任を持ってゴミを持ち帰り、マナーを守ることが大切です。また、灯籠流しは本来、故人の霊を弔うための神聖な行事です。観光客は、その意味を理解し、敬意を払って参加する必要があります。賑やかさに流されず、静かに手を合わせ、冥福を祈る時間を持ちましょう。

灯籠流しは、地域の歴史と文化を伝える大切な行事です。観光客と地域住民が協力し、この美しい伝統を守り、未来へと繋いでいくことが重要です。次の世代へ、美しい灯籠の光と、故人を偲ぶ心を伝えていきましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 概要 | 夏の風物詩として定着しつつある灯籠流しは、観光客を惹きつけ、地域経済の活性化に貢献している。 |

| メリット |

|

| 課題 |

|

| 解決策 |

|

| 将来への展望 | 観光客と地域住民の協力による伝統行事の継承 |

灯籠に込める想い

柔らかな光を灯す灯籠は、古くから私たちの暮らしの中で特別な意味を持ってきました。特に、葬送の儀式においては、故人の霊をあの世へと送り出す大切な役割を担っています。川面にゆらゆらと揺れる灯籠の火は、まるで故人の魂が安らかに旅立っていく姿を象徴しているかのようです。

灯籠に火を灯し、川へと流す行為には、故人の霊を送る以上の意味が込められています。人々は、日々の暮らしの中で生まれた様々な思いや願いを、小さな灯籠に託します。例えば、長く患っている病が癒えるように、家族がいつまでも幸せでいられるように、あるいは、自分の将来に希望の光が差すようにと、それぞれの大切な願いを込めて灯籠を流します。

静かに川面を流れ行く灯籠を見つめていると、自然と自分自身の心と向き合うことができます。慌ただしい日常から離れ、静かな時の流れを感じながら、灯籠の火に照らされた水面に、自身の思いや記憶を映し出すかのような特別な時間を過ごすことができるでしょう。灯籠流しは、単なる行事ではなく、私たちの心を癒し、穏やかさを取り戻させてくれる力を持っています。

灯籠の火は、また、私たち自身の心の灯火にも例えられます。人生は、時に思いもよらぬ困難や苦しみをもたらすことがあります。そんな時でも、灯籠の火のように、私たちの心の中にも希望の灯を灯し続けることが大切です。どんなに暗い夜道でも、小さな灯火があれば、前へ進む勇気を持つことができるはずです。灯籠流しは、私たちにそんな勇気を与えてくれる、大切な行事なのです。

| 灯籠の役割・意味 | 詳細 |

|---|---|

| 故人の霊を送る | 葬送の儀式において、故人の霊をあの世へと送り出す役割を担う。川面に揺れる火は、魂の安らかな旅立ちを象徴する。 |

| 願いを託す | 人々は病の治癒、家族の幸せ、将来への希望など、様々な願いを灯籠に託して川に流す。 |

| 心の癒し | 静かに流れる灯籠を見つめることで、日常から離れ、自分自身と向き合う特別な時間を過ごすことができる。 |

| 希望の灯火 | 灯籠の火は心の灯火の象徴。人生の困難な時にも、希望を持ち続けることの大切さを示す。 |

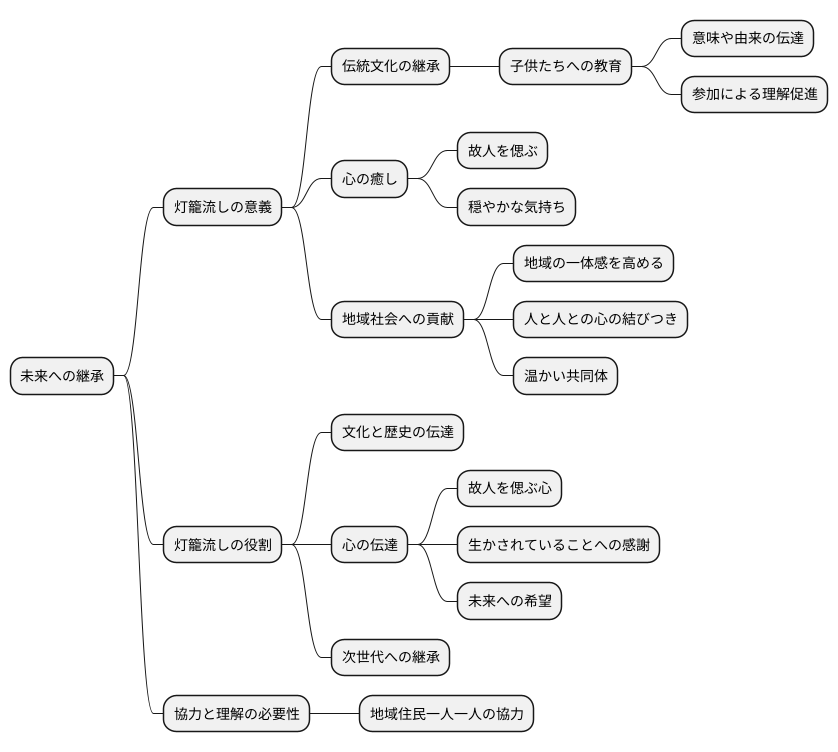

未来への継承

未来への継承という題でお話しさせていただきます。

近ごろは、昔から続いてきた日本のならわしが、時代の流れとともに薄れつつあります。便利さを追い求めるあまり、心の豊かさを置き去りにしてはいないでしょうか。そんな現代だからこそ、灯籠流しのような心を揺さぶる美しい行事を、未来を担う子供たちへ伝えていくことが、私たちの大切な務めです。

子供たちに灯籠流しの意味や由来を正しく伝え、共に参加することで、伝統文化への理解を深めることができます。灯籠の淡い光は、静かに水面を漂いながら、私たちの心を癒し、故人を偲ぶ気持ちを穏やかに表現してくれます。灯籠一つ一つに込められた祈りは、水の流れに乗り、遠くへと届いていくことでしょう。

また、地域社会全体で灯籠流しを盛り上げ、地域の一体感を高めることも重要です。地域のつながりが希薄になりつつある現代社会において、灯籠流しは、人と人との心を結びつける貴重な機会となります。共に準備をし、共に灯籠を流し、共に故人を偲ぶことで、地域の人々の心が一つになり、温かい共同体が築かれていくのです。

灯籠流しは、単なる行事ではありません。地域の文化や歴史、そして人々の心を伝える大切な機会です。この伝統を守り、未来へと繋いでいくためには、地域住民一人一人の協力と理解が欠かせません。そして、灯籠流しを通して、故人を偲ぶ心、生かされていることへの感謝の気持ち、未来への希望など、大切な想いを次世代へと伝えていくことこそ、私たちの役割と言えるでしょう。

灯籠の火が、未来を照らす希望の光となるように、これからも灯籠流しを大切にしていきたいものです。どうか皆様も、この美しい伝統を共に守り、未来へと継承していきましょう。