お盆の行事:盂蘭盆会を知る

葬式を知りたい

先生、盂蘭盆会って、お盆と同じなんですか?

お葬式専門家

そうだね。盂蘭盆会は、一般的に「お盆」と呼ばれている仏教行事のことだよ。亡くなった人の霊を家に迎えて供養する行事なんだ。

葬式を知りたい

じゃあ、7月のお盆と8月のお盆があるのはどうしてですか?

お葬式専門家

もともとは旧暦の7月15日を中心に行われていたんだけど、今では暦の違いや地域によって、7月または8月に行われるようになったんだよ。

盂蘭盆会とは。

お葬式やお法事に関わる言葉「盂蘭盆会」について説明します。盂蘭盆会とは、一般的に「お盆」と呼ばれる仏教の行事のことです。昔は、旧暦の7月13日から16日までの4日間行われていました。今では、現在の暦に合わせて行ったり、ひと月遅れの8月13日から16日ごろに行ったり、あるいは昔の暦のまま行ったりと、様々になっています。

盂蘭盆会の由来

盂蘭盆会は、亡くなったご先祖様を敬い、感謝の気持ちを表す大切な行事です。その由来は、サンスクリット語のウランバナという言葉にあります。これは、逆さに吊るされたような苦しみを表す言葉で、その由来を紐解くと、お釈迦様の弟子のひとりである目連尊者の物語にたどり着きます。目連尊者は、亡くなった自分の母親が餓鬼道と呼ばれる苦しみの世界で、逆さ吊りにされて飢えと渇きに苦しんでいるのを見て、大変心を痛めました。何とかして母親を救いたいと願った目連尊者は、師であるお釈迦様に救済の方法を相談しました。

お釈迦様は目連尊者に、夏の修行期間が終わる7月15日に、多くの修行僧に食べ物や飲み物、その他様々なものを施し、供養するようにと教えられました。この7月15日という日は、修行僧たちが厳しい修行を終え、悟りを開く時期にあたります。多くの修行僧に供養することで、その功徳によって母親を救うことができるとお釈迦様は説かれたのです。目連尊者は、お釈迦様の教えに従い、多くの修行僧たちに心を込めて供養を行いました。すると、その功徳によって、母親は餓鬼道の苦しみから救われたといいます。

この目連尊者の孝行と、お釈迦様の慈悲の教えから、盂蘭盆会は先祖供養の行事として人々の間に広まりました。日本では、古くから行われてきた祖先を敬う風習と結びつき、現在の形になったと言われています。盆提灯に灯りをともし、精霊棚に季節の野菜や果物を供え、ご先祖様をお迎えし、感謝の思いを伝える大切な機会として、今日まで受け継がれています。

| 行事名 | 盂蘭盆会 |

|---|---|

| 意味 | 亡くなったご先祖様を敬い、感謝の気持ちを表す行事 |

| 由来 | サンスクリット語のウランバナ(逆さ吊りの苦しみ) |

| 物語 | お釈迦様の弟子・目連尊者が、餓鬼道に落ちた母親を救うため、7月15日に修行僧に供養をした故事 |

| 教え | 先祖供養 |

| 日本での風習 | 盆提灯、精霊棚、季節の野菜や果物の供え物 |

お盆の時期

お盆とは、ご先祖様の霊を家に迎えて供養する、日本の大切な伝統行事です。元々は旧暦の7月15日を中心とした4日間、7月13日から16日にかけて盂蘭盆会として行われていました。しかし、明治時代に暦が変わって新暦になったことで、現在ではお盆の時期が地域によって大きく三つに分かれています。一つ目は、新暦と同じ7月13日から16日に行う地域です。これは東京や横浜を中心とした関東の一部地域で多く見られます。新暦に合わせたことで、現代の生活リズムに馴染みやすいという利点があります。二つ目は、旧暦通りにお盆を行う地域です。沖縄をはじめとする一部地域では、今も昔ながらの暦に基づいてお盆の行事が大切に守られています。三つ目は、最も多くの地域で行われている8月13日から16日です。新暦になってひと月遅れのこの時期にお盆を行うことで、旧暦の7月中旬頃と季節感を合わせる意味合いもあると言われています。このように、お盆の時期は地域によって異なるため、ご先祖様を供養する時期を間違えないよう、注意が必要です。特に、お盆に合わせて実家に帰省する方は、それぞれの地域のお盆の時期を事前に確認しておくことが大切です。ご先祖様を敬い、感謝の気持ちを表すためにも、地域ごとの風習や時期を理解し、丁寧にお盆の行事を行うことが重要です。

| お盆の時期 | 期間 | 地域 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 7月盆 | 7月13日~16日 | 東京、横浜を中心とした関東の一部地域 | 新暦に合わせた時期 |

| 旧暦盆 | 旧暦の7月13日~16日 | 沖縄をはじめとする一部地域 | 昔ながらの暦に基づいた時期 |

| 8月盆 | 8月13日~16日 | 最も多くの地域 | 新暦7月盆のひと月後 |

お盆の迎え火と送り火

お盆は、亡くなったご先祖様の霊があの世からこの世に戻ってくる時期とされています。毎年この時期になると、ご先祖様を温かく迎えるために「迎え火」、そして無事にあの世へお送りするための「送り火」という二つの大切な儀式を行います。

迎え火は、お盆の入り口となる13日の夕方に焚かれます。夕暮れ時、家の門口で麻の茎や藁に火をつけ、パチパチと燃える炎を灯します。これは、遠くあの世から帰って来るご先祖様が迷うことなく、我が家へとたどり着けるようにするための目印の役割を果たします。炎の揺らめきの中に、ご先祖様を想い、無事に戻ってきてくれるようにと静かに祈りを捧げます。

送り火は、お盆の終わりとなる16日の夕方に執り行います。迎え火と同様に、家の門口や玄関先で麻の茎や藁を燃やします。燃え上がる炎を見つめながら、この世での滞在を楽しんでくれただろうか、無事にあの世へ帰ってくれますようにと、感謝の気持ちとともに見送りの祈りを捧げます。まるで、炎の光がご先祖様をあの世へと導く道しるべのようです。

地域によっては、送り火とは別に「灯籠流し」を行う風習も残っています。小さな灯籠に火を灯し、川や海に流すことで、ご先祖様の霊をあの世へと送ります。水の流れに揺れる灯籠の光は、幻想的な光景を生み出し、厳かな雰囲気の中、ご先祖様との別れを惜しみます。

迎え火と送り火、そして灯籠流し。これらの火は、単にご先祖様の霊を導くためだけのものではありません。お盆という特別な期間を通して、家族が集まり、ご先祖様を偲び、共に過ごした時間を思い出し、感謝の気持ちを伝える大切な機会となっています。そして、改めて家族の繋がりを強く感じるひとときとなるのです。

| 儀式 | 時期 | 場所 | 材料 | 意味 |

|---|---|---|---|---|

| 迎え火 | お盆の入り口(13日夕方) | 家の門口 | 麻の茎や藁 | ご先祖様が迷わず帰って来られるようにするための目印 |

| 送り火 | お盆の終わり(16日夕方) | 家の門口や玄関先 | 麻の茎や藁 | ご先祖様をあの世へ送るための見送り |

| 灯籠流し(地域による) | お盆の終わり(16日夕方) | 川や海 | 灯籠 | ご先祖様の霊をあの世へ送る |

お盆の精霊馬

お盆は、亡くなったご先祖様の霊が家に帰ってくるとされる特別な期間です。この時期には、ご先祖様を温かく迎えるために、様々な風習が大切に受け継がれています。その一つが、精霊馬を飾ることです。精霊馬とは、キュウリやナスを使って作られた牛と馬の飾り物です。

キュウリで作られた馬は、足の速い馬に見立てられています。これは、ご先祖様が少しでも早くこの世に帰ってきてほしい、久しぶりに会う家族との時間を少しでも長く過ごしてほしいという願いが込められています。あの世から家まで、一刻も早く駆けつけてきてくれる姿を想像しながら、丁寧に作ります。

一方、ナスで作られた牛は、ゆっくりと歩く牛の姿を表しています。ご先祖様が再びあの世へ帰られる際には、荷物をたくさん積んだ牛のように、ゆっくりと安全に帰ってほしい、名残惜しいけれど、無事にあの世へ戻ってほしいという気持ちが込められています。あの世への道のりを、牛が荷物を運ぶようにゆっくりと進んでくれることを願って、丁寧に作られます。

これらの精霊馬は、単なる飾り物ではなく、ご先祖様への感謝の気持ちを表す大切なものです。お盆の期間中、仏壇や精霊棚に供えることで、ご先祖様を温かく迎え、送り出すことができます。また、精霊馬を作ることは、家族で故人を偲び、思い出を語り合う良い機会にもなります。形や大きさに決まりはありませんので、それぞれの家庭で受け継がれてきた方法で、心を込めて作りましょう。

| 野菜 | 動物 | 意味 |

|---|---|---|

| キュウリ | 馬 | ご先祖様が早く帰ってきてほしいという願い |

| ナス | 牛 | ご先祖様がゆっくりと安全に帰ってほしいという願い |

お盆のお供え物

お盆は、ご先祖様の霊があの世から帰ってきて、家族と再会する大切な時期です。この時期には、感謝の気持ちと、共に過ごせる喜びを込めて、様々な食べ物や飲み物をお供えします。お供え物は、ご先祖様をもてなすためのものであり、また、一緒に食事を楽しむという意味も込められています。

お盆のお供え物として代表的なものは、精霊棚(しょうりょうだな)と呼ばれる棚に飾る、ご飯、季節の野菜や果物です。ご飯は、炊きたてを用意し、お茶碗によそって供えます。野菜や果物は、旬のものを選び、丁寧に洗って供えましょう。ナスやキュウリで作る精霊馬(しょうりょううま)もよく知られています。これは、ご先祖様が早く帰って来られるように馬に見立てたものであり、帰りはゆっくりとしてほしいという思いから牛に見立てたものも一緒に作ります。故人が好きだった食べ物も、一緒に供えると良いでしょう。お酒やタバコなども、故人が好んでいたものであればお供えします。ただし、お供えしたものは、お盆が終わった後、みんなで頂くことが大切です。ご先祖様と一緒に食事を楽しむという意味合いもありますので、お供えしたものを下げて、家族で分け合って食べましょう。

地域によっては、そうめんや団子など、特有のお供え物をするところもあります。そうめんは、地域によっては、精霊棚に供えるだけでなく、お盆の時期に食べる習慣があるところもあります。また、団子は、ご先祖様へのお供え物としてだけでなく、お盆の時期に家族みんなで食べる行事食として親しまれています。お供え物の種類や風習は地域によって様々ですので、ご自身の地域での習慣を調べてみると良いでしょう。

お盆のお供え物は、単にご先祖様へ食べ物を捧げるだけではなく、家族で故人を偲び、感謝の気持ちを新たにする大切な機会です。お供え物を準備する際には、故人の在りし日の姿を思い出し、感謝の思いを込めて供えましょう。そして、お盆の期間を通して、家族の絆を深める時間にしていきましょう。

| お盆のお供え物 | 意味 | その他 |

|---|---|---|

| ご飯、野菜、果物 | ご先祖様をもてなす、一緒に食事を楽しむ | 旬のもの、精霊棚に供える |

| 精霊馬(ナス、キュウリ) | ご先祖様の移動手段(行きは馬、帰りは牛) | |

| 故人の好物(お酒、タバコなど) | 故人を偲ぶ | |

| そうめん、団子 | 地域による | 精霊棚に供えたり、お盆に食べたりする |

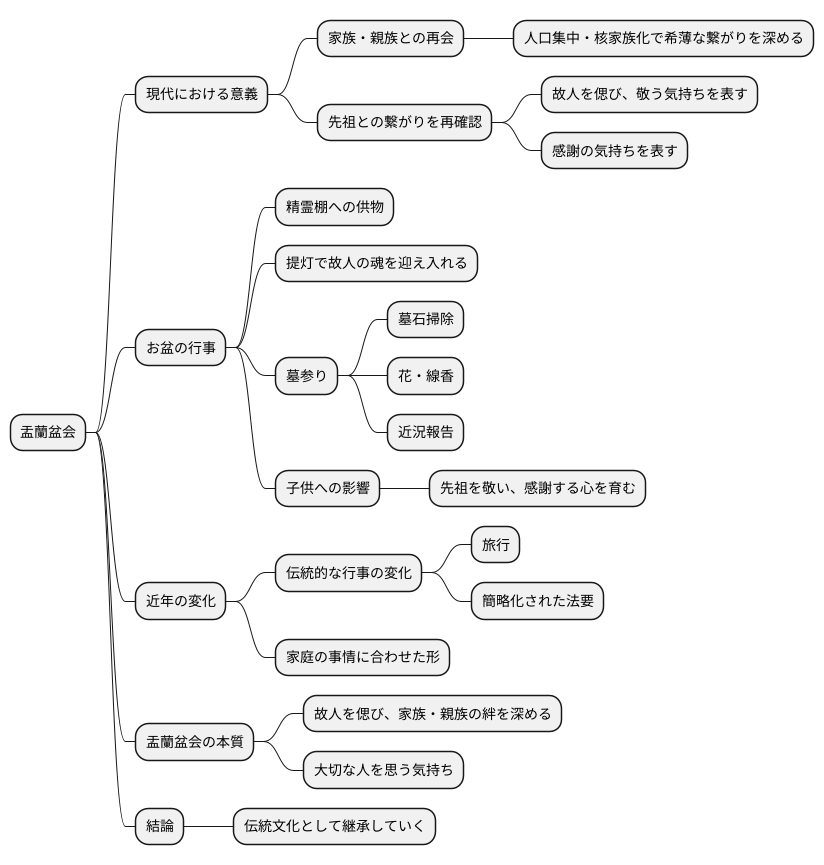

現代における盂蘭盆会

都会への人口集中や核家族化が進んだ現代においては、家族が集まる機会が減り、親族とのつながりも希薄になりがちです。かつては当たり前のように家族全員が集まり、賑やかに過ごしたお盆も、今では一緒に過ごす時間が取れない人も少なくありません。そのような時代だからこそ、盂蘭盆会は家族や親族が久しぶりに顔を合わせ、共に過ごす貴重な時間となっています。

お盆は、故人を偲び、先祖を敬う気持ちを表す伝統行事です。精霊棚に季節の野菜や果物を供え、提灯の明かりで故人の魂を迎え入れ、感謝の気持ちを表します。また、お墓参りに行き、墓石をきれいに掃除し、花や線香を供え、故人に近況を報告するなど、先祖とのつながりを再確認する機会でもあります。子供たちにとっても、お盆の行事に参加することで、先祖を敬い、感謝する心を育むことができます。

近年は、伝統的な行事の形が変化しつつあります。例えば、お盆の時期に旅行に出かけたり、簡略化された形で法要を行う家庭も増えています。生活様式の変化や価値観の多様化に伴い、それぞれの家庭の事情に合わせた形で盂蘭盆会が営まれるようになっています。しかし、故人を偲び、家族や親族の絆を深めるという盂蘭盆会の本質的な意味は、時代が変わっても変わることはありません。形は変わっても、大切な人を思う気持ちは、これからも受け継がれていくことでしょう。

盂蘭盆会は、単なる行事ではなく、家族や親族のつながり、そして、私たちと先祖とのつながりを再確認し、感謝の気持ちを表す大切な機会です。これからも、日本の伝統文化として、大切に守り伝えていく必要があるでしょう。