遺言執行者の役割と重要性

葬式を知りたい

先生、遺言執行者って、どんな人ですか?

お葬式専門家

故人の残した遺言の内容を実現する人のことです。たとえば、故人が『この家を息子にあげたい』と遺言に書いていたら、その手続きを進めるのが遺言執行者ですね。

葬式を知りたい

じゃあ、誰でも遺言執行者になれるんですか?

お葬式専門家

いいえ、故人が遺言の中で誰を遺言執行者にするかを決めます。そして、選ばれた人が引き受けることで、遺言執行者になるのです。

遺言執行者とは。

人が亡くなった後、その人の残した遺言を実行する人のことを『遺言執行者』と言います。この人は、亡くなった人が書いた遺言状に基づいて、財産の相続などに関する手続きを進める役割を担います。遺言の内容に沿って、きちんと実行していく権限と責任を持っている人です。

遺言執行者とは

遺言執行者とは、亡くなった方の残した遺言の内容を現実のものとするために、故人自らが指名する大切な役割を担う人のことです。遺言書には、自分の財産を誰にどのように相続させるか、あるいは葬儀やお墓に関する希望など、故人の様々な望みが記されています。これらの指示に則って、一つ一つ確実に実行していくことが、遺言執行者に課せられた任務です。言わば、故人の最後の意思を大切にし、形にするための代理人と言えるでしょう。

この役割は、ただ単に書類の手続きをするだけではありません。故人の想いを深く理解し、相続人や関係者との間を取り持ち、調整を行うなど、多岐にわたる責任を担います。例えば、遺言書に不動産の売却と分配が指示されていれば、不動産業者とのやり取りや売買契約、そして売却代金の分配まで、全て遺言執行者が行います。また、預貯金の解約や名義変更、株式などの有価証券の管理なども、遺言執行者の重要な仕事です。さらに、葬儀やお墓に関する希望があれば、それらも遺言執行者が段取りを整えます。このように、遺言の内容によっては、複雑で専門的な知識や手続きが必要となる場合もあるため、遺言執行者には高い信頼性と責任感、そして実務能力が求められます。

そのため、遺言執行者には、故人が生前、深い信頼を寄せていた人物が選ばれることが非常に重要です。配偶者や子供、兄弟姉妹、あるいは弁護士や税理士などの専門家など、故人の状況や遺言の内容に応じて、適切な人物を選任する必要があります。故人の意思を尊重し、円滑な相続を実現するためには、遺言執行者の存在は欠かせないと言えるでしょう。しっかりと遺言執行者を定めておくことで、残された家族が安心して故人の意思を受け継ぎ、新たな一歩を踏み出すことができるのです。

| 遺言執行者の役割 | 具体的な業務 | 求められる資質 | 選任について |

|---|---|---|---|

| 故人の遺言の内容を実現するための代理人 |

|

|

故人が生前、深い信頼を寄せていた人物(配偶者、子供、兄弟姉妹、弁護士、税理士など) |

遺言執行者の選任方法

人が亡くなった後、その方の遺言の内容を実現させる大切な役割を担うのが遺言執行者です。この遺言執行者は、故人自身が生前に作成した遺言書の中で指名します。

では、どのような人を遺言執行者に選ぶのが良いのでしょうか。故人と親しい間柄であったり、信頼のおける人物を選ぶことが一般的です。例えば、故人と生前に良好な関係を築いていた人が選ばれるケースがよくあります。このような人であれば、故人の気持ちを汲み取り、遺言に込められた想いを大切にしてくれると期待できます。

また、法律に関わる専門知識を持つ専門家を指名することも可能です。弁護士、司法書士、税理士などは、相続に関する法律や手続きに精通しているため、複雑な相続手続きもスムーズに進めてくれるでしょう。特に、相続財産が不動産や株式など多岐にわたる場合や、相続人が複数いる場合などは、専門家のサポートがあると安心です。

もちろん、家族や親族を遺言執行者として指名することもできます。日頃から身近に接している家族であれば、故人の意向をよく理解していると考えられますし、相続手続きにおいても協力が得やすいという利点があります。

遺言執行者は複数人選出することもできます。複数人で役割を分担することで、一人に負担が集中するのを防ぎ、よりスムーズな手続きが期待できます。また、互いに監督し合うことで、不正やミスを防ぐ効果も期待できます。

遺言書を作成する際には、誰を遺言執行者にするかを慎重に検討することが重要です。遺言執行者は、故人の最期の想いを形にする役割を担う人です。適切な人物を選ぶことが、円滑な相続を実現し、故人の想いを尊重することに繋がります。

| 遺言執行者の選出 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 故人と親しい人・信頼のおける人物 | 故人の気持ちを汲み取り、遺言に込められた想いを大切にしてくれると期待できる。 | 故人の意向を理解している。 | 法律や手続きに詳しくない場合、円滑な手続きが難しい可能性がある。 |

| 法律の専門家(弁護士、司法書士、税理士など) | 相続に関する法律や手続きに精通しているため、複雑な相続手続きもスムーズに進めてくれる。 | 専門知識を持ち、スムーズな手続きが期待できる。 | 費用が発生する。 |

| 家族や親族 | 日頃から身近に接している家族であれば、故人の意向をよく理解していると考えられる。 | 相続手続きにおいて協力が得やすい。 | 感情的な対立が起こる可能性がある。 |

| 複数人 | 役割分担、相互監督による不正防止効果。 | 負担軽減、ミスや不正の防止。 | 意見の相違や連携不足が生じる可能性がある。 |

遺言執行者の任務

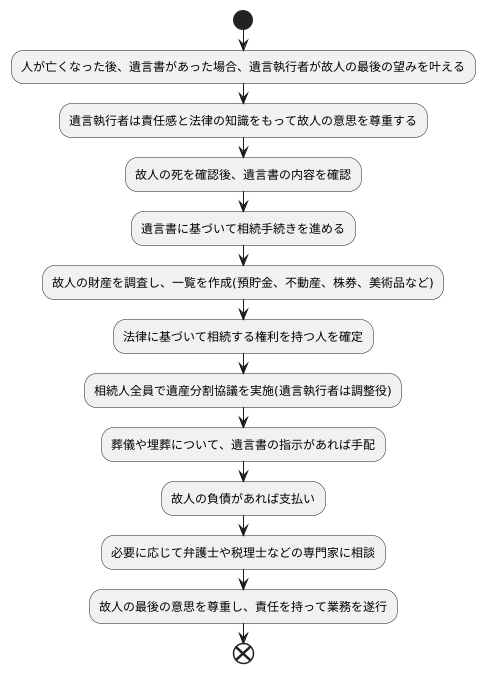

人が亡くなった後、遺言書があった場合、そこに書かれた故人の最後の望みを叶える大切な役割を担うのが遺言執行者です。その任務は多岐に渡り、故人の意思を尊重し、責任感と法律の知識をもって進めていく必要があります。

まず、故人の死が確認された後、遺言書の内容をしっかりと確認します。そして、遺言書に基づいて相続手続きを進めていくことが最初の重要な任務です。具体的には、故人がどのような財産をどれくらい持っていたのかを調査し、一覧を作成します。預貯金、不動産、株券、美術品など、あらゆる財産を漏れなく調査する必要があります。さらに、法律に基づいて相続する権利を持つ人を確定します。遺言書に指定されている場合はもちろん、指定がない場合も民法に従って相続人を確定しなければなりません。そして、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合う遺産分割協議を主導します。相続人の間で意見が異なる場合、調整役として公平な解決を目指します。

また、葬儀や埋葬についても、遺言書に具体的な指示があれば、遺言執行者がその指示に従って手配を行います。故人が生前に望んでいた形式や場所などを確認し、適切な段取りで執り行うことが大切です。さらに、故人に借金などの負債があった場合、その支払いも遺言執行者の重要な任務です。相続財産の中から負債を支払い、残りの財産を相続人に分配します。

これらの業務は、法律や手続きに関する専門的な知識が必要となる場合が多く、必要に応じて弁護士や税理士などの専門家に相談しながら進めていくことが重要です。遺言執行者は、故人の最後の意思を尊重し、責任を持って業務を遂行することで、故人の想いを形にする重要な役割を担っています。

遺言執行者への報酬

遺言執行者とは、故人の遺言に基づき、遺産の分割や名義変更など、様々な手続きを行う大切な役割を担う人です。

この役割は、無償で引き受けることもできますが、通常は報酬を受け取ることが認められています。

なぜなら、遺言執行には、故人の意思を尊重し、正確かつ円滑に手続きを進めるために、多大な時間と労力が必要となるからです。

では、報酬はどのように決められるのでしょうか。

まず、遺言書に報酬額が具体的に記載されている場合は、その金額が支払われます。

例えば、「遺産総額の〇%」や「〇万円」のように明記しておけば、のちのちのトラブルを防ぐことができます。

遺言書に報酬に関する記載がない場合は、民法で定められた基準に基づいて算出されます。

具体的には、家庭裁判所が遺産の総額、仕事の難易度、かかった期間などを考慮して、適切な金額を決定します。

一般的には、遺産総額の1~5%程度が目安とされていますが、ケースバイケースです。

報酬の支払いは、すべての相続手続きが完了した後に行われます。

これは、遺言執行者が責任を持って業務を最後まで遂行したことを確認してから報酬を支払うという考え方からです。

遺言を作成する際には、将来の遺言執行者の負担を軽減するためにも、報酬についてしっかりと考えておくことが重要です。

具体的な金額を明記しておくことで、遺言執行者をスムーズに選任しやすくなり、故人の遺志が確実に実現されることに繋がります。

また、遺言執行を依頼する際には、事前に報酬について話し合っておくことも大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺言執行者の役割 | 故人の遺言に基づき、遺産の分割や名義変更など、様々な手続きを行う。 |

| 報酬の有無 | 通常は報酬を受け取ることが認められている。無償で引き受けることも可能。 |

| 報酬額の決定方法 |

|

| 報酬額の目安 | 遺産総額の1~5%程度(ケースバイケース) |

| 報酬の支払い時期 | すべての相続手続き完了後 |

| 遺言作成時の注意点 | 遺言執行者の負担軽減のため、報酬について明記しておくことが重要。 |

| 遺言執行依頼時の注意点 | 事前に報酬について話し合っておくことが大切。 |

遺言執行者の辞任

遺言で故人の意思を継ぎ、財産管理や分配といった大切な役割を担うのが遺言執行者です。しかし、様々な事情により、この遺言執行者を辞退したい、あるいは辞任せざるを得ない状況になることがあります。

遺言執行者は、正当な理由があれば、家庭裁判所に申し立てて辞任することが認められています。どのような事情が「正当な理由」となるのか、法律で厳密に定められているわけではありませんが、例えば、重い病気や高齢などにより、遺言執行者としての業務を続けることが身体的に困難になった場合などが挙げられます。また、海外への転居など、物理的に業務遂行が難しくなる場合も正当な理由と認められるでしょう。

さらに、遺言執行者自身やその近親者と相続人との間に深刻な対立がある場合なども、円滑な業務遂行が難しいため、辞任の理由として認められる可能性があります。

辞任の手続きとしては、家庭裁判所に申し立てを行い、許可を得る必要があります。この際、なぜ辞任したいのかという理由を具体的に説明する必要があります。また、既に開始している業務があれば、現状を整理し、後任者への引継ぎについて検討しなければなりません。

一方で、遺言執行者がその任務を怠ったり、不誠実な行為(例えば、財産の横領など)があった場合には、解任されることもあります。これは、遺言執行者が故人の信頼に基づいて選ばれ、重要な役割を担っているからこそ、高い責任感と誠実さが求められるためです。

遺言を作成する際には、このような事態も想定し、複数の遺言執行者を指定しておく、あるいは代理人や予備の遺言執行者を定めておくといった対策を検討しておくことが大切です。これにより、辞任や解任によって業務が中断される事態を防ぎ、故人の意思を確実に実現することに繋がるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺言執行者の役割 | 故人の意思を継ぎ、財産管理や分配といった大切な役割を担う |

| 遺言執行者の辞任 | 正当な理由があれば、家庭裁判所に申し立てて辞任することが認められている |

| 辞任の正当な理由 | 重い病気や高齢、海外への転居、遺言執行者自身やその近親者と相続人との間の深刻な対立など |

| 辞任の手続き | 家庭裁判所に申し立てを行い、許可を得る必要がある。辞任理由の説明、業務の現状整理、後任者への引継ぎ検討が必要 |

| 遺言執行者の解任 | 任務を怠ったり、不誠実な行為(例えば、財産の横領など)があった場合 |

| 遺言作成時の対策 | 複数の遺言執行者を指定、代理人や予備の遺言執行者を定めておく |

| 対策の効果 | 辞任や解任によって業務が中断される事態を防ぎ、故人の意思を確実に実現することに繋がる |