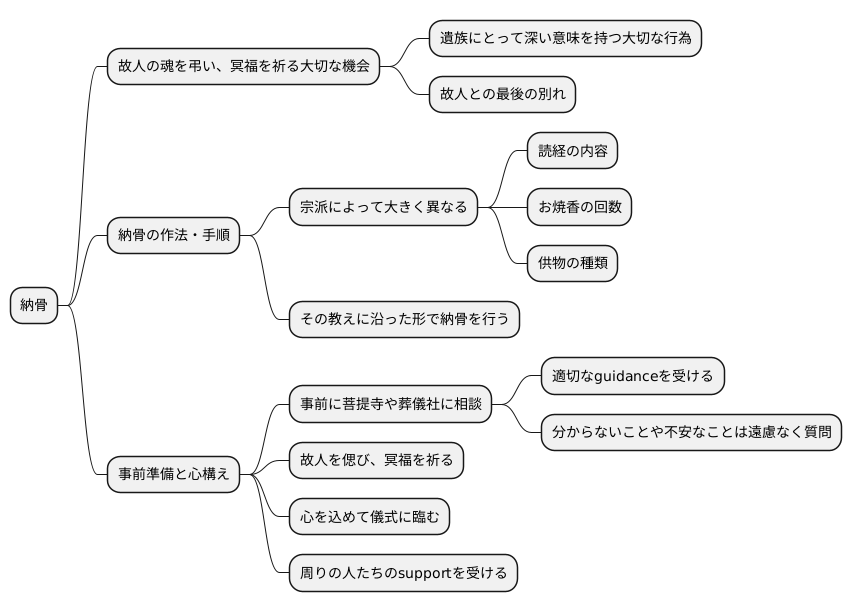

納骨と宗派:知っておきたい基礎知識

葬式を知りたい

先生、納骨って、お葬式の後にするものですよね?宗派によって何か違いはあるんですか?

お葬式専門家

そうですね、納骨は一般的に火葬の後に行います。宗派によって、納骨の時期や方法、お墓の形などに違いが見られますね。

葬式を知りたい

時期や方法って、具体的にどんな違いがあるんですか?

お葬式専門家

例えば、ある宗派では四十九日の忌明け後に納骨するのに対し、別の宗派ではすぐに納骨することもあります。また、骨壺のまま納めるか、骨を直接納めるかといった方法の違いもあります。お墓の形も、五輪塔や宝篋印塔など、宗派によって様々ですよ。

納骨の宗派とは。

お葬式やお仏事に関する言葉「納骨のしゅうは」について説明します。同じ教えの中でも、細かく見ると色々な考え方や作法があります。仏教は、今から千数百年前に百済の国から伝わってきましたが、長い歴史の中で様々な流れが生まれ、今では十三の大きな宗派と五十六もの派閥があると言われています。それぞれの宗派によって、お経の読み方や作法などに違いはありますが、仏教を信じる人として目指すところは同じでしょう。

はじめに

人は必ず終わりを迎えます。この世を去った後、残された家族は故人の魂の安らぎを願い、葬儀や法事を行います。これらの儀式は、故人を偲び、弔う大切な場となるだけでなく、遺族にとっては悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための大切な意味を持ちます。中でも、納骨は故人の遺骨を土に還す、もしくは納骨堂などに安置する儀式であり、葬送儀礼における大きな節目となります。

納骨の儀式は、仏教、神道、キリスト教など、それぞれの教えや宗派によって作法や手順が異なります。例えば、仏教の中でも、浄土真宗では納骨の際に焼香を行いませんが、他の宗派では焼香を行うのが一般的です。また、神道では玉串奉奠と呼ばれる儀式を行います。キリスト教では、聖歌を歌い、祈りを捧げることが多いです。このように、故人の信仰していた教えや宗派に合わせた適切な対応が必要となります。そのため、事前に菩提寺や葬儀社などに相談し、適切な準備を整えることが大切です。

この大切な儀式を滞りなく執り行うためには、それぞれの宗教や宗派における納骨の作法やマナー、必要な持ち物などを事前に理解しておくことが重要です。この文章では、納骨に関する様々な知識、特に宗派による違いについて詳しく説明していきます。納骨堂の種類や費用、永代供養といった近年注目されている埋葬方法についても触れていきます。故人の冥福を祈る儀式を心を込めて執り行い、安らかに故人を送るためのお手伝いができれば幸いです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 葬儀・法事の意義 | 故人の魂の安らぎを願い、偲び、弔う場。遺族にとっては悲しみを乗り越えるための大切な意味を持つ。 |

| 納骨の意義 | 故人の遺骨を土に還す、もしくは納骨堂などに安置する儀式。葬送儀礼における大きな節目。 |

| 納骨の作法 | 仏教、神道、キリスト教など、それぞれの教えや宗派によって作法や手順が異なる。

|

| 納骨の準備 | 故人の信仰していた教えや宗派に合わせた適切な対応が必要。菩提寺や葬儀社などに相談し、適切な準備を整える。 |

| 必要な知識 | それぞれの宗教や宗派における納骨の作法やマナー、必要な持ち物などを事前に理解しておく。納骨堂の種類や費用、永代供養といった近年注目されている埋葬方法についても理解があると良い。 |

宗派とは

仏教は、今からおよそ千五百年前、飛鳥時代に朝鮮半島の一国であった百済から日本へと伝えられました。大陸から伝わった教えは、その後、多くの修行者たちによって深く研究され、解釈が重ねられていきました。そして、時代と共に人々の考え方や社会の変化に合わせて、様々な教えへと発展していった結果、多くの宗派が生まれてきたのです。現在では、十三宗五十六派もあると言われています。

それぞれの宗派は、根本的な教えである教義や、悟りを開くための修行方法、そして儀式や作法などに違いが見られます。例えば、読まれるお経の種類やその読経の仕方、焼香の回数や作法、合掌の仕方なども宗派によって異なってきます。同じ仏教でありながら、これほど多くの宗派が存在するのは、それぞれの時代背景や人々の考え方の変化、そして教えを伝える人々の解釈の違いなどが複雑に影響し合っていると考えられます。

例えば、葬儀の際に用いる数珠はどの宗派でも持ちますが、浄土真宗では一般的に一連の数珠を用います。これは、阿弥陀如来への一心に帰依するという意味が込められています。また、浄土真宗では、亡くなった方を「往生された方」と呼び、「ご冥福をお祈りいたします」ではなく「お念仏申し上げます」と声をかけます。これは、故人が既に浄土へ往生したと信じているためです。このように、宗派によって表現や作法が異なるため、葬儀や法事の際には、故人の信仰していた宗派の作法を確認することが大切です。

しかし、どの宗派であっても、最終的な目的は仏の教えに従い、悟りを得ること、そして人々を救済することに変わりはありません。様々な道筋があるものの、目指すところは同じであり、迷える人々を救うという慈悲の心は、すべての宗派に共通しているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 仏教の宗派 | 仏教は多くの宗派に分かれており、現在では十三宗五十六派あると言われている。それぞれの宗派は、根本的な教えである教義や、悟りを開くための修行方法、そして儀式や作法などに違いが見られる。 |

| 宗派の違いの具体例 | 読まれるお経の種類やその読経の仕方、焼香の回数や作法、合掌の仕方、数珠の種類、葬儀の際の言葉遣いなどが異なる。 |

| 宗派の多様性の理由 | 時代背景や人々の考え方の変化、そして教えを伝える人々の解釈の違いなどが複雑に影響し合っている。 |

| 浄土真宗の例 | 一連の数珠を用いる(阿弥陀如来への一心に帰依するという意味)。亡くなった方を「往生された方」と呼び、「お念仏申し上げます」と声をかける(故人が既に浄土へ往生したと信じているため)。 |

| 仏教の共通の目的 | どの宗派であっても、最終的な目的は仏の教えに従い、悟りを得ること、そして人々を救済することに変わりはない。 |

納骨における宗派の違い

納骨は、故人のご遺骨を墓地に埋葬する大切な儀式ですが、その方法や時期は宗派によって大きく異なります。仏教といっても様々な宗派があり、それぞれに異なる教えや伝統に基づいた作法が存在します。故人の信仰していた宗派の作法に則って丁重に納骨を行うことが大切です。

まず、納骨の時期について見てみましょう。火葬後すぐに納骨を行う宗派もあります。これは、荼毘に付された後、速やかに故人を浄土へ送るという考えに基づいています。一方で、四十九日の法要が終わってから納骨を行う宗派もあります。四十九日は、故人の霊が迷わず成仏できるよう祈りを捧げる期間とされ、この期間が満了した後に納骨を行うことで、故人の魂が安らかに眠りにつくとされています。また、百か日や一周忌などの法要に合わせて納骨を行う場合もあります。

納骨の方法にも違いがあります。全ての遺骨を納骨するのが一般的ですが、一部の遺骨を自宅に保管する分骨を行う宗派もあります。これは、故人を身近に感じ続けたいという遺族の気持ちに応えるもので、手元供養とも呼ばれています。

さらに、納骨の際に読まれるお経や行われる儀式も宗派によって様々です。それぞれの宗派が大切にしている教えを説いたお経が読まれ、故人の冥福を祈ります。例えば、浄土真宗では「阿弥陀経」などが読まれます。また、宗派によっては、特別な儀式を執り行う場合もあります。

このように、納骨には様々な作法があります。不明な点があれば、菩提寺の僧侶に相談するのが良いでしょう。僧侶に相談することで、故人の信仰に合った適切な納骨を行うことができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 納骨の時期 |

|

| 納骨の方法 |

|

| 読まれるお経・儀式 | 宗派によって様々(例:浄土真宗では「阿弥陀経」など) |

| 相談先 | 菩提寺の僧侶 |

適切な対応のために

人はいつか必ずこの世を去ります。そして、残された人々は故人の魂の安らぎを願い、さまざまな儀式を行います。その中でも、納骨は故人の霊を慰め、あの世へ送るための大切な儀式です。そのため、故人の信仰や遺族の気持ちに寄り添い、適切な対応をすることが何よりも重要になります。

納骨の儀式は、宗派によって作法が異なります。仏教の中でも、宗派によって読経の内容や焼香の作法、お供え物の種類などが違います。神道やキリスト教など、他の宗教であれば、儀式の内容は大きく変わってきます。そのため、事前に故人の信仰する宗教や宗派の作法を理解しておくことが、落ち着いて儀式に臨むために必要です。分からない場合は、葬儀社や菩提寺の僧侶に相談することで、滞りなく儀式を進めることができます。不明な点を解消し、不安を取り除くことで、故人の冥福を心から祈ることに集中できるでしょう。

また、納骨に際しては、遺骨を納めるための骨壺や、納骨堂や墓地の手配など、さまざまな準備や手続きが必要になります。これらの準備や手続きも、宗派によって異なる場合があります。葬儀社や菩提寺の僧侶は、これらの手続きについても熟知しています。安心して儀式を執り行うために、早めに相談し、必要な手続きを確認しておきましょう。

万が一、故人の宗派が不明な場合は、一般的な仏式に則って納骨を行うことも可能です。その際も、葬儀社や僧侶に相談し、どのような方法が適切か、故人の人生や人となりを考慮しながら、丁寧に検討することが大切です。故人の霊を弔う大切な儀式だからこそ、真心を込めて、丁寧な対応を心がけることが重要です。

| 納骨の重要性 | 注意点 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 故人の霊を慰め、あの世へ送る大切な儀式 | 故人の信仰や遺族の気持ちに寄り添う | 適切な対応をする |

| 宗派によって作法が異なる | 事前に故人の信仰する宗教や宗派の作法を理解しておく 葬儀社や菩提寺の僧侶に相談する |

|

| 納骨には様々な準備や手続きが必要 | 早めに葬儀社や菩提寺の僧侶に相談し、必要な手続きを確認する | |

| 故人の宗派が不明な場合、一般的な仏式に則って納骨を行う | 葬儀社や僧侶に相談し、故人の人生や人となりを考慮しながら、丁寧に検討する |

まとめ

納骨とは、火葬されたご遺骨をお墓に納める儀式であり、故人の魂を弔い、冥福を祈る大切な機会です。この儀式は、単なる手順ではなく、遺族にとって深い意味を持つ大切な行為と言えるでしょう。

納骨の具体的な作法や手順は、宗派によって大きく異なる点に注意が必要です。例えば、読経の内容、お焼香の回数、供物の種類などが宗派ごとに異なり、同じ仏教でも浄土真宗と曹洞宗では作法が違います。また、神道やキリスト教など、仏教以外の宗教では全く異なる儀式が行われます。故人の信仰していた宗教や宗派をよく確認し、その教えに沿った形で納骨を行うことが大切です。

事前に菩提寺や葬儀社に相談し、適切な guidanceを受けることで、失礼のないように納骨を進めることができます。分からないことや不安なことは、遠慮なく質問しましょう。僧侶や葬儀社の担当者は、様々な疑問に丁寧に答えてくれるはずです。

葬儀から納骨、そしてその後の法要に至るまで、遺族にとっては精神的にも肉体的にも負担が大きい時期です。しかし、故人を偲び、冥福を祈るこれらの儀式は、遺族自身の心の安寧にも繋がります。悲しみの中にも、心を込めて儀式に臨むことで、故人を送る区切りをつけ、前向きに生きていく力となるでしょう。

納骨は、故人との最後の別れとも言えます。悔いの残らないよう、しっかりと準備を整え、故人の霊を安らかに送ってあげましょう。そして、周りの人たちの support を受けながら、この困難な時期を乗り越えていきましょう。