遺留分:相続の基礎知識

葬式を知りたい

遺留分って、どんなものですか?

お葬式専門家

簡単に言うと、故人の家族が最低限もらえる財産の割合のことだよ。遺言で財産の分け方が決められていても、家族には必ず一定の財産が渡るように法律で守られているんだ。

葬式を知りたい

つまり、遺言の内容によっては、もらえる財産が減ってしまうこともあるんですか?

お葬式専門家

そうだよ。でも、遺留分があるおかげで、最低限の財産は保証されているんだ。例えば、配偶者や子どもは、たとえ遺言で財産を全くもらえなくても、法律で決められた割合の財産を請求することができるんだよ。

遺留分とは。

お葬式や法事によく出てくる言葉に「遺留分」というものがあります。これは、亡くなった人の財産のうち、兄弟姉妹以外の相続人が最低限もらえる割合のことです。人が亡くなると、その人の財産は、配偶者や子供、親、兄弟姉妹といった相続人が受け継ぎますが、それぞれの相続人が受け継ぐ割合は法律で決められています。これを「法定相続分」といいます。亡くなった人は、遺言を書くことで、この法定相続分とは違う割合で財産を分けたり、相続人以外の人に財産を譲ったりすることもできます。生きている間は自分の財産を自由に使えるのですから、亡くなった後の財産の分け方も、遺言で自由に決められるというのが基本的な考え方です。しかし、相続財産は相続人の生活を守る意味合いもありますし、財産の一部は家族みんなの力で築いたものと考えられるため、亡くなった後は家族で分けるべきだという考えもあります。そのため、それぞれの相続人には「遺留分」という、財産に対する権利が認められています。もし遺言で財産の相続分がゼロと書かれていたとしても、「遺留分」を請求することで、最低限の財産を受け取ることができるのです(これを「遺留分減殺請求」といいます)。「遺留分」の割合は、相続人の組み合わせによって変わります。例えば、亡くなった人に妻と子供が一人いた場合、妻と子供にはそれぞれ、財産の4分の1が「遺留分」として認められます。もし遺言で全ての財産を子供に相続させると書いてあったとしても、妻は財産の4分の1を自分に渡すよう請求できます。また、全ての財産を相続人以外の人に譲る(「遺贈」といいます)という遺言があったとしても、妻と子供はそれぞれ4分の1を自分に渡すよう請求できます。

遺留分とは

故人が亡くなった後、残された財産はどのように分けられるのでしょうか? 故人は自分の意思で、遺言書を作成し、財産の行き先を決めることができます。しかし、遺言書の内容によっては、特定の相続人が生活に困ってしまう場合もあるでしょう。そこで、法律は、一定の相続人が最低限相続できる割合を定めています。これを「遺留分」といいます。

遺言書で、全ての財産を特定の者に譲ると書かれていても、遺留分を有する権利を持つ人は、自分の相続分を請求することができます。この請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。

では、誰が遺留分を請求できるのでしょうか? 遺留分を請求できる権利を持つ人を「遺留分権利者」といいます。遺留分権利者は、故人と一定の血縁関係にある人に限られます。配偶者は常に遺留分権利者となります。子どもも同様に、常に遺留分権利者です。また、子どもが既に亡くなっている場合、その孫が遺留分権利者となります。

兄弟姉妹は遺留分権利者ではありません。つまり、兄弟姉妹は、遺言で財産を相続するよう指定されていなければ、故人の財産を相続できませんし、遺留分を請求することもできません。

遺留分の割合は、相続人の範囲や人数によって変化します。例えば、配偶者と子どもが一人いる場合、配偶者の遺留分は財産の4分の1、子どもの遺留分は4分の1となります。配偶者と子どもが二人いる場合は、配偶者の遺留分は4分の1、子ども二人の遺留分は合わせて4分の1となります。

遺留分は、相続人の生活を守るための大切な制度です。遺言書を作成する際には、遺留分についてしっかりと理解しておくことが大切です。また、相続が発生した際には、自分の遺留分がどれくらいになるのかを確認し、必要に応じて遺留分減殺請求を検討する必要があるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺留分とは | 一定の相続人が最低限相続できる割合のこと |

| 遺留分減殺請求 | 遺留分を有する権利を持つ人が、自分の相続分を請求すること |

| 遺留分権利者 | 遺留分を請求できる権利を持つ人 |

| 遺留分権利者の範囲 | 配偶者、子ども(子が故人より先に亡くなっている場合は孫) ※兄弟姉妹は含まれない |

| 遺留分の割合 | 相続人の範囲や人数によって変化する 例:配偶者と子1人の場合、配偶者1/4、子1/4 例:配偶者と子2人の場合、配偶者1/4、子2人で1/4 |

| 遺留分の意義 | 相続人の生活を守るための制度 |

| 注意点 | 遺言書作成時、相続発生時に遺留分について確認が必要 |

遺留分の割合

遺産相続において、故人の意思を尊重することは大切ですが、一定の範囲で法定相続人には最低限保障されている相続分があります。これを遺留分といいます。この遺留分は、相続人の種類や人数によって割合が異なってきますので、しっかりと理解しておく必要があります。

まず、故人に配偶者と子供がいる場合を考えてみましょう。この場合、配偶者は遺産全体の4分の1、そして子供も4分の1を遺留分として持つことになります。仮に故人が遺言で特定の子供に全財産を相続させるよう定めていたとしても、配偶者と他の子供はそれぞれ4分の1ずつを請求できます。

次に、故人に配偶者と両親がいる場合、配偶者の遺留分は3分の1に増え、両親は合わせて3分の1の遺留分を持つことになります。この場合、子供は遺留分を持ちません。

さらに、故人に子供しかいない場合は、子供たちが全体の2分の1の遺留分を等しく持つことになります。例えば子供が二人いれば、それぞれ4分の1ずつとなります。

このように、遺留分の割合は法律で明確に定められています。遺産相続でトラブルを避けるためにも、自分の遺留分がどの程度になるのか、事前に確認しておくことが大切です。また、遺言を作成する際にも、遺留分を侵害しないように配慮する必要があります。遺留分を侵害する遺言は、後に無効とされる可能性があるからです。専門家への相談も有効な手段です。複雑な状況や疑問点がある場合は、弁護士などの専門家に相談することで、より適切な対応をすることができるでしょう。

| 相続人 | 遺留分 |

|---|---|

| 配偶者と子供がいる場合 | 配偶者:1/4、子供:1/4 |

| 配偶者と両親がいる場合 | 配偶者:1/3、両親:1/3 |

| 子供のみがいる場合 | 子供:1/2(複数いれば均等に分ける) |

遺留分を請求できる人

人が亡くなり、その遺産をどのように分けるか、故人の意思を示すのが遺言です。しかし、遺言の内容によっては、残された家族の生活が苦しくなることもあります。そのため、法律では、一定の範囲の相続財産を必ず受け取れる権利、つまり遺留分が認められています。この遺留分を請求できる権利を持つ人を、遺留分権利者といいます。

では、具体的に誰が遺留分権利者なのでしょうか。それは、故人と最も近い関係にある家族、つまり配偶者、子ども、そして両親です。配偶者は、常に遺留分権利者となります。子どもがいる場合は、子どもも遺留分権利者となります。もし子どもがすでに亡くなっている場合は、その孫が遺留分権利者となることもあります。故人に子どもがいない場合は、両親が遺留分権利者となります。

兄弟姉妹は、遺留分権利者には含まれません。つまり、遺言によって兄弟姉妹への相続が一切ないとされても、兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。故人と生前に深い繋がりがあったとしても、法律上は遺留分を請求する権利は認められないのです。これは、配偶者、子ども、両親に比べて、兄弟姉妹との関係は、経済的に密接ではないと法律が判断しているためです。

遺留分は、相続人が最低限の生活を送れるよう保障された権利です。遺言によって相続から外されてしまったとしても、配偶者、子ども、両親は、この制度を利用することで、一定の財産を確実に受け取ることが可能となります。ただし、遺留分を請求するためには、所定の手続きが必要となりますので、法律の専門家に相談することをお勧めします。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 遺言 | 故人の遺産分割の意思を示すもの |

| 遺留分 | 一定の範囲の相続財産を必ず受け取れる権利 |

| 遺留分権利者 | 遺留分を請求できる権利を持つ人 |

| 遺留分権利者の範囲 | 配偶者、子ども、両親 |

| 兄弟姉妹 | 遺留分権利者には含まれない |

| 遺留分の目的 | 相続人が最低限の生活を送れるよう保障 |

| 推奨事項 | 法律の専門家に相談 |

遺留分減殺請求

人が亡くなった後、その方の財産は遺言によって承継されますが、中には故人の意思が尊重されすぎて、特定の人に財産が集中し、近しい人が不公平な扱いを受ける場合があります。そのような場合に備えて、法律は一定の範囲の相続財産を最低限保障する制度を設けています。これを遺留分といいます。

この遺留分を侵害するような遺言が作成されていた場合、本来受け取るべき相続分がもらえなかった人は、侵害された遺留分を取り戻すための請求をすることができます。これを遺留分減殺請求といいます。

例えば、故人が全ての財産を特定の友人へ譲るという遺言を残したとします。この場合、子供や配偶者といった法定相続人は、本来受け取るはずだった相続分の半分または3分の1に相当する財産を、遺留分として請求できます。仮に、故人の財産が家一軒だったとしても、その家の価値に応じた金額を請求することが可能です。

遺留分減殺請求を行うと、遺言の内容は一部変更されることになります。友人へ全ての財産を譲るとされていた遺言は、遺留分減殺請求によって一部無効となり、請求した相続人は自分の遺留分に相当する財産を受け取ることができます。ただし、遺留分減殺請求は、相続の開始を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内に行わなければならないという期限があります。この期限を過ぎると、請求ができなくなるため注意が必要です。

| 用語 | 説明 | 具体例 | 期限 |

|---|---|---|---|

| 遺留分 | 一定範囲の相続財産を最低限保障する制度 | 子供や配偶者は、本来受け取るはずだった相続分の半分または3分の1に相当する財産を請求できる。 | – |

| 遺留分減殺請求 | 遺留分を侵害する遺言があった場合、侵害された遺留分を取り戻すための請求 | 故人が全ての財産を友人に譲る遺言を残した場合、子供や配偶者は遺留分を請求できる。家一軒でも、その価値に応じた金額を請求可能。 | 相続の開始を知ってから1年以内、または相続開始から10年以内 |

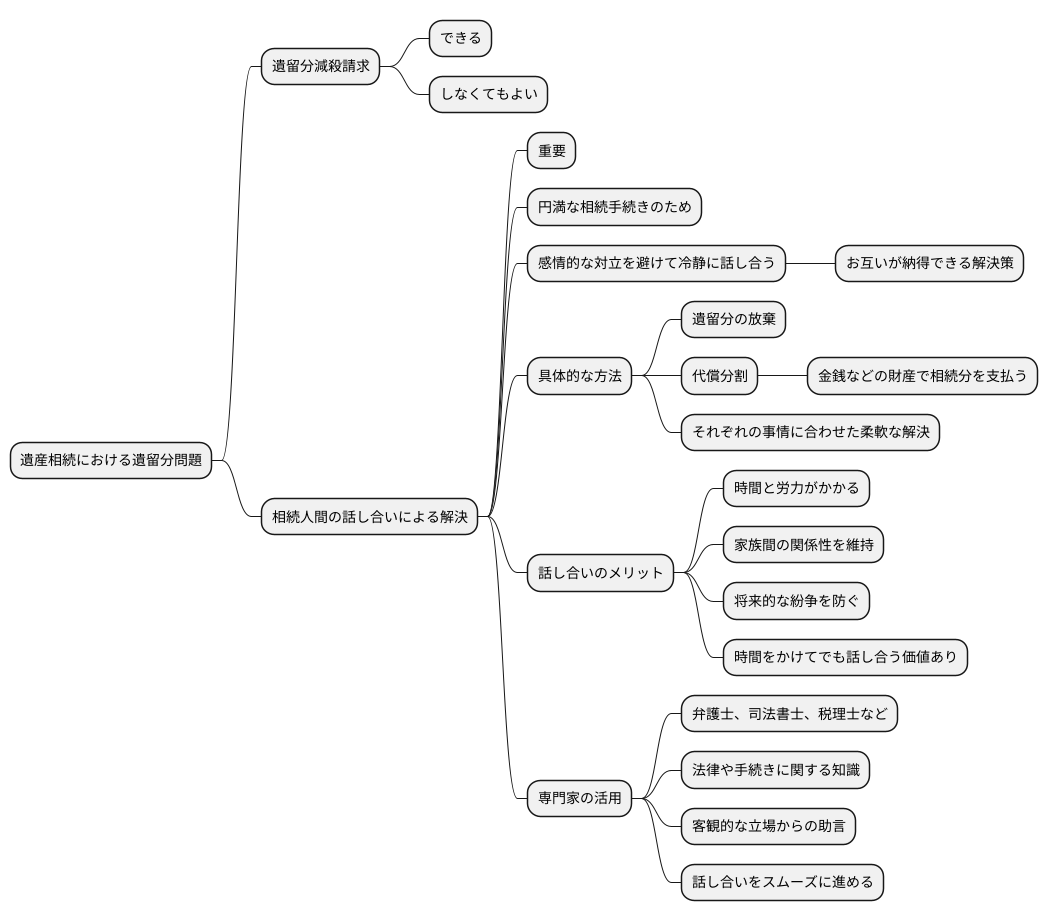

遺留分と相続人間の話し合い

遺産相続において、遺留分を巡る揉め事はよく耳にする問題です。これは、民法で定められた、一定の相続人に最低限保障された相続分のことで、この権利を侵害されると、相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。しかし、この請求は、必ずしも行わなければならないわけではありません。

むしろ、相続人間の話し合いによって解決を図ることが、円満な相続手続きを進める上で非常に重要です。遺言の内容に不満を持つ相続人がいたとしても、まずは話し合いの場を設けるべきでしょう。感情的な対立を避け、冷静に現状やそれぞれの考えを共有することで、お互いが納得できる解決策を見つける糸口が見えてきます。

話し合いの中で、例えば遺留分の放棄について合意することも考えられます。これは、本来受け取れるはずの遺留分を、相続人が自らの意思で放棄するということです。また、代償分割という方法もあります。これは、本来分割されるべき財産の代わりに、金銭などの別の財産で相続分を支払う方法です。このような選択肢を検討することで、それぞれの事情に合わせた柔軟な解決が可能になります。

話し合いによる解決は、時間と労力を要する場合もあります。しかし、家族間の関係性を維持し、将来的な紛争を防ぐためには、時間をかけてでも話し合う価値は十分にあると言えるでしょう。専門家の助言を得ながら、より良い解決策を探ることも有効な手段です。弁護士や司法書士、税理士などの専門家は、法律や手続きに関する知識だけでなく、客観的な立場から助言をくれるため、話し合いをスムーズに進める上で大きな力となります。

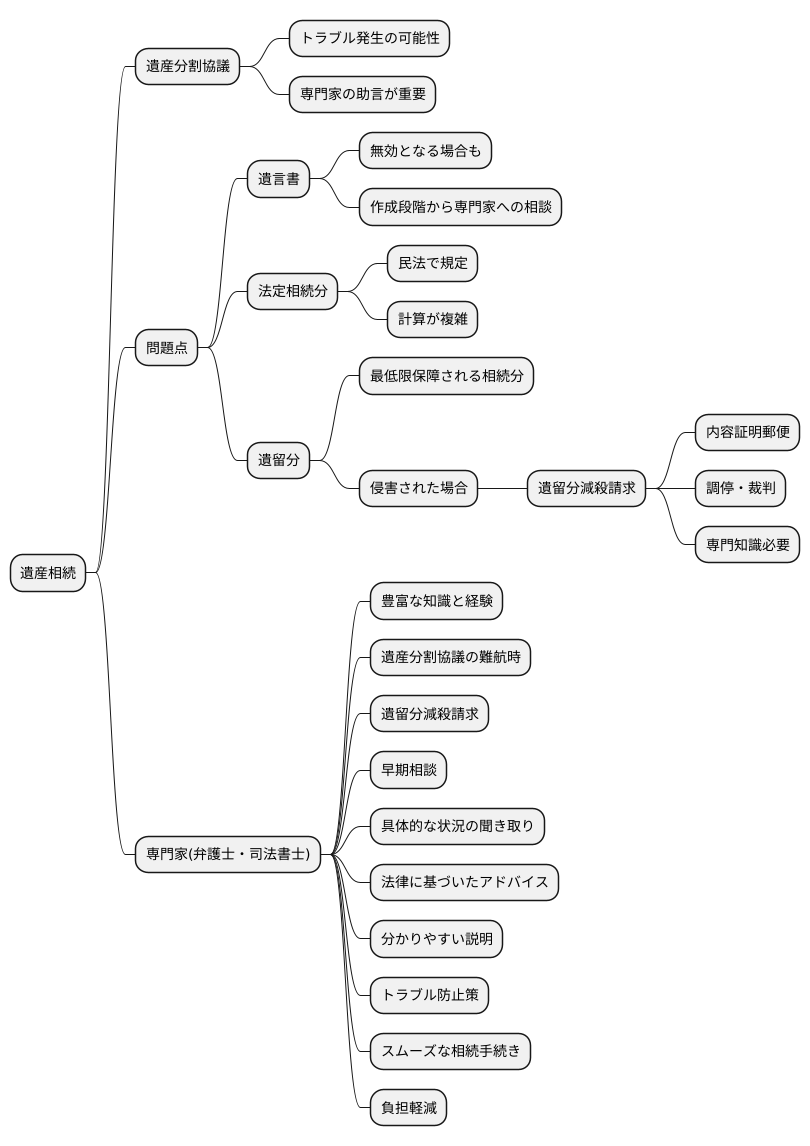

専門家への相談

相続は、大切な人を亡くした悲しみの中、複雑な手続きを進めていかなければならず、精神的にも肉体的にも大きな負担となるものです。特に、遺産分割協議においては、それぞれの想いや事情が絡み合い、思わぬトラブルに発展してしまうこともあります。そのような際に、専門家の助言は、大きな支えとなってくれます。

遺産分割でよく問題となるのが、遺言書の内容や、法定相続分、そして遺留分といった難しい法律用語です。これらは、専門家でなければ正しく理解し、適用することは容易ではありません。遺言書が無効と判断される場合もあるため、作成段階から専門家の力を借りることが重要です。また、法定相続分は民法で定められていますが、個々のケースに当てはめて計算するのは複雑な場合もあります。さらに、遺留分は、相続人であれば最低限保障される相続分であり、これを侵害する遺言や贈与があった場合には、遺留分減殺請求という手続きが必要になります。この手続きは、内容証明郵便の送付や、場合によっては調停や裁判といった法的措置が必要になるなど、専門知識が不可欠です。

弁護士や司法書士といった法律の専門家は、相続に関する豊富な知識と経験を持っています。遺産分割協議が難航している場合や、遺留分減殺請求を検討している場合などは、一人で悩まずに、早めに専門家に相談してみましょう。専門家は、具体的な状況を丁寧に聞き取り、法律に基づいた適切なアドバイスをしてくれます。複雑な法律用語や手続きについても分かりやすく説明してくれるので、安心して手続きを進めることができます。また、トラブルを未然に防ぐための対策も教えてくれます。相続は、一生に何度も経験することではありません。専門家のサポートを受けることで、スムーズな相続手続きを実現し、ご自身やご家族の負担を軽減することに繋がります。冷静な判断と適切な行動のために、専門家の知恵を借りることをお勧めします。