葬儀費用の医療費控除:知っておきたい節税対策

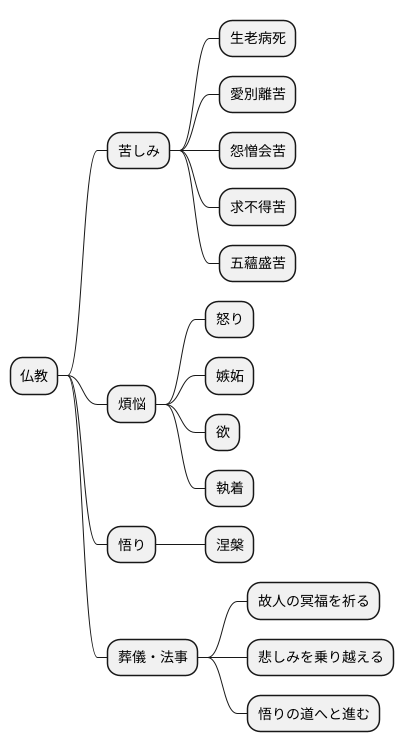

葬式を知りたい

医療費控除って、お葬式とか法事の費用も対象になるんですか?

お葬式専門家

いいえ、医療費控除の対象になるのは、治療や病気の予防のための費用です。お葬式や法事は、残念ながら対象外です。

葬式を知りたい

そうなんですね。例えば、お坊さんにお布施を払ったり、お葬式やお通夜で食事を出したりする費用もダメですか?

お葬式専門家

はい、それらの費用も医療費控除の対象にはなりません。医療費控除はあくまでも医療に関わる費用に限られます。

医療費控除とは。

お葬式や法事に関する言葉の中で、「医療費控除」というものがあります。医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間にかかった医療費が高額になった場合、負担を軽くするために支払った医療費の一部を税金から差し引ける制度です。控除できる医療費は、一般的に年間10万円以上支払った場合に適用されます。(※10万円または所得金額の5%のどちらか少ない方)

【医療費控除の計算方法】

その年に支払った医療費-10万円=医療費控除(上限200万円)

計算された医療費控除額は、税金の対象となる所得から差し引かれます。税金から直接差し引かれるわけではないので、注意が必要です。

例えば、所得が600万円で、1年間に30万円の医療費を支払った人がいるとします。この人の医療費控除の計算方法は以下の通りです。

30万円-10万円=医療費控除額20万円

※600万円×5%=30万円で、20万円の方が少ないので控除額は20万円となります。

この20万円に税率をかけた金額が戻ってきます。他の所得税や住民税なども合わせて、だいたい3~4万円程度が戻ってくることが多いです。

さらに、これは一緒に暮らしている家族全員の医療費の合計から計算できるので、意外と対象となる人は多いかもしれません。

【医療費控除の対象となる主な費用】

・病院での診察や治療にかかった費用、歯の治療費

・薬代

・入院、通院にかかった交通費

・あんまマッサージ、はり師などの施術費用

・保健師や看護師への療養のお世話の費用

・助産師への出産介助費用

・介護保険を使って、指定された施設でサービスを受けた際に支払った金額の半分。また、在宅サービスで支払った自己負担額

上記を見ると、病院にかかった費用だけが医療費控除の対象ではないことが分かります。できるだけ領収書を集めておくと、思わぬものが役に立つことがあります。

また、入院や治療のために保険金を受け取った場合は、その金額は差し引かなければならないので注意が必要です。

医療費控除の概要

医療費控除とは、一年の間に支払った医療費の合計金額が一定額を超えた場合、その超えた金額の一部を所得から差し引くことができる制度です。この制度を利用することで、所得税の対象となる所得が減り、結果として所得税の負担を軽くすることができます。

医療費控除の対象となる医療費は、自分自身だけでなく、生計を一つにする家族の医療費も全て合算することができます。自分だけでなく、配偶者や子供、親などの医療費も全て含めて計算できるため、控除額が増える可能性が高くなります。家族全員の医療費をきちんと保管し、計算することをお勧めします。

控除の対象となる医療費には、病院での診察料や治療費、薬の代金だけでなく、通院のための交通費や、治療のための器具の購入費用なども含まれます。ただし、健康診断や人間ドック、美容整形手術など、一部対象外の費用もあるので注意が必要です。

医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告の時期は毎年2月中旬から3月中旬までです。申告の際には、医療費の領収書や交通費の記録など、支払いを証明する書類を大切に保管しておき、申告書と一緒に税務署へ提出します。申告が受理されれば、払い過ぎた税金が還付されます。

医療費控除は、病気や怪我で高額な医療費を負担した場合に、家計の負担を少しでも軽くするための大切な制度です。医療費が多くかかった年は、この制度をぜひ活用し、忘れずに確定申告を行いましょう。

| 制度名 | 医療費控除 |

|---|---|

| 概要 | 年間医療費合計が一定額を超えた場合、超えた分の一部を所得から控除 |

| メリット | 所得税負担軽減、払い過ぎた税金の還付 |

| 対象医療費 | 本人と生計を一つにする家族の医療費(診察費、治療費、薬代、通院交通費、治療器具購入費など) |

| 対象外費用 | 健康診断、人間ドック、美容整形手術など |

| 手続き | 確定申告 (2月中旬~3月中旬) |

| 必要書類 | 医療費の領収書、交通費の記録など |

| 効果 | 家計負担の軽減 |

葬儀費用と医療費控除

葬儀にかかる費用は、通常、医療費控除の対象にはなりません。医療費控除は、病気やケガの治療にかかった費用を軽減するための制度ですが、葬儀は亡くなった方を弔う儀式であり、病気の治療とは性質が異なるからです。

しかし、亡くなる直前まで行われていた医療行為に関連する費用であれば、医療費控除の対象となる可能性があります。例えば、亡くなる直前まで入院していた際の入院費や、医師による治療費、あるいは介護施設で受けた医療行為に関連する費用などが考えられます。これらの費用は、治療の一環として支払われたものと解釈されるため、控除の対象となる場合があります。

一方で、葬儀そのものにかかる費用、例えば、棺や祭壇、火葬の費用、お坊さんへのお布施、香典返し、通夜振る舞いなどは、医療費控除の対象外です。これらは治療行為とは直接関係なく、葬儀という儀式に付随する費用であるため、控除の対象にはなりません。

医療費控除の対象となるかどうかは、費用の性質によって判断されます。葬儀に関連する費用であっても、医療行為と認められる部分については控除を受けられる可能性があります。例えば、病院から自宅、あるいは葬儀場までの搬送費用などは、状況によっては医療費控除の対象となる場合があります。

費用の性質が医療行為に該当するかどうか判断が難しい場合は、最寄りの税務署、または税理士に相談することをお勧めします。領収書などを保管しておき、詳しい状況を説明することで、適切なアドバイスを受けることができます。

| 費用項目 | 医療費控除対象 | 備考 |

|---|---|---|

| 亡くなる直前までの医療行為 | 対象 | 入院費、治療費、介護施設での医療行為など |

| 葬儀費用全般 | 対象外 | 棺、祭壇、火葬費用、お布施、香典返し、通夜振る舞いなど |

| 病院から自宅/葬儀場までの搬送費用 | 場合により対象 | 費用の性質による |

控除額の計算方法

医療費控除は、一年間に支払った医療費の負担を軽くするための制度です。確定申告を行うことで、税金の一部が戻ってくることがあります。この控除を受けるためには、計算方法を正しく理解する必要があります。

医療費控除額の計算は、まず一年間に実際に支払った医療費の合計額を求めます。病院での診察費や治療費、薬の代金、入院費などが含まれます。領収書などをきちんと保管しておき、合計額を計算しましょう。

次に、基準となる金額を計算します。これは、10万円と、その年の所得金額の5%のうち、少ない方の金額になります。例えば、所得金額が600万円の場合、5%は30万円です。この場合、10万円の方が少ないので、基準となる金額は10万円です。もし所得金額が100万円だった場合は、5%は5万円です。この場合は5万円の方が少ないので、基準となる金額は5万円になります。

控除額は、医療費の合計額から基準となる金額を引いた金額です。例えば、医療費の合計額が30万円で、基準となる金額が10万円の場合、控除額は20万円です。また、医療費の合計額が30万円で、基準となる金額が5万円の場合、控除額は25万円です。

ただし、控除額には上限があり、200万円を超えることはありません。仮に計算の結果が200万円を超えたとしても、控除額は200万円までとなります。

この計算で求めた控除額を所得から引くことで、税金の負担が軽くなります。医療費控除は家計にとって有益な制度なので、積極的に活用しましょう。

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。領収書などの必要書類を揃えて、手続きを行いましょう。

必要書類の準備

医療費の税金控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告を行うには、いくつかの書類を準備する必要があります。まず、医療費の領収書は大切に保管しておきましょう。領収書には、病院や診療所などの名前、診察を受けた日付、支払った金額が記載されている必要があります。これらの情報が不足している領収書は、控除の対象にならない場合があるので注意が必要です。

医療機関へ行くための交通費も控除の対象となります。電車やバス、タクシーなどを利用した場合、領収書や乗車券があればそれを保管しておきましょう。領収書や乗車券がない場合は、利用した交通機関、利用した日付、支払った金額がわかるようにメモを残しておきましょう。メモには、通院した医療機関名も一緒に書いておくと便利です。自家用車で通院した場合は、ガソリン代や駐車場代も控除の対象となりますが、高速道路料金は対象外なので注意が必要です。

医療費控除を受けるためには、医療費の領収書や交通費の記録以外にも、源泉徴収票などの書類が必要になります。源泉徴収票は、勤務先から年末に交付されるものです。確定申告の時期になると、税務署や市役所などで確定申告の手引きが配布されます。この手引きには、医療費控除の計算方法や必要書類などが詳しく説明されています。

確定申告の期間は、毎年2月中旬から3月中旬までです。この時期は大変混雑するので、早めに必要書類を準備しておきましょう。税務署のホームページでは、確定申告書を作成するためのツールが公開されています。このツールを利用すれば、自宅で簡単に確定申告書を作成することができます。また、税務署に相談窓口も設置されているので、わからないことがあれば気軽に相談してみましょう。早めに準備をして、スムーズに確定申告を済ませましょう。

| 医療費控除を受けるための準備 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 医療費の領収書 | 病院名、診察日、支払金額が記載されている領収書が必要。 | 記載事項が不足している領収書は控除対象外になる場合あり。 |

| 交通費 | 電車、バス、タクシーなどの領収書や乗車券、またはメモを保管。自家用車の場合はガソリン代、駐車場代が対象。 | 領収書がない場合はメモを残す。高速道路料金は控除対象外。 |

| その他必要書類 | 源泉徴収票など。確定申告の手引きを参照。 | 年末に勤務先から交付される。 |

| 確定申告 | 期間は2月中旬から3月中旬。税務署HPで申告書作成ツールが利用可能。相談窓口も設置。 | 混雑するので早めに準備。 |

税務署への相談

医療費控除は、一年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、その超えた金額を所得から差し引くことができる制度です。しかし、制度の内容は複雑で、どのような医療費が控除の対象となるのか、どのように計算すればいいのかなど、疑問に思う方も少なくないでしょう。そのような場合は、お近くの税務署に相談することをお勧めします。

税務署には、税金に関する専門家である職員がおり、医療費控除に関する様々な質問に対応してくれます。例えば、「歯の治療費は控除の対象になるのか」、「通院のための交通費も対象となるのか」、「市販薬の購入費用はどうなるのか」、「家族の医療費もまとめて申告できるのか」など、具体的な質問をすることができます。また、「控除額はどのように計算するのか」、「確定申告に必要な書類は何なのか」、「申告の手続きはどうすればいいのか」といった手続きに関する質問にも丁寧に答えてくれます。

税務署への相談方法はいくつかあります。電話で相談する方法、直接税務署の窓口を訪れて相談する方法、国税庁のホームページを利用する方法など、自分に合った方法を選ぶことができます。ホームページには、医療費控除に関する詳しい説明やよくある質問とその回答が掲載されていますので、まずはホームページで情報を調べてみるのも良いでしょう。

医療費控除は、家計の負担を軽減するための大切な制度です。制度を正しく理解し、適用を受ける権利を逃さないように、疑問や不安があれば、遠慮なく税務署に相談してみましょう。税務署の職員は、納税者が安心して申告できるよう、親身になって相談に乗ってくれます。

| 医療費控除のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 医療費控除とは | 年間医療費が一定額を超えた場合、超えた分を所得から控除できる制度 |

| 控除対象となる医療費 | 歯の治療費、通院のための交通費、市販薬の購入費用、家族の医療費など (具体的な内容は税務署へ相談) |

| 控除額の計算方法・必要書類・申告手続き | 税務署に相談 |

| 相談方法 | 電話、窓口訪問、国税庁ホームページ |

| 医療費控除の意義 | 家計の負担軽減、適用を受ける権利の確保 |

注意点とまとめ

医療費を支払った年に、税金の負担を軽くする医療費控除という制度があります。この制度を使う際には、いくつか注意すべき点があります。まず、医療費控除の対象となるのは、実際に自分が負担した医療費です。もし、生命保険や健康保険などから給付金を受け取っている場合は、その金額を差し引いて計算する必要があります。例えば、入院費用が10万円かかり、保険から5万円の給付金を受け取った場合は、控除の対象となるのは、残りの5万円となります。

次に、病気の予防を目的とした費用は、医療費控除の対象となりません。健康診断や人間ドック、予防接種などは、控除の対象外です。ただし、人間ドックで病気が見つかり、その治療のために医療費を支払った場合は、その治療費は控除の対象となります。

また、医療費控除は、所得税だけでなく、住民税の軽減にもつながることがあります。各自治体によって住民税の軽減措置の内容は異なるため、詳しくは、お住まいの地域の役所の担当窓口に問い合わせて確認することをお勧めします。

医療費控除は、高額な医療費負担を軽くするための大切な制度です。制度の内容を正しく理解し、利用することで、家計の負担を減らすことができます。医療費控除を受けるためには、領収書などの必要な書類をきちんと保管しておきましょう。確定申告の時期に、税務署で手続きを行うことで、医療費控除を受けることができます。制度について、わからない点や疑問がある場合は、税務署に相談することをお勧めします。専門家に相談することで、疑問を解消し、安心して手続きを進めることができます。

| 医療費控除のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 対象となる医療費 | 実際に自分が負担した医療費(保険金などを差し引いた金額) |

| 対象外となる費用 | 病気の予防を目的とした費用(健康診断、人間ドック、予防接種など) ただし、人間ドックで病気発覚後の治療費は対象 |

| 税金軽減 | 所得税、住民税(各自治体により異なる) |

| その他 | 領収書などの保管が必要 確定申告時に税務署で手続き 不明点は税務署に相談 |