仏教における葬儀と法事

葬式を知りたい

先生、仏教の教えって葬式や法事とどう関係があるのでしょうか?よくわからないんです。

お葬式専門家

いい質問ですね。葬式や法事は、亡くなった人の魂が迷わずにあの世へ行けるように、また、残された人が悲しみを乗り越えられるようにという願いを込めて行う儀式です。仏教では、人は死んでも魂は生まれ変わりを続けると考えられています。葬式や法事は、その生まれ変わりがより良いものになるように祈る場でもあるのです。

葬式を知りたい

なるほど、あの世へ行くためのお手伝いみたいなものなんですね。でも、どうして仏教の教えに基づいて行うのですか?

お葬式専門家

仏教では、死は終わりではなく、次の生への始まりと考えられています。葬式や法事は、故人の冥福を祈り、残された人が故人の死を受け入れ、新たな人生を歩むための助けとなる儀式なんです。ですから、仏教の教えに基づいて行われることが多いのですよ。

仏教とは。

お葬式や法事などで使われる言葉に「仏教」というものがあります。これは、今からおよそ二千五百年前に生まれたお釈迦様が広めた教えのことです。

仏教の教え

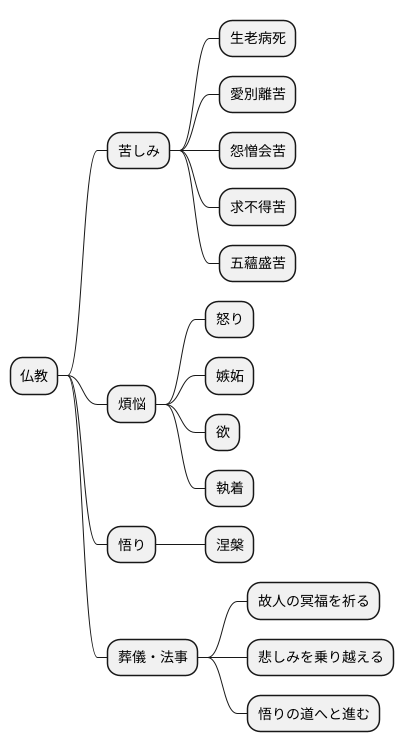

およそ二千五百年前、遠いインドの地で生まれたお釈迦様、すなわちゴータマ・シッダールタが開かれた教え、それが仏教です。この教えは、人が生きていく上で避けることのできない苦しみを認めることから始まります。生まれること、老いること、病気になること、そして死を迎えること。これらは誰しもが経験する苦しみです。さらに、愛する者と別れる苦しみ、憎い相手と出会う苦しみ、欲しい物が手に入らない苦しみ、そして自分自身の存在が苦しみとなることなど、様々な苦しみが私たちを悩ませます。仏教は、これらの苦しみをただ嘆くのではなく、なぜ苦しみが生まれるのか、どうすればそこから抜け出せるのかを説いています。

私たちの苦しみの根本原因は、煩悩にあると仏教では教えています。煩悩とは、私たちの心を乱し、悩ませる心の働きのことです。怒りや嫉妬、欲や執着など、様々な煩悩が私たちの心を曇らせ、苦しみに繋がるのです。この煩悩を滅することが、悟りへの道であり、苦しみから解放される唯一の方法です。煩悩を滅し、悟りの境地に達した時、私たちは涅槃と呼ばれる、あらゆる苦しみから解き放たれた安らぎの境地に到達できるとされています。

仏教には、時代や地域によって様々な宗派が存在しますが、いずれもこの基本的な教えに基づいています。葬儀や法事も、この仏教の教えに基づいて営まれる大切な儀式です。故人の冥福を祈り、遺された人々が悲しみを乗り越え、やがては悟りの道へと進んでいけるようにと、心を込めて行われます。葬儀や法事に参列することで、私たちは改めて仏教の教えに触れ、人生の意味や、どう生きていくべきかについて深く考える機会を得ることができるのです。

葬儀の意義

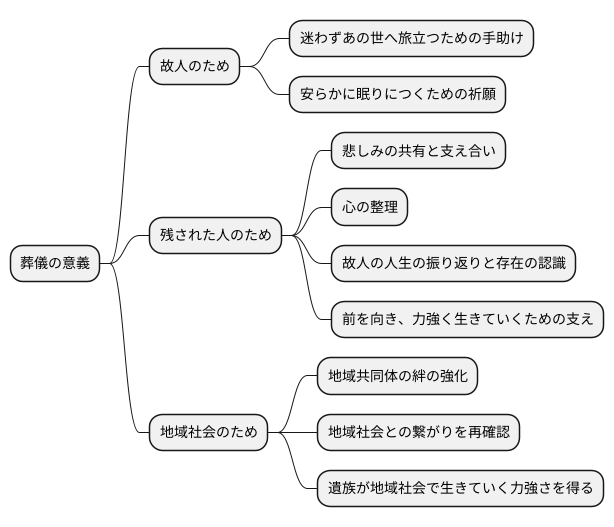

葬儀は、人がこの世を去った際に執り行われる、厳粛な儀式です。仏教の教えに基づくと、葬儀は故人が迷うことなくあの世へと旅立ち、安らかに眠りにつくための大切な手助けとなります。読経や焼香といった儀式を通じて、僧侶は故人の霊を弔い、冥福を祈ります。また、参列者も焼香を行い、故人との最後の別れを惜しみ、感謝の思いを伝えます。

葬儀は、故人の冥福を祈るだけでなく、残された人々にとって深い意味を持ちます。大切な人を失った悲しみは計り知れません。深い悲しみの淵にいる遺族にとって、葬儀は悲しみを分かち合い、互いに支え合う場となります。親族や友人、知人など、故人と関わりのあった人々が集い、故人の思い出を語り合い、共に過ごした時間を偲ぶことで、悲しみを和らげ、心の整理をつけることができます。

また、葬儀は故人の人生を振り返り、その存在の大きさを改めて認識する機会でもあります。故人がどのような人生を歩み、どのような功績を残してきたのか、参列者と共に振り返ることで、故人の生きた証を共有し、その生き様を学ぶことができます。それは、遺族が前を向き、力強く生きていくための大きな支えとなるでしょう。

さらに、葬儀は地域社会との繋がりを再確認する場でもあります。葬儀の準備や運営を通して、地域の人々が協力し合い、支え合うことで、地域共同体の絆が深まります。故人の冥福を祈ると共に、地域社会の一員としての自覚を新たにし、地域との繋がりを再確認することで、遺族は地域社会の中で生きていく力強さを得ることができるのです。このように、葬儀は単なる儀式ではなく、故人と遺族、そして地域社会にとって、大切な意味を持つ、かけがえのない儀式と言えるでしょう。

法事の役割

法事は、亡くなった方の命日や特定の時期に営まれる追悼の儀式です。葬儀のように規模は大きくありませんが、僧侶にお経を読んでもらい、焼香を行い、故人の冥福を祈ります。

法事は、故人の霊を慰めるだけでなく、遺族や親族が集まり、故人を偲ぶ大切な機会でもあります。共に食事を共にし、故人の生前の思い出話をすることで、故人の存在を改めて心に刻み、その教えや遺志を受け継いでいこうという決意を新たにすることができます。

法事は、世代を超えた親族の繋がりを深める役割も担っています。日頃はなかなか会う機会のない親族同士が、法事をきっかけに集まり、お互いの近況を報告したり、思い出を語り合ったりすることで、家族の絆がより一層強まります。特に、故人と縁の深かった親族が一同に会することで、故人の人となりや生き様を改めて理解し、共有する貴重な場ともなります。

また、法事は、仏教の教えに触れる機会でもあります。僧侶の読経や法話を通して、仏教の教えに触れ、死生観について考える機会を持つことができます。これは、私たちが生きていく上で、大切な心の支えとなるでしょう。

このように、法事は故人の追悼だけでなく、家族の繋がりを大切にする日本の伝統文化を受け継いでいく上で、非常に重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

| 法事の目的・意義 | 詳細 |

|---|---|

| 故人の追悼 | 僧侶にお経を読んでもらい、焼香を行い、故人の冥福を祈る |

| 遺族・親族の集い | 故人を偲び、共に食事をし、思い出話をすることで、故人の存在を改めて心に刻み、教えや遺志を受け継ぐ |

| 親族の繋がりを深める | 日頃会う機会のない親族同士が集まり、近況報告や思い出話を通じて家族の絆を強める。故人と縁の深かった親族が一同に会することで、故人の人となりや生き様を改めて理解し、共有する。 |

| 仏教の教えに触れる機会 | 僧侶の読経や法話を通して仏教の教えに触れ、死生観について考える機会を持つ |

| 伝統文化の継承 | 日本の伝統文化を受け継いでいく上で重要な役割を果たす |

様々な宗派

仏教には様々な宗派があり、それぞれに特徴的な教えや儀式の作法があります。そのため、葬式や法事の形も宗派によって異なってきます。代表的な宗派をいくつかご紹介し、それぞれの葬式と法事の特徴を説明しましょう。

まず、浄土真宗は「阿弥陀仏」という仏様を深く信じ、その力によって誰もが極楽浄土へ行くことができると説いています。ですから、葬式や法事では、阿弥陀仏への感謝の気持ちを込めて、念仏を唱えることを大切にします。お焼香の作法も他とは少し異なり、抹香をつまんで額に押し戴くことはしません。

次に、禅宗は、座禅によって自分自身で悟りを開くことを目指す宗派です。葬式や法事でも、読経やお焼香だけでなく、座禅を行うことがあります。静かに座り、心を落ち着けることで、故人の冥福を祈ります。

また、日蓮宗は「南無妙法蓮華経」という題目を唱えることを中心とした信仰です。葬式や法事では、この題目を何度も唱え、故人の成仏を祈願します。太鼓を叩きながら題目を唱えることもあり、独特の雰囲気があります。

曹洞宗は、座禅と読経を通して、日常生活の中で悟りを求めることを大切にします。葬式や法事では、静かに座禅を組み、読経を行います。落ち着いた雰囲気の中で、故人を偲び、冥福を祈ります。

このように、宗派によって葬式や法事の進め方や作法は様々です。しかし、どの宗派であっても、故人の霊を弔い、遺族が悲しみを乗り越えるための大切な儀式であるという点に変わりはありません。それぞれの宗派の教えや作法を理解することで、葬式や法事がより深い意味を持つものとなるでしょう。また、他の宗派の葬式や法事に参列する際は、その宗派の作法を尊重することが大切です。

| 宗派 | 特徴 |

|---|---|

| 浄土真宗 | 阿弥陀仏への感謝を込めて念仏を唱える。お焼香は抹香を額に押し戴かない。 |

| 禅宗 | 読経やお焼香に加え、座禅を行うことがある。 |

| 日蓮宗 | 「南無妙法蓮華経」の題目を唱える。太鼓を叩きながら題目を唱えることも。 |

| 曹洞宗 | 座禅と読経を行う。落ち着いた雰囲気。 |

現代における変化

近年、葬儀や法事を取り巻く環境は大きく変わってきています。一つには、家族形態の変化があげられます。核家族化や少子高齢化が進むことで、親族や地域社会とのつながりが希薄になり、従来のような大人数の葬儀を執り行うのが難しくなってきました。また、都市部への人口集中により、葬儀を行う場所の確保も課題となっています。

このような背景から、家族や親しい友人だけで行う家族葬や、ごく少数で行う密葬を選ぶ人が増えています。従来の一般葬に比べて規模が小さく、費用も抑えられるため、負担が少ないという利点があります。さらに、葬儀や法事の手続きを簡素化したり、香典や供物などを辞退するケースも増えてきています。

もう一つの変化として、情報通信技術の発達があげられます。インターネットの普及により、オンラインで葬儀や法事を中継するサービスが登場し、遠方に住んでいたり、都合で参列できない人でも、故人を偲ぶことができるようになりました。また、香典をオンラインで送金するシステムや、弔電をインターネットで送るサービスも利用されています。

これらの変化は、時代の流れとともに、葬儀や法事のあり方が多様化していることを示しています。規模や形式にとこだわらず、それぞれの事情や考え方に合わせて、故人を送る方法を選べるようになってきました。しかし、どのような形であれ、故人の冥福を祈り、生前の思い出を語り継ぐという大切な心は変わりません。故人への感謝の気持ちを表し、残された人たちが心を一つにすることが、葬儀や法事の本質と言えるでしょう。

| 変化の要因 | 具体的な変化 | メリット・デメリット |

|---|---|---|

| 家族形態の変化(核家族化、少子高齢化、都市部への人口集中) | 家族葬、密葬の増加 | メリット:費用負担が少ない、規模が小さい デメリット:大人数が参列できない |

| 葬儀を行う場所の確保が課題 | ||

| 葬儀・法事の手続き簡素化、香典・供物辞退 | メリット:簡素化による負担軽減 | |

| 情報通信技術の発達 | オンライン葬儀・法事中継サービス | メリット:遠方でも故人を偲ぶことが可能 |

| オンライン香典送金システム | メリット:利便性向上 | |

| インターネット弔電サービス | メリット:利便性向上 |