納骨と法事:大切な人を偲ぶ儀式

葬式を知りたい

先生、「納骨の法事」って、どういう意味ですか? 納骨と法事は別々に行うものだと思っていました。

お葬式専門家

良い質問ですね。納骨の法事とは、納骨と初七日の法事を同時に行うことを指します。火葬の後、すぐに納骨と初七日の法要を行うことが多いので、まとめて「納骨の法事」と呼ぶんです。

葬式を知りたい

なるほど。つまり、納骨と初七日の法要を一緒に行うから「納骨の法事」なんですね。でも、必ず一緒に行うわけではないんですよね?

お葬式専門家

その通りです。必ずしも同時に行う必要はありません。それぞれの家の都合や地域によって、納骨と法要を別々に行う場合もあります。ただ、同時に行うことが一般的なので、「納骨の法事」という言葉がよく使われるんですよ。

納骨の法事とは。

お葬式やお坊さんのお供えに関する言葉、「納骨のお供え」について説明します。これは、亡くなった方の魂を慰めるために行う儀式のことです。一般的には、「お供え」と「法要」は同じ意味で使われることが多いですが、少しだけ意味合いが違います。「法要」とは、亡くなった方の魂を慰めるため、親族や生前親しかった人が集まって、故人を偲ぶことです。お坊さんにお経を読んでもらい、遺族から順番にお香をあげます。法要が終わると、お墓参りをして、食事を共にします。これら一連の流れを「お供え」と言います。「法要」は、お葬式が終わってから四十九日の忌明けまでは、七日ごとに行われます。その後は、一周忌、三回忌、七回忌と年忌法要を行い、通常は三十三回忌で最後となります。「納骨のお供え」は、亡くなった方の骨をお墓に納める際に行うお供えのことを指します。

納骨とは

納骨とは、火葬された後のご遺骨を墓や納骨堂に納める儀式のことです。日本ではほとんどの場合、亡くなった方は火葬されます。火葬された後、ご遺骨は白い骨壺に納められ、この骨壺を埋葬する場所である墓地、あるいは納骨堂といった場所に安置します。この儀式が納骨と呼ばれています。納骨を行う時期は、地域や宗派、そして遺族の都合によって様々です。一般的には、四十九日法要の後に行われることが多いでしょう。四十九日とは、仏教の教えで、人が亡くなってから四十九日目にあたる日のことを指します。この日に、故人の魂が成仏することを祈り、法要を営みます。納骨は、この四十九日法要に合わせて行うことが一般的ですが、必ずしもこの日に納骨しなければならないという決まりはありません。近年では様々な事情から、火葬後すぐに納骨を行う場合や、反対に数年経ってから改めて納骨式を行うケースも増えています。例えば、遠方に暮らす親族の都合がつかない場合や、墓地の準備が整っていない場合などは、納骨を遅らせることがあります。また、気持ちの整理がつかないなどの理由で、しばらくの間、自宅にご遺骨を安置しておくことを希望する遺族もいます。納骨は、故人の魂の安らかな眠りを祈り、遺族が故人を偲ぶ大切な儀式です。そのため、遺族にとって納得のいく形で、故人を弔うことが何よりも重要です。具体的な納骨の方法や時期については、葬儀社や寺院、あるいは菩提寺とよく相談し、故人や遺族にとって最良の方法を選ぶことが大切です。納骨堂の種類や永代供養といった近年増えている埋葬方法についても、それぞれのメリットやデメリットを理解した上で、じっくりと検討することをおすすめします。落ち着いて故人の冥福を祈ることができるよう、後悔のない選択をしましょう。

| 納骨とは | 火葬された後のご遺骨を墓や納骨堂に納める儀式 |

|---|---|

| 時期 | 一般的には四十九日法要後 近年は火葬後すぐ、数年後など様々 |

| 目的 | 故人の魂の安らかな眠りを祈り、遺族が故人を偲ぶ |

| 注意点 | 葬儀社や寺院、菩提寺と相談 納骨堂の種類や永代供養など、それぞれのメリット・デメリットを理解 |

法事の種類と意味

法事は、亡くなった方の霊を慰め、冥福を祈るとともに、遺族が故人を偲ぶ大切な仏教儀式です。大きく分けて年忌法要と追善供養の二種類があります。

年忌法要とは、故人の命日から一年目、三年目、七年目といった節目に行う法要のことです。一年目の一周忌をはじめ、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌などがあり、一般的には三十三回忌をもって弔い上げとします。それぞれの年忌には意味があり、故人の霊を慰め、追善供養を行うことで、故人の冥福を祈ります。例えば、一周忌は故人が亡くなってから初めて迎える命日で、この世に別れを告げ、あの世での安らかな暮らしを祈る意味があります。また、三回忌は故人の死を悼み、冥福を祈るとともに、遺族の悲しみを癒す時期とされています。七回忌は故人の霊が迷わず成仏できるように祈る法要で、親族や故人と親しかった人々が集まり、故人を偲びます。十三回忌は故人の霊が完全に成仏したとされる節目であり、十七回忌以降は、年忌の間隔が長くなっていきます。三十三回忌は、弔い上げの法要として広く行われており、これをもって年忌法要は終了するのが一般的です。

追善供養は、特定の年忌にこだわらず、故人の冥福を祈るために行う法要です。月命日(毎月迎える命日)や祥月命日(一年で初めて迎える命日)、お盆、お彼岸などに行われます。お盆は、故人の霊がこの世に帰ってくるとされる時期であり、家族や親族が集まり、故人の霊を温かく迎えます。お彼岸は、春分の日と秋分の日を中日とした各七日間で、ご先祖様を敬い、供養する期間です。これらの機会を通して、故人を偲び、感謝の気持ちを伝えることができます。

法事の規模や形式は様々です。遺族や親族だけで静かに行う場合もあれば、故人と親しかった友人や知人を招いて盛大に行う場合もあります。故人の生前の生き方や遺族の考え方に合わせて、ふさわしい形で行うことが大切です。

| 種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 年忌法要 | 故人の命日から一年目、三年目、七年目といった節目に行う法要 | 一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌(弔い上げ) |

| 例: 一周忌:故人が亡くなってから初めて迎える命日 三回忌:故人の死を悼み、冥福を祈るとともに、遺族の悲しみを癒す時期 七回忌:故人の霊が迷わず成仏できるように祈る法要 十三回忌:故人の霊が完全に成仏したとされる節目 三十三回忌:弔い上げの法要 |

||

| 追善供養 | 特定の年忌にこだわらず、故人の冥福を祈るために行う法要 | 月命日(毎月迎える命日)、祥月命日(一年で初めて迎える命日)、お盆、お彼岸 |

法事の準備と流れ

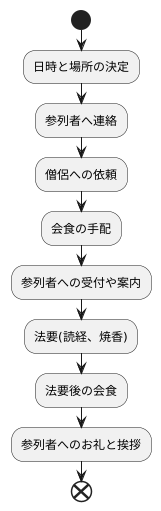

故人の冥福を祈る大切な儀式である法事。滞りなく執り行うためには、入念な準備と当日の流れを把握することが肝要です。まずは、日時と場所の決定から始めましょう。遺族や親族の都合はもちろん、寺院の予定も考慮し、全員が無理なく参列できる日取りを選びます。場所は、自宅や寺院の本堂の他、近年ではホテルや料亭を利用するケースも増えています。それぞれのメリット、デメリットを比較検討し、故人にふさわしい場所を選びましょう。日時と場所が決まったら、速やかに参列者へ連絡を行い、出欠の確認を取り、正確な人数を把握します。人数が確定したら、僧侶への依頼を行いましょう。読経や戒名授与などを依頼し、お布施の金額や当日の流れを確認しておきます。お布施の相場は地域や寺院によって異なるため、事前に確認しておくことが大切です。また、法要後の会食の手配も重要な準備の一つです。参列者の人数に合わせた料理の内容、席順、飲み物などを決め、レストランや仕出し業者に予約を入れます。アレルギーのある参列者がいる場合は、事前に確認し、対応をお願いしておきましょう。当日は、参列者への受付や案内係を決め、スムーズな進行を心がけます。お供え物の準備や、香典の受け取りなども忘れずに行いましょう。法要が始まったら、僧侶の読経に静かに耳を傾け、焼香を行います。焼香の作法は宗派によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。法要後には会食の席を設けます。故人を偲びながら、参列者同士の親睦を深める場として、和やかな雰囲気で過ごせるよう配慮しましょう。故人の好きだった食べ物や思い出話を交えて、語り合うのも良いでしょう。最後に、参列者へのお礼と挨拶を行い、法事を締めくくります。感謝の気持ちを込めて、丁寧な挨拶を心がけましょう。このように、法事は様々な準備と当日の流れを把握することで、心を込めて故人の冥福を祈ることができます。

法要と法事の違い

「法事」と「法要」は、どちらも亡くなった方を弔う仏教の行事ですが、厳密には意味合いが違います。混同しやすい二つの言葉ですが、違いを理解することで、より故人を偲ぶ気持ちを深めることができるでしょう。

「法要」とは、僧侶にお経をあげてもらい、故人の霊を慰める儀式のことです。お焼香をあげ、故人の冥福を祈る行為も含まれます。お寺の本堂で行う場合もあれば、自宅で行う場合もあります。読経の内容は宗派によって異なり、また、故人の没後、七日ごとに行われる初七日から七七日(四十九日)や、一周忌、三回忌など、節目節目に行われる追善供養も全て法要に含まれます。法要は、僧侶による宗教的な儀式を中心としたものと言えます。

一方、「法事」とは、法要を含めた、故人を弔う行事全体の流れを指します。法要前後の準備、お寺との打ち合わせ、参列者への連絡、そして法要後の会食の手配なども全て含まれます。つまり、法要は法事の一部であり、法事は法要よりも広い意味を持つ言葉なのです。法事は、故人の霊を慰めるだけでなく、遺族や親族、故人と親しかった人々が集まり、故人の思い出を語り合い、共に故人を偲ぶ場でもあります。

日常会話では、「法事」と「法要」は同じ意味で使われることが多く、特に間違いではありません。しかし、正確には異なる意味を持つ言葉であることを知っておくと、より深く故人を弔うことができるでしょう。故人の冥福を祈る気持ちは、法事であっても法要であっても変わりません。大切なのは、心を込めて故人を偲び、感謝の気持ちを伝えることです。

納骨に関する注意点

納骨は、故人を偲び、安らかに眠りにつかせるための大切な儀式です。そのため、いくつかの注意点を守り、故人の遺志を尊重しながら、遺族一同が納得できる形で執り行うことが肝要です。

まず初めに、納骨を行う場所の規定を事前に確認しましょう。墓地や納骨堂によって、納骨できる遺骨の種類(例えば、分骨なのか全骨なのか)、数量、そして納骨できる時期などが細かく定められている場合があります。これらの規定を無視して納骨を進めることはできませんので、事前に管理者に問い合わせ、必要な情報を入手しておくことが大切です。

次に、納骨に必要な書類や手続きも確認しておきましょう。埋葬許可証や火葬許可証は一般的に必要となりますが、自治体によって他に必要な書類がある場合もあります。また、納骨の手続きについても、それぞれの場所で異なることがありますので、事前に確認し、不足がないように準備しておくことが大切です。

納骨にかかる費用についても、事前に見積もりを取り、把握しておきましょう。墓地や納骨堂の使用料や管理費、また納骨式にかかる費用など、様々な費用が発生します。これらの費用は場所によって大きく異なるため、予算に合わせて適切な方法を選択する必要があります。

納骨は一度行うとやり直しが難しい儀式です。不明な点や不安なことがあれば、葬儀社や寺院などに相談し、専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。後悔のないよう、落ち着いて丁寧に準備を進めることが大切です。

故人の霊を慰め、安らかな眠りを祈る大切な儀式だからこそ、遺族が心を込めて丁寧に執り行えるよう、しっかりと準備を整えましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 納骨場所の規定 | 墓地や納骨堂によって、納骨できる遺骨の種類、数量、時期などが異なるため、事前に管理者に確認が必要です。 |

| 必要書類・手続き | 埋葬許可証、火葬許可証などが必要ですが、自治体や場所によって異なる場合があるので事前に確認が必要です。 |

| 費用 | 墓地・納骨堂の使用料、管理費、納骨式費用など、場所によって大きく異なるため、事前に見積もりを取り、予算に合わせて選択する必要があります。 |

| 相談 | 不明点や不安なことは、葬儀社や寺院などに相談し、専門家のアドバイスを受けましょう。 |

| その他 | 納骨は一度行うとやり直しが難しい儀式なので、故人の遺志を尊重し、遺族が納得できる形で、落ち着いて丁寧に準備を進めることが大切です。 |