精進落とし:弔いの席の大切な儀式

葬式を知りたい

先生、「精進」って、お葬式の後で肉や魚を食べられるようになることですよね?

お葬式専門家

そう、お葬式の後の食事の制限が解かれるという意味で使われることが多いけど、本来は仏教の修行で心身を清めることを指す言葉なんだ。肉や魚を食べないのは、殺生を避けるという意味もあるんだよ。

葬式を知りたい

じゃあ、精進料理って、修行僧が食べるものなんですか?

お葬式専門家

修行僧だけでなく、一般の人もお葬式など、故人を偲ぶ席で、殺生を避けて心を清めるために食べるんだよ。今では、お葬式が終わって、普通の食事に戻ること自体を『精進落とし』と言うようになったんだね。

精進とは。

お葬式やお法事に関する言葉で「精進」というものがあります。現在では、肉や魚、四つ足の動物、においの強いものなどを食べて精進落としをするという意味で使われています。これは仏式での忌明けの行事で、この日を境に精進料理から普段の食事に戻す儀式の一つです。

精進落としの意味

葬儀や法事では、故人の霊を弔うためにある一定期間、肉や魚といった生き物の命をいただく食事を断ち、野菜や豆腐、穀物などを中心とした精進料理をいただきます。これは、仏教の教えに基づき、殺生を避けることで故人の冥福を祈るとともに、自らの心を清めるという意味が込められています。

この精進料理をいただく期間は、故人の祥月命日や四十九日法要などの節目によって異なります。例えば、四十九日法要までは毎日精進料理をいただく場合もあれば、初七日や三七日、七七日といった法要の時だけ精進料理をいただく場合もあります。地域や家のしきたりによっても異なるため、迷う場合は菩提寺のご住職や葬儀社などに相談すると良いでしょう。

そして、決められた期間が過ぎ、喪に服す期間が終わると、精進料理を止め、通常の食事に戻ります。この儀式が精進落としです。精進落としは、故人の霊が無事にあの世へと旅立ち、成仏したことを確認し、残された人々が日常の生活へと戻っていくための大切な儀式です。また、悲しみを乗り越え、前向きに生きていくための区切りとなるという意味合いもあります。

精進落としの席では、故人を偲びながら、共に過ごした日々を語り合います。肉や魚など、精進料理では食べられなかったご馳走を囲み、お酒を酌み交わすことで、故人の冥福を改めて祈るとともに、参列者同士の絆を深めます。

精進落としは、古くから続く日本の伝統的な文化であり、故人を偲び、その霊を弔うための大切な儀式として、現代にも受け継がれています。時代の変化とともに、簡略化される場合もありますが、その根底にある故人を敬い、冥福を祈る気持ちは今も昔も変わりません。精進落としの席で、改めて故人の在りし日々の思い出を語り合い、共に過ごした時間を大切に思い出すことが、残された私たちにとって大切なことと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 精進料理 | 故人の霊を弔うため、一定期間、肉や魚を断ち、野菜や豆腐、穀物などを中心とした食事をとること。仏教の教えに基づき、殺生を避けることで故人の冥福を祈るとともに、自らの心を清める意味がある。期間は祥月命日や四十九日法要などの節目、地域や家のしきたりによって異なる。 |

| 精進落とし | 喪に服す期間が終わり、精進料理を止め、通常の食事に戻ること。故人の成仏を確認し、残された人々が日常へ戻るための大切な儀式。悲しみを乗り越え、前向きに生きていくための区切りとなる意味合いも持つ。肉や魚など、精進料理では食べられなかったご馳走を囲み、お酒を酌み交わすことで、故人の冥福を改めて祈り、参列者同士の絆を深める。 |

精進落としの時期

葬儀から四十九日まで、肉や魚、お酒といったものを口にしない期間を精進といいます。これは、仏教の教えに基づき、故人の冥福を祈り、喪に服す期間です。この精進の期間が終わった後、親族や友人たちが集まり、共に食事をすることで故人を偲び、労をねぎらう儀式が精進落としです。

精進落としの時期は、地域や宗派、そしてそれぞれの家の習慣によって大きく異なり、決まった時期はありません。一般的には、四十九日法要の後に行われることが多いといえます。四十九日とは、仏教において故人があの世で審判を受け、来世が決まるとされる期間です。この重要な法要を終えた後に、精進落としを行うことで、故人の成仏を祝い、新たな門出を祈る意味合いが込められています。

しかし、必ずしも四十九日にこだわる必要はなく、初七日、三七日、十三回忌など、他の法要後に行う場合もあります。例えば、遠方に住む親族が多く、四十九日に全員が集まるのが難しい場合には、初七日など早い時期に精進落としを行うこともあります。また、故人の生前の希望や、遺族の都合に合わせて時期を調整することもあります。

故人を偲び、その霊を弔うという気持ちが何よりも大切です。時期にこだわるあまり、参列者の負担になったり、故人の遺志に反したりするようなことがあってはなりません。精進落としは、故人の冥福を祈る気持ちの表れであり、形式にとらわれすぎることなく、家族や親族が納得できる時期に行うことが重要です。

迷った場合は、菩提寺の住職や葬儀社に相談してみるのも良いでしょう。地域の慣習や宗派のしきたりなどを教えてもらうことができ、適切な時期を選ぶための参考になります。精進落としは、故人を偲び、共に過ごした時間を振り返り、その死を受け入れるための大切な儀式です。心を込めて行うことで、故人の霊を弔う気持ちをより深く表現し、前向きな気持ちで新たな一歩を踏み出すことができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 精進 | 葬儀から四十九日まで、肉や魚、お酒といったものを口にしない期間。仏教の教えに基づき、故人の冥福を祈り、喪に服す期間。 |

| 精進落とし | 精進の期間が終わった後、親族や友人たちが集まり、共に食事をすることで故人を偲び、労をねぎらう儀式。 |

| 精進落としの時期 |

|

| 重要な点 | 故人を偲び、その霊を弔うという気持ちが何よりも大切。時期にこだわるあまり、参列者の負担になったり、故人の遺志に反したりするようなことがあってはならない。 |

| 相談先 | 迷った場合は、菩提寺の住職や葬儀社に相談するのが良い。 |

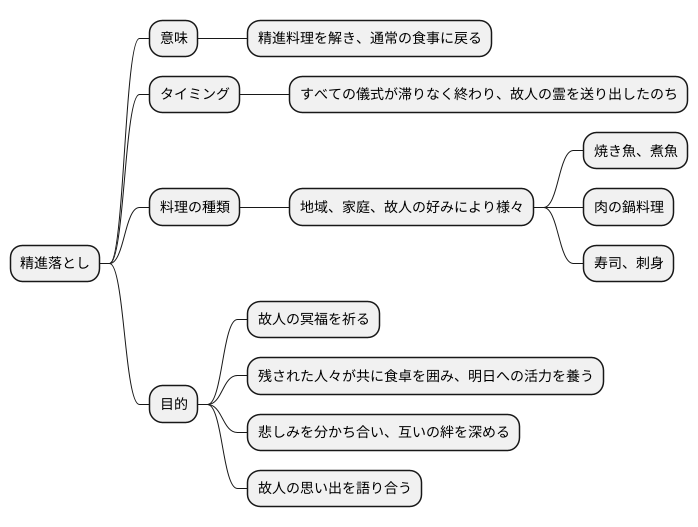

精進落としの料理

葬儀や法要の間、故人を偲び、祈りを捧げる期間は、肉や魚などの殺生を伴う食材を避ける精進料理をいただきます。そして、すべての儀式が滞りなく終わり、故人の霊を送り出したのちにいただくのが精進落としです。これは、精進料理を解き、通常の食事に戻ることを意味します。

精進落としの席で振る舞われる料理は、地域や家庭、また故人の生前の好みによって実に様々です。長らく肉や魚を口にしていなかったため、久しぶりに味わうそれらの料理は、格別な美味しさが感じられます。焼き魚や煮魚、あるいは肉を使った鍋料理など、温かい料理で故人を偲び、参列者同士の心も温まるひとときとなります。また、お寿司や刺身といった、お祝いの席でよく見られる料理が並ぶこともあります。華やかな食卓を囲むことで、悲しみを和らげ、前向きな気持ちで新たな一歩を踏み出そうという想いが込められています。

精進落としの料理は、故人の冥福を祈ると同時に、残された人々が共に食卓を囲み、明日への活力を養うという意味合いも持っています。葬儀や法要といった厳粛な儀式を終え、参列者一同が肩の力を抜いて、和やかな雰囲気の中で食事を楽しむ場となるのです。故人の好きだった料理や、参列者の年齢層、好き嫌いを考慮して料理を選ぶことも大切です。

故人の思い出を語り合いながら、皆で共に食事をすることで、悲しみを分かち合い、互いの絆を改めて確認し、そして明日への力へと繋げていくことができるのです。それは、故人の霊を慰め、安らかにあの世へと送り出すための、大切な儀式と言えるでしょう。

精進落としのマナー

精進落としとは、葬儀や法事の後、参列者一同で食事を共にすることで、故人の冥福を祈り、労をねぎらう大切な儀式です。仏教では、葬儀の間は肉や魚などの殺生に関わる食材を避ける精進料理を頂きます。精進落としはその精進料理を解き、通常の食事に戻るという意味合いも持ちます。この場においては、故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちを表すためにも、マナーに配慮することが重要です。

服装は、黒や紺、グレーなど落ち着いた色合いで、地味なものが適切です。華美な装飾品や派手な柄の服は避け、故人や遺族への配慮を心がけましょう。男性はスーツやジャケットにネクタイ、女性はワンピースやスーツなどが一般的です。

言葉遣いも、故人や遺族を思いやることが大切です。故人の生前の楽しかった思い出などを語り合うのは良いですが、故人の死を悼む場であることを忘れずに、賑やかすぎる会話や大声は控えましょう。また、故人の病気や死因など、遺族にとって辛い話題に触れることは避け、温かい言葉で遺族を励ますようにしましょう。

食事中は、箸の使い方や食べ方にも注意を払いましょう。箸を食器に突き刺したり、回し箸をすることはマナー違反です。また、食事中に席を立つ場合は、箸を箸置きに置くようにしましょう。料理は残さず頂くのが望ましいですが、無理強いは禁物です。どうしても食べられない場合は、遺族や世話役の方に一言伝えると良いでしょう。

精進落としが終わり、会場を後にする際には、主催者や遺族に感謝の気持ちを伝えましょう。葬儀や法事の準備、そして精進落としの席を設けてくれたことへの感謝を述べることが大切です。

これらのマナーを守ることで、故人を弔う気持ちと遺族への配慮を示すことができます。また、参列者同士の良好な関係を築くことにも繋がります。精進落としは、故人を偲び、新たな一歩を踏み出すための大切な機会です。心を込めて参列し、故人の冥福を祈りましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 服装 | 黒、紺、グレーなど落ち着いた色合いで地味なもの。華美な装飾品や派手な柄は避ける。男性はスーツやジャケットにネクタイ、女性はワンピースやスーツなど。 |

| 言葉遣い | 故人の生前の良い思い出を語り合うのは良いが、賑やかすぎる会話や大声は控える。故人の病気や死因など辛い話題は避け、温かい言葉で遺族を励ます。 |

| 食事 | 箸の使い方に注意。箸を食器に突き刺したり、回し箸はしない。食事中に席を立つ場合は箸を箸置きに置く。料理は残さず食べるのが望ましいが、無理な場合は遺族や世話役の方に一言伝える。 |

| 退席時 | 主催者や遺族に感謝の気持ちを伝える。 |

| その他 | 故人を弔う気持ちと遺族への配慮を示す。参列者同士の良好な関係を築く。 |

まとめ

葬儀や法要など、故人を偲ぶ一連の儀式の中で、精進落としは大切な区切りとなります。これは、喪に服していた期間を終え、通常の食事に戻ることによって、故人の冥福を祈り、残された人々が日常へと戻っていくことを意味する儀式です。

精進落としは、文字通り、精進料理を止めるという意味を持ちます。葬儀や法要では、殺生を戒める仏教の教えに基づき、肉や魚介類を用いない精進料理が振る舞われます。精進落としは、この精進料理を止め、通常の食事を摂ることで、喪の期間が終わり、日常生活へと戻っていくことを象徴的に示すのです。

精進落としの時期や料理の内容は、地域や宗派、さらには家の習慣などによって様々です。一般的には、四十九日法要の後に行われることが多いですが、地域によっては初七日や十三日など、より早い時期に行う場合もあります。また、料理も、地域によって特色があり、故人の好物などが振る舞われることもあります。

精進落としで最も大切なことは、故人を偲び、その霊を弔う気持ちを持つことです。形式にとらわれず、故人に感謝の気持ちを伝え、冥福を祈る真心こそが重要です。食事を共にすることで、参列者同士の絆も深まり、悲しみを分かち合い、共に新たなスタートを切る力となるでしょう。

精進落としは、日本の伝統的な文化の一つです。故人を偲ぶとともに、自分自身の気持ちの整理をつけ、前向きに生きていくためにも、精進落としを大切に受け継いでいく必要があるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 意味 | 喪に服していた期間を終え、通常の食事に戻ることによって、故人の冥福を祈り、残された人々が日常へと戻っていくことを意味する儀式。喪の終わりと日常生活への復帰を象徴的に示す。 |

| 時期 | 一般的には四十九日法要後だが、地域によっては初七日や十三日など様々。 |

| 料理 | 精進料理から通常の食事へ。地域や家の習慣、故人の好物などによって様々。 |

| 大切なこと | 故人を偲び、その霊を弔う気持ちを持つこと。形式よりも真心。食事を共にすることで、参列者同士の絆も深まり、悲しみを分かち合い、共に新たなスタートを切る力となる。 |

| 意義 | 日本の伝統文化の一つ。故人を偲び、気持ちの整理をつけ、前向きに生きていくため、大切に受け継いでいく必要がある。 |