精霊棚の役割と飾り方

葬式を知りたい

先生、「精霊棚」って、お盆の時期だけ作る特別な棚のことですか?普段の仏壇とはどう違うんですか?

お葬式専門家

いい質問だね。精霊棚はお盆の期間、ご先祖様の霊をお迎えするために、特別に設ける棚のことだよ。普段の仏壇とは別に、机などにゴザを敷いて作ることが多いね。

葬式を知りたい

なるほど。じゃあ、仏壇とは別物なんですね。お供えするものも仏壇とは違うんですか?

お葬式専門家

そうだよ。仏壇には普段からお供えしているものに加えて、精霊棚には季節の野菜や果物、故人の好きだったものなど、より多くのお供え物を供えることが多いね。ご先祖様を盛大におもてなしするという意味合いがあるんだよ。

精霊棚とは。

お盆に帰ってくるご先祖様をお迎えするために、お供え物を飾る棚のことを精霊棚といいます。仏壇の前にある机にござを敷き、灯明や香炉、花、野菜、果物、そして亡くなった方が好きだったものなどをお供えします。

精霊棚とは

お盆の時期、故人の霊魂がこの世に帰ってくると信じられています。その霊魂を迎えるために、私達は精霊棚と呼ばれる特別な棚を設えます。これは、仏壇とは別に用意する棚で、ご先祖様が滞在する場所であり、同時に私たち子孫が感謝の思いを伝える大切な場所でもあります。

精霊棚の作り方は地域や家庭によって多少異なりますが、一般的には仏壇の前に机を置き、その上に真菰と呼ばれるイネ科の植物やゴザを敷いて棚を作ります。そして、その上に様々な供え物や飾りを配置していきます。まず、棚の上段には位牌を安置し、故人の霊が迷わず帰って来られるように迎え火で焚いた麻幹や、精霊馬と呼ばれるキュウリやナスで作った牛馬を飾ります。キュウリの馬は霊魂が早く帰って来られるように、ナスの牛はゆっくりと戻って行けるようにとの願いが込められています。

中段には、故人が好きだった食べ物や飲み物、季節の果物などを供えます。また、水の子と呼ばれる、水に浸したナスやキュウリ、洗米などを小鉢に盛ったものも供えます。これは、ご先祖様が長旅の疲れを癒せるようにとの配慮から生まれた風習です。下段には、蓮の葉を敷き、その上に洗米や閼伽と呼ばれる水を供えます。蓮の葉は極楽浄土の象徴であり、清浄を表すとされています。

このように、精霊棚には様々な意味を持つ供え物が置かれ、ご先祖様への感謝と敬意の念が込められています。精霊棚を設けることは、単なる儀式ではなく、ご先祖様との繋がりを再確認し、家族の絆を深める大切な行事と言えるでしょう。

| 棚の位置 | 供え物・飾り | 意味・由来 |

|---|---|---|

| 上段 | 位牌、迎え火で焚いた麻幹、精霊馬(キュウリの馬、ナスの牛) | 故人の霊が迷わず帰って来られるように。キュウリの馬は早く帰って来られるように、ナスの牛はゆっくりと戻って行けるように。 |

| 中段 | 故人が好きだった食べ物や飲み物、季節の果物、水の子(水に浸したナスやキュウリ、洗米など) | 故人への供養、長旅の疲れを癒すため。 |

| 下段 | 蓮の葉、洗米、閼伽(水) | 蓮の葉は極楽浄土の象徴、清浄を表す。 |

精霊棚の設営時期

精霊棚は、ご先祖様の霊をお迎えし、お盆の期間中共に過ごすための大切な場所です。その設営時期は、一般的にお盆の入りである7月13日もしくは8月13日とされています。これは、地域によってお盆の時期が異なるためです。7月にお盆を行う地域もあれば、8月にお盆を行う地域もあります。ご自身の地域ではどちらの時期にお盆を行うのか、親戚や近所の方に尋ねたり、地域のお寺に問い合わせたりして確認しておきましょう。

精霊棚を設営する際には、まず仏壇の前に机を置き、白い布をかけます。その上に、位牌や故人の好きだったもの、季節の野菜や果物、お菓子などをお供えします。お盆の期間中は、ご先祖様が家に滞在するとされているため、毎日お供え物を取り替え、灯明と線香を絶やさないようにするのが大切です。新鮮な果物や野菜、故人が好きだったお菓子などを心を込めてお供えし、ご先祖様をおもてなししましょう。また、灯明と線香の火は、ご先祖様があの世から迷わずに帰って来られるための道しるべとしての役割も持っています。

そして、お盆の送りである7月16日または8月16日には、精霊棚を片付けます。片付ける際には、お供えしていた野菜や果物などは、お下がりとして家族でいただきます。これは、ご先祖様の霊力や加護をいただくという意味が込められています。精霊棚を片付けた後も、ご先祖様への感謝の気持ちは忘れずに、日々過ごしましょう。ご先祖様を丁寧に見送ることで、感謝の気持ちを表すとともに、無事にあの世へ帰っていただくことを祈ります。

地域によっては、精霊棚の設営時期や飾り方、お供え物などが異なる場合がありますので、地域の習慣をよく確認し、それに従って行うことが大切です。わからないことは、年長者や地域の方に尋ねるなどして、伝統的な風習を大切に守りながら、心を込めてご先祖様をお迎えしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 設営時期 | 7月13日または8月13日(地域による) |

| 設営場所 | 仏壇の前 |

| 設営方法 | 机に白い布をかけ、位牌、故人の好きだったもの、季節の野菜や果物、お菓子などをお供えする |

| 期間中の注意点 | 毎日お供え物を取り替え、灯明と線香を絶やさない |

| 撤去時期 | 7月16日または8月16日(地域による) |

| 撤去後の注意点 | お供え物を家族でいただく |

| その他 | 地域の習慣を確認し、伝統的な風習を大切に守る |

精霊棚の飾り方

精霊棚は、お盆の期間中にご先祖様の霊をお迎えするために設ける大切な場所です。その飾り方にも、故人を偲び、敬意を表すための様々な意味が込められています。

まず、精霊棚の中央には、ご先祖様がお戻りになる場所として位牌を安置します。位牌の両脇には、迷わず帰ってきていただけるように、灯明を灯します。そして、ご先祖様に安らぎを感じていただけるように、香を焚きます。

位牌の前に供えるものは、故人の霊への供え物です。季節の野菜や果物、故人の好きだったお菓子などを並べます。また、ご先祖様が生前好きだった飲み物も忘れずに用意しましょう。ご飯を盛った茶碗にお箸を立てて供える地域もあります。

精霊棚には、精霊馬と呼ばれるものも飾ります。これは、割り箸を刺したきゅうりとナスで作ったもので、きゅうりは足の速い馬に見立て、ご先祖様の来訪を早めるために、ナスは足の遅い牛に見立て、ゆっくりと帰っていただくために用意すると言われています。この精霊馬があることで、ご先祖様は精霊棚に早く来て、そしてゆっくりと過ごせると考えられています。

これらの供え物や飾りは、地域や家庭によって多少の違いがあります。大切なのは、ご先祖様を心からお迎えしたいという気持ちを表すことです。心を込めて精霊棚を飾り、ご先祖様との大切なひとときを過ごしましょう。

| 飾り | 意味/目的 | 詳細 |

|---|---|---|

| 位牌 | ご先祖様の戻る場所 | 中央に安置 |

| 灯明 | 迷わず帰ってきていただく | 位牌の両脇に置く |

| 香 | 安らぎを感じていただく | 焚く |

| 供え物 | 故人の霊への供物 | 季節の野菜や果物、故人の好きだったお菓子、飲み物、ご飯など |

| 精霊馬(きゅうり) | 速やかに来ていただく | 馬に見立てている |

| 精霊馬(なす) | ゆっくり帰っていただく | 牛に見立てている |

精霊棚に込められた想い

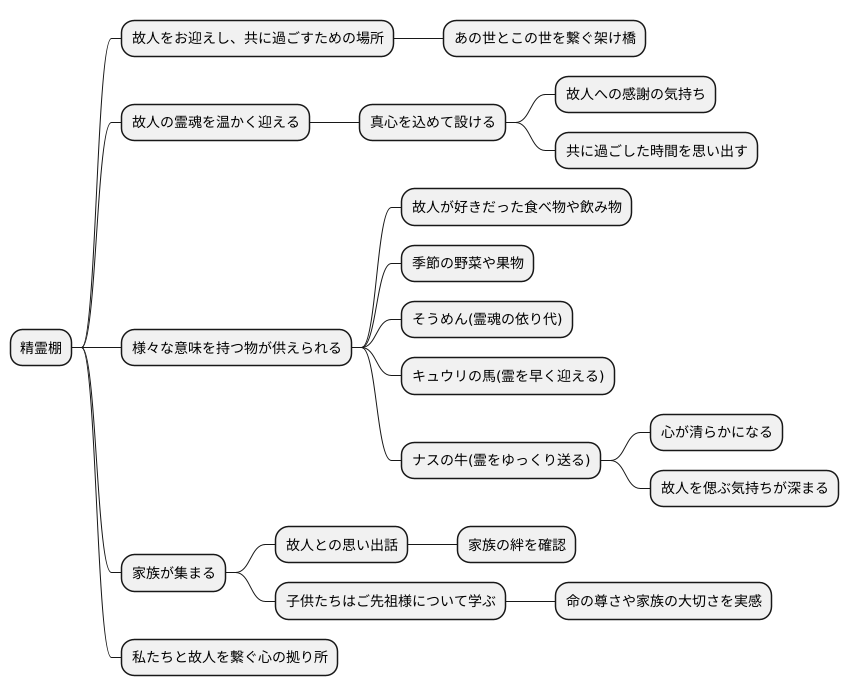

精霊棚は、ご先祖様や亡くなった方をあの世からお迎えし、共に過ごすための一時的な居場所として設ける大切な場所です。あの世とこの世を繋ぐ架け橋として、盆の期間、大切に扱われます。

精霊棚を設けることは、単なる儀式ではありません。故人の霊魂を温かく迎えるという意味が込められています。真心を込めて設えることで、ご先祖様や亡くなった方への感謝の気持ち、そして共に過ごした時間を思い出す、大切な機会となるのです。

精霊棚には、様々な意味を持つ物が供えられます。故人が好きだった食べ物や飲み物、季節の野菜や果物などは、あの世から帰ってきた故人に楽しんでいただくためのおもてなしです。また、そうめんは霊魂の依り代、キュウリで作った馬は霊を早く迎えに行くため、ナスで作った牛は霊をゆっくりとあの世へ送り返すためとされています。これらの品々を丁寧に準備し、お供えすることで、私たちの心も清らかになり、故人を偲ぶ気持ちが一層深まるでしょう。

精霊棚の前に家族が集まることで、自然と故人との思い出話に花が咲きます。楽しかったこと、辛かったこと、様々な記憶を共有することで、家族の絆を改めて確認することができます。また、子供たちはご先祖様について学ぶ貴重な機会となり、命の尊さや家族の大切さを実感することができるでしょう。

このように、精霊棚は単なる飾りではなく、私たちとご先祖様や亡くなった方を繋ぐ、心の拠り所と言えるでしょう。目には見えない存在だからこそ、心を込めて準備し、感謝の気持ちを表すことが大切です。

地域ごとの違い

葬儀や法事のやり方は、地域によって大きく異なることがあります。例えば、お盆の時期は7月もしくは8月に行う地域が多いですが、地域によっては時期が異なる場合もあります。また、お盆の期間も地域によって異なり、13日から16日まで行う地域もあれば、13日から15日まで行う地域もあります。

精霊棚の飾り方や供物も、地域によって様々です。例えば、精霊棚にナスやキュウリで作った馬や牛を飾る風習は全国的に広く知られていますが、その他にも、地域独自の野菜や果物、お菓子などを供えることがあります。そうした供え物には、ご先祖様が生前好んでいたものや、その土地の特産品などが選ばれることが多く、地域ならではの先祖供養の形が表れています。また、精霊棚の作り方自体も、使用する材料や飾り付けの方法などが地域によって異なる場合があります。家の仏壇の前に小さな棚を作る地域もあれば、畳一畳分の大きな棚を作る地域もあります。

香典の金額や表書き、服装も地域によって差が見られます。香典の金額は故人との関係性によって変わりますが、地域によって相場が異なる場合があり、包む金額に迷うこともあるかもしれません。香典袋の表書きも、地域によって異なる場合があります。一般的には「御香典」「御霊前」などが用いられますが、地域によっては「御仏前」などを使う場合もあります。葬儀や法事の服装も、地域によって多少の違いがあります。一般的には黒の喪服を着用しますが、地域によっては地味な色の平服で参列することもあります。

大切なのは、それぞれの地域に伝わる風習や慣習を尊重し、ご先祖様を敬う心を持って行うことです。もし、葬儀や法事のやり方がわからない場合は、地域の年長者や詳しい人に尋ねてみましょう。地域ごとの違いを知ることで、日本の文化の多様性に触れ、より深い理解につながるでしょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| お盆の時期 | 7月もしくは8月に行う地域が多いが、地域によって異なる場合もある |

| お盆の期間 | 13日から16日まで行う地域もあれば、13日から15日まで行う地域もある |

| 精霊棚の飾り方や供物 | ナスやキュウリで作った馬や牛を飾る風習は全国的に広く知られているが、その他にも、地域独自の野菜や果物、お菓子などを供えることがある。供え物には、ご先祖様が生前好んでいたものや、その土地の特産品などが選ばれることが多い。 |

| 精霊棚の作り方 | 使用する材料や飾り付けの方法などが地域によって異なる。家の仏壇の前に小さな棚を作る地域もあれば、畳一畳分の大きな棚を作る地域もある。 |

| 香典の金額 | 故人との関係性によって変わるが、地域によって相場が異なる場合がある。 |

| 香典袋の表書き | 一般的には「御香典」「御霊前」などが用いられるが、地域によっては「御仏前」などを使う場合もある。 |

| 葬儀や法事の服装 | 一般的には黒の喪服を着用するが、地域によっては地味な色の平服で参列することもある。 |

現代における精霊棚

現代の住まい事情は大きく変化し、集合住宅に住む人が増えました。以前のような広い家屋は珍しくなり、限られた空間で生活する人が多くなっています。このような住環境の変化は、伝統的な仏教行事であるお盆の迎え方にも影響を与えています。特に、精霊棚を設けることが難しくなってきているのが現状です。

かつては、お盆の時期になると、家の中に畳数枚分の空間を確保し、精霊棚を設けるのが一般的でした。精霊棚には、位牌や仏壇を安置し、故人の霊を迎えるための様々な供え物を用意しました。しかし、現代の住宅事情では、そのような広い空間を確保することが難しい家庭も少なくありません。

それでも、ご先祖様を敬い、感謝の気持ちを表すことは大切なことです。たとえ大きな精霊棚を設けることが難しくても、小さな机を用意し、花や故人の好きだった食べ物、飲み物を供えるだけでも十分です。また、最近では、盆提灯も小型のものや、電池式のものなど、現代の生活様式に合わせたものが販売されています。これらのものを利用すれば、限られたスペースでも、お盆の雰囲気を演出することができます。

大切なのは、形にとらわれず、それぞれの家庭の状況に合わせて、ご先祖様を偲び、感謝の気持ちを伝えることです。心を込めて用意した供え物や、静かに手を合わせる時間を持つことで、ご先祖様との繋がりを感じ、家族の絆を改めて確認することができるのではないでしょうか。お盆は、単なる行事ではなく、家族の歴史や伝統を見つめ直す貴重な機会でもあります。現代社会の様々な変化の中でも、その心を忘れずに、未来へと繋いでいきたいものです。

| 昔の盆棚 | 現代の盆棚 |

|---|---|

| 広い家屋に畳数枚分の空間を確保 | 集合住宅では広い空間の確保が難しい |

| 位牌や仏壇、故人の霊を迎えるための様々な供え物を用意 | 小さな机に花や故人の好きだった食べ物、飲み物を供える |

| 大きな盆提灯 | 小型や電池式の盆提灯 |

| ご先祖様を敬い感謝の気持ちを表す | 形にとらわれず、それぞれの家庭の状況に合わせて、ご先祖様を偲び、感謝の気持ちを伝える |

| 家族の絆を確認 | 家族の歴史や伝統を見つめ直す |