七回忌、遠忌法要の基礎知識

葬式を知りたい

先生、『遠波忌』って七回忌のことですよね? なぜ『遠波』っていう言葉を使うんですか?

お葬式専門家

いい質問だね。『遠波忌』の『波』は、故人の霊が迷わずあの世にたどり着けるように、あの世とこの世を隔てる三途の川を渡るための波をイメージしているんだよ。

葬式を知りたい

なるほど。じゃあ『遠』は遠いという意味で、故人があの世に旅立ってから、もう随分時間が経っていることを表しているんですね。

お葬式専門家

その通り。七回忌ともなると、故人の面影も少しずつ薄れてくる頃だよね。あの世へ旅立った故人が、遠い世界で安らかに過ごしているようにと願う気持ちが込められているんだよ。

遠波忌とは。

七回忌の法要のことを『遠波忌』ともいいます。

七回忌とは

七回忌とは、大切な人がこの世を去ってから六年の歳月を経て営まれる仏教の法要です。人が亡くなると、七日ごとに追善供養を行い、四十九日目までを中陰といいますが、七回忌は、この四十九日以降に行われる追善供養の中でも特に重要な節目となります。

仏教では、七という数字は特別な意味を持ち、様々な教えや儀式の中で重要な役割を担っています。例えば、人が亡くなってから四十九日目までの七日ごとの法要は、故人の霊が迷わずあの世へ旅立てるようにと祈りを捧げるものです。また、仏教では、人は死後、六道と呼ばれる六つの世界を輪廻転生すると考えられていますが、七回忌は、故人がこの六道輪廻から解脱し、極楽浄土へ往生できるよう祈る意味も込められています。

七回忌は、故人の霊を弔うだけでなく、遺族や親族、故人と縁の深かった人々が集まり、故人を偲び、思い出を語り合う大切な機会でもあります。共に過ごした日々を振り返り、故人の冥福を祈ることで、残された人々は心の安らぎを得て、前向きに生きていく力をもらいます。

多くの地域では、七回忌をもって忌明けとし、喪が明けることになります。七回忌以降の法要は、十三回忌、二十三回忌、三十三回忌と、間隔が空いていきます。七回忌は、故人との別れを改めて受け止め、新たな一歩を踏み出すための大切な区切りとなるのです。

| 七回忌の意義 | 詳細 |

|---|---|

| 四十九日以降の重要な節目 | 死後7日ごとの追善供養(中陰)の後、特に重要な法要。 |

| 六道輪廻からの解脱と極楽浄土への往生を祈願 | 仏教では、人は死後、六道輪廻を繰り返すとされ、七回忌はそこから解脱し、極楽浄土へ往生できるよう祈る。 |

| 故人を偲び、思い出を語り合う機会 | 遺族や親族、故人と縁の深かった人々が集まり、故人を偲び、思い出を語り合い、心の安らぎを得る。 |

| 忌明け、新たな一歩を踏み出す区切り | 多くの地域で七回忌をもって忌明けとし、喪が明ける。以降の法要は間隔が空いていく。 |

遠忌法要との関係

七回忌以降の法要は、まとめて遠忌法要と呼ばれることがあります。故人が亡くなってから、ある程度の年数が経過した後に営まれる法要を、一般的に遠忌法要と言います。七回忌も広い意味では遠忌法要に含まれますが、実際は十三回忌以降の法要を指すことが多くなっています。

法要は、故人の霊を慰め、冥福を祈るための大切な儀式です。初七日から始まり、四十九日、一周忌、三回忌と続き、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、四十回忌、五十回忌と、年を重ねるごとに営まれます。五十回忌以降は、百回忌まで特に決まった年忌法要はありません。

故人の命日から時が経つにつれて、法要の規模は縮小し、参列する人も少なくなっていく傾向があります。これは、時の流れとともに、故人との関係性が薄れていくことや、親族の高齢化なども関係しているでしょう。しかし、法要の規模や参列者の数が減ったとしても、故人を偲び、その冥福を祈る気持ちに変わりはありません。遠忌法要であっても、遺族や親族が集まり、故人の思い出話に花を咲かせ、共に過ごした時間を振り返ることで、故人の存在を改めて心に刻み、安らぎを得ることができるのです。

遠忌法要は、故人の霊を慰めるだけでなく、遺族や親族にとっては心の支えとなる大切な儀式です。故人の在りし日の姿を思い出し、感謝の気持ちを新たにすることで、前を向いて生きていく力をもらえるのではないでしょうか。また、遠忌法要は、世代を超えた親族の繋がりを再確認する貴重な機会ともなります。故人を縁として集まった親族同士が交流を深めることで、家族の絆をより一層強めることができるでしょう。

| 法要の種類 | 説明 |

|---|---|

| 七回忌以降の法要(遠忌法要) | 故人が亡くなってから、ある程度の年数が経過した後に営まれる法要。十三回忌以降を指すことが多い。 |

| 主な法要 | 初七日、四十九日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、四十回忌、五十回忌 |

| 五十回忌以降 | 百回忌まで特に決まった年忌法要はない。 |

| 法要の規模 | 故人の命日から時が経つにつれて縮小し、参列者も少なくなる傾向がある。 |

| 遠忌法要の意味 |

|

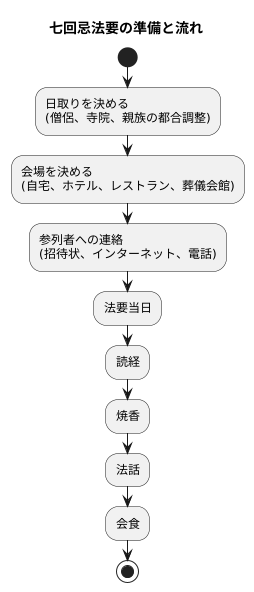

法要の準備と流れ

故人を偲び、冥福を祈る法要。七回忌を例に、その準備と流れについて詳しく見ていきましょう。まず大切なのは、日取りを決めることです。僧侶と寺院の都合を確認し、親族の予定も調整しながら、皆が無理なく集まれる日を選びましょう。遠方から来る人がいれば、移動手段や宿泊施設についても配慮が必要です。日取りが決まったら、速やかに寺院へ連絡し、法要の日時を正式に予約します。

次に、会場を決めましょう。自宅で行う場合は、掃除や座布団の準備など、当日に向けて整えておく必要があります。近年は、自宅ではなく、ホテルやレストラン、葬儀会館などを利用するケースも増えています。それぞれの会場の担当者と綿密に打ち合わせを行い、人数や予算、料理の内容などを決めていきます。会場によっては、法要に必要な仏具や供物、引き出物の手配も行ってくれる場合があるので、事前に確認しておきましょう。

参列者への連絡は、招待状を送付するのが一般的です。出欠の確認や、当日の持ち物、服装などの案内も忘れずに行いましょう。また、近年はインターネットや電話で連絡を取るケースも増えています。どのような方法で連絡を取る場合でも、相手に失礼のないよう、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。

法要当日は、まず読経が行われます。僧侶が読経を行い、故人の冥福を祈ります。参列者は静かに座し、故人を偲びましょう。読経の後は、焼香を行います。一人ずつ順番に焼香台の前に進み出て、香を焚き、故人に供養の気持ちを捧げます。焼香の作法は宗派によって異なる場合があるので、不安な場合は周りの人に倣うようにしましょう。

焼香に続いて、法話が行われます。僧侶が仏教の教えを説き、故人の生き方や死の意味、そして私たちが生きていく上で大切なことなどを話します。静かに耳を傾け、故人を偲びながら、自身の生き方についても改めて考えてみましょう。

法要の後には、会食の席が設けられることが一般的です。故人の思い出を語り合い、親睦を深める大切な時間です。和やかな雰囲気の中で、故人の霊前で共に食事をし、故人を偲びましょう。服装は、落ち着いた色合いの平服が適切です。賑やかすぎる服装や言動は避け、故人に敬意を払いましょう。

七回忌は、故人の死後、節目の年を迎える大切な法要です。しっかりと準備を行い、故人の冥福を祈ると共に、残された私たちがこれからどのように生きていくかを考える機会にしましょう。

服装と持ち物

七回忌の法要に参列する際の服装と持ち物についてご説明いたします。七回忌は、故人が亡くなってから六年目の祥月命日に行われる法要です。一般的には、喪服を着用するのが正式な弔意の表し方です。

男性の場合、黒の背広に白いワイシャツ、黒いネクタイを着用します。靴下や靴も黒を選びましょう。女性の場合、黒のワンピースやアンサンブルスーツが一般的です。和装の場合は、黒無地の着物に黒帯を締め、帯揚げや帯締めも黒で統一します。アクセサリーは、真珠のネックレスやイヤリングなど、派手ではないものを選びましょう。

近年では、主催者側が平服を指定する場合もあります。特に、故人と親しかった間柄であったり、遠方から参列する場合など、状況に応じて判断することもあります。しかし、基本は喪服と考えておきましょう。もし服装に迷う場合は、喪主や親族に相談するのが良いでしょう。

持ち物としては、まず数珠は必須です。仏式の法要では、合掌する際に用いる大切なものです。宗派によって形が異なる場合があるので、ご自身の宗派に合った数珠を用意しましょう。次に香典が必要です。故人の霊前にお供えする金銭で、袱紗に包んで持参します。袱紗は、香典を包むための布で、紫、緑、えんじなどの落ち着いた色を選びます。袱紗の使い方にも作法があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。その他、ハンカチやティッシュも忘れずに持参しましょう。特に、女性は涙を拭いたり、化粧直しをする際に必要です。また、小さなバッグに入れておくと便利です。

七回忌は、故人を偲び、冥福を祈る大切な法要です。服装や持ち物をきちんと整え、故人に敬意を表しましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 服装 |

|

| 持ち物 |

|

香典の相場

亡くなられた方へのお悔やみの気持ちを表す香典。その金額は、故人との間柄や住んでいる地域によって差があります。一般的な目安として、親族の場合は3万円から10万円、友人や知人の場合は5千円から1万円程度が考えられます。会社関係の方の場合は、役職などによっても金額が変わりますが、一般社員であれば5千円から1万円、上司や取引先の場合は1万円から3万円が相場です。

香典の金額を決める上で、包むお金は奇数にするという慣習があります。これは、偶数は割り切れる数であることから、不幸が重なることをイメージさせてしまうためです。3千円、5千円、7千円、1万円といったように、奇数の金額を用意するようにしましょう。ただし、10万円の場合は例外で、これは「弔慰金」としての意味合いが強いため、偶数でも問題ありません。

香典に入れるお金は、新札ではなく、少し使い古したお札を用意するのが望ましいです。新札は、まるでこの日のために準備していたかのように思われてしまうため、弔事の場ではふさわしくないとされています。もし新札しかない場合は、一度折り目を付けてから香典袋に入れるようにしましょう。

香典袋の表書きは、薄墨の筆ペンか毛筆を使って「御仏前」もしくは「御香典」と書きます。「御霊前」は、四十九日以前の仏教以外の宗教や神道の場合に用います。中袋には金額と住所、氏名を記入し、金額は旧字体で書くのが正式な書き方です。香典袋の裏側には、自分の住所と氏名を書き添えましょう。

| 項目 | 金額 | 説明 |

|---|---|---|

| 親族 | 3万円~10万円 | |

| 友人・知人 | 5千円~1万円 | |

| 会社関係(一般社員) | 5千円~1万円 | |

| 会社関係(上司・取引先) | 1万円~3万円 | |

| 香典の金額 | 奇数 | 偶数は割り切れる数のため、不幸が重なることを連想させるため避ける。ただし、10万円は例外。 |

| お札の種類 | 使い古したお札 | 新札は、この日のために準備していたかのように思われてしまうため、弔事の場ではふさわしくない。新札しかない場合は折り目を付けて使用。 |

| 表書き | 御仏前 御香典 御霊前 |

御霊前は四十九日以前の仏教以外の宗教や神道の場合に用いる。 |

| 中袋 | 金額、住所、氏名 | 金額は旧字体で書くのが正式。 |

| 香典袋の裏側 | 住所、氏名 |