喪主の役割と責任:葬儀を支える中心人物

葬式を知りたい

先生、喪主って、故人の一番身近な人がなるんですよね? つまり、配偶者か子供になるんですよね?

お葬式専門家

そうだね。基本的には配偶者か子供になることが多い。特に長男がなるケースが多いね。でも、必ずしも長男や配偶者が喪主になると決まっているわけではないんだよ。

葬式を知りたい

え? そうなんですか? じゃあ、どんな人が喪主になるんですか?

お葬式専門家

例えば、長男がすでに亡くなっていたり、遠方に住んでいてお墓や仏壇の管理が難しい場合などは、次男や他の親族、あるいは故人と特に親しかった人が喪主になることもあるんだよ。重要なのは、故人の後を継いで供養を続けられる人かどうか、ということだね。

喪主とは。

お葬式や法事に関する言葉である「喪主」について説明します。喪主とは、亡くなった方の後を継ぐ者として、お葬式の後も亡くなった方の供養を続ける人のことです。ふつうは、子供(特に長男)や配偶者が喪主になります。長男が家業を継がない場合は、お墓の管理や供養などを行うことができる人が喪主になります。

喪主とは

喪主とは、亡くなった方の葬儀を執り行い、霊を弔う中心となる人物のことです。葬儀の主催者として、参列してくださった方々への対応や、葬儀社の方との打ち合わせ、お坊様へのお礼など、葬儀に関する全てのことの責任を負います。

一般的には、故人に最も近い親族が喪主を務めます。配偶者や子供が選ばれることが多く、長男が喪主を務めることもよく見られます。しかし、必ずしも長男が喪主でなければならないという決まりはありません。故人の遺志や家族の状況、地域の習慣などを考えて、ふさわしい人が喪主を務めることが大切です。

喪主の役割は多岐に渡ります。葬儀の場で故人に代わって挨拶をしたり、弔いの言葉をいただいたり、香典の管理をしたりと、様々なことを行います。葬儀を取り仕切る上で、喪主は精神的にも肉体的にも大きな負担を強いられます。しかし、故人を偲び、冥福を祈る大切な役割であるため、周囲の家族や親族の支えが欠かせません。

具体的な仕事としては、葬儀社との打ち合わせで葬儀の日程や場所、形式、規模などを決定します。僧侶や神官への依頼、参列者への連絡、供物や供花の準備、会計処理なども喪主の仕事に含まれます。また、葬儀当日は、受付や会計の案内、参列者への挨拶、お焼香の案内なども行います。

喪主は故人の最期を温かく見送るための大切な役割を担っています。そのため、喪主を中心に、家族や親族が協力して葬儀を執り行うことが重要です。周囲の人々は、喪主の負担を少しでも軽くするために、積極的に協力し、支えていくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 喪主の定義 | 葬儀を執り行い、霊を弔う中心人物 |

| 喪主の役割 | 葬儀に関する全てのことの責任を負う。 – 参列者対応 – 葬儀社との打ち合わせ – 僧侶へのお礼 – 故人に代わって挨拶 – 弔いの言葉を受ける – 香典の管理 – 葬儀社との打ち合わせ(日程、場所、形式、規模の決定) – 僧侶・神官への依頼 – 参列者への連絡 – 供物、供花の準備 – 会計処理 – 受付、会計の案内 – 参列者への挨拶 – お焼香の案内 |

| 喪主の選定 | 一般的には故人に最も近い親族(配偶者、子供、長男など)。 故人の遺志、家族の状況、地域の習慣を考慮 |

| 喪主の負担 | 精神的、肉体的にも大きな負担 |

| 周囲の役割 | 喪主の負担軽減のため、積極的に協力、支援 |

喪主の選定方法

葬儀を取り仕切る喪主は、故人の遺志や家族の状況、地域ごとのしきたりなどをよく考えて決められます。一般的には、故人と血縁の深い配偶者や子供が喪主となることが多く見られます。しかし、配偶者が高齢である場合や、子供がまだ幼い場合には、他の親族が喪主を務めるケースも少なくありません。また、故人が生前に喪主を誰にするか指名していた場合には、その人が喪主を務めるのが一般的です。

もしも故人の考えが分からない場合には、家族で話し合い、皆が納得できる人を選ぶことが大切です。喪主は葬儀の責任者として、様々な決定や対応をしなければならないため、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかります。葬儀の規模や形式、参列者への対応、お布施の金額など、決めなければならないことがたくさんあります。受付や会計、お香典の管理など、細々とした作業も喪主の仕事です。無事に葬儀を終えるまで、気が休まる暇がないほど忙しい日々が続きます。

そのため、喪主の負担を軽くするために、副喪主を立てる場合もあります。副喪主は喪主を支え、葬儀の準備や進行を補佐する役割を担います。例えば、葬儀社との打ち合わせに同席したり、参列者への対応を手伝ったり、喪主が対応できない部分を補います。喪主と副喪主が協力して、故人の葬儀を滞りなく行うことが大切です。副喪主がいることで、喪主は精神的な支えを得られ、葬儀に集中することができます。また、地域によっては、喪主とは別に施主を立てる場合もあります。施主は葬儀の費用を負担する人のことで、通常は喪主と同じ人が務めますが、親族などが施主となるケースもあります。

故人の最期の儀式である葬儀を、故人の遺志を尊重しながら、滞りなく執り行うために、喪主、副喪主、そして家族全員で協力することが大切です。

| 役割 | 説明 | 選定基準 | その他 |

|---|---|---|---|

| 喪主 | 葬儀の責任者。様々な決定や対応を行う。 |

|

精神的にも肉体的にも大きな負担がかかるため、副喪主を立てる場合もある。 |

| 副喪主 | 喪主を支え、葬儀の準備や進行を補佐する。 | – | 喪主の負担を軽減し、葬儀に集中できるようサポートする。 |

| 施主 | 葬儀の費用を負担する。 | – | 通常は喪主と同じ人が務めるが、親族などが務めるケースもある。地域によっては存在しない場合もある。 |

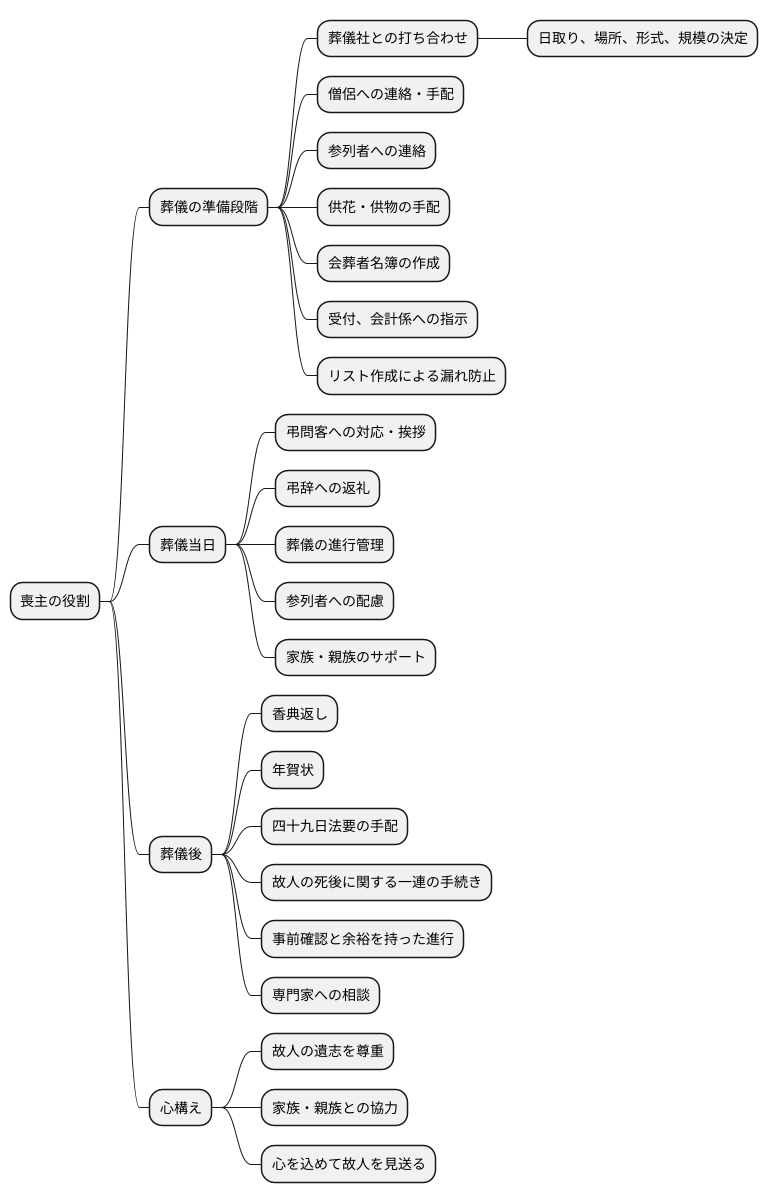

喪主の主な役割

葬儀は、故人の冥福を祈り、別れを告げる大切な儀式です。その葬儀の中心となるのが喪主であり、葬儀全体を執り行う責任者として、様々な役割を担います。

まず、葬儀の準備段階では、葬儀社と綿密な打ち合わせを行い、葬儀の日取りや場所、形式、規模などを決定します。故人の生前の希望や家族の意向を尊重し、予算も考慮しながら、最適な形を選びます。僧侶への連絡や手配、参列者への連絡、供花や供物の手配なども喪主の大切な仕事です。会葬者名簿の作成や、受付、会計係への指示なども行います。 限られた時間の中で多くのことを行う必要があるため、リストを作成するなどして、漏れがないように進めることが大切です。

葬儀当日は、喪主として弔問客への対応や挨拶、弔辞への返礼など、様々な業務を行います。葬儀の進行を見守りながら、参列者への配慮を忘れず、滞りなく式が進むよう努めます。肉体的にも精神的にも大きな負担がかかるため、家族や親族のサポートが不可欠です。

葬儀後も喪主の役割は続きます。香典返しや年賀状、四十九日法要の手配など、故人の死後に関する一連の手続きも喪主が中心となって行います。これらの手続きは複雑で時間もかかるため、事前に手順を確認し、余裕を持って進めることが大切です。また、必要に応じて、行政書士や司法書士などの専門家へ相談することも良いでしょう。

このように喪主の役割は多岐に渡り、大きな責任を伴います。故人の遺志を尊重し、家族や親族と協力しながら、心を込めて故人を見送ることが、喪主の最も大切な役割と言えるでしょう。

葬儀後の手続き

葬儀が終わり、深い悲しみの最中ではありますが、故人を偲びつつ、いくつかの大切な手続きを進めていく必要があります。葬儀後には、香典返し、年賀状の対応、四十九日法要など、様々な手続きが控えています。一つずつ丁寧に確認し、滞りなく進めていきましょう。

まず、香典返しについてです。これは、葬儀に参列し、お香典をいただいた方々へ、感謝の気持ちを表す大切な慣習です。いただいたお香典の金額を考慮し、金額に見合った品物や金品をお返しするのが一般的です。カタログギフトなども選ばれることが多くなっています。地域や慣習によって異なる場合もありますので、迷った場合は葬儀社などに相談すると良いでしょう。

次に、年賀状の対応です。喪中であることを知らせるために、喪中はがきを11月末までに投函するのが一般的です。喪中はがきには、故人の名前、亡くなった日、喪主の名前を記載します。近しい間柄の方には、個別に連絡を取り、状況を伝えることも大切です。

そして、四十九日法要です。これは、故人の死後四十九日目に行われる仏教の重要な法要です。この四十九日を境に、喪明けとなることが一般的です。法要には僧侶を招き、読経してもらいます。また、参列者へのお礼として、会食の席を設ける場合もあります。四十九日法要は、地域や宗派によって異なる場合があるので、事前に菩提寺などに相談し、適切な対応を行いましょう。

その他にも、故人の遺品整理や相続手続きなど、時間と手間のかかる手続きも必要です。遺品整理は、故人の思い出が詰まった品々を整理する、精神的にも負担のかかる作業です。無理をせず、時間をかけて行いましょう。相続手続きは、遺産の分配など、複雑な手続きを伴う場合もあります。必要に応じて、専門家である弁護士や税理士などに相談することも検討しましょう。

これらの手続きは、喪主を中心に、遺族が協力して進めていくことが大切です。一人で抱え込まず、周りの人に助けを求めながら、一つずつ丁寧に進めていきましょう。

| 手続き | 概要 | 時期 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 香典返し | 葬儀に参列し、お香典をいただいた方々へ感謝の気持ちを表す返礼 | 葬儀後 | 金額に見合った品物や金品。地域や慣習によって異なる場合も。 |

| 喪中はがき | 喪中であることを知らせる挨拶状 | 11月末まで | 故人の名前、亡くなった日、喪主の名前を記載。 |

| 四十九日法要 | 故人の死後四十九日目に行われる仏教の重要な法要 | 死後49日目 | 喪明けとなることが多い。地域や宗派によって異なる。 |

| 遺品整理 | 故人の思い出が詰まった品々を整理 | – | 精神的にも負担のかかる作業。無理をせず時間をかけて行う。 |

| 相続手続き | 遺産の分配など | – | 複雑な手続きを伴う場合も。専門家への相談も検討。 |

まとめ

葬儀を取り仕切り、故人の霊を弔う中心となるのが喪主です。葬儀の主催者として、参列してくださった方々への対応や葬儀社の方との打ち合わせ、お坊様へのお礼など、葬儀に関わる全てのことの責任を負います。喪主は、一般的には故人に最も近い親族が務めます。配偶者や子供が選ばれることが多いですが、故人の遺言や家族の状況、地域の習慣などを考慮し、ふさわしい人が喪主を務めることが大切です。

喪主の役割は多岐に渡ります。葬儀の準備から式の実施、その後の手続きまで、多くの責任を伴います。葬儀前は、葬儀社と打ち合わせ、葬儀の日程や場所、形式、規模などを決定します。参列者への連絡や、お坊様との打ち合わせも重要な仕事です。葬儀当日は、参列者への挨拶や、お坊様へのお礼、会計の確認など、慌ただしく多くの業務を行います。葬儀後も、香典返しや、四十九日法要の準備、役所への手続きなど、様々な手続きが必要です。精神的にも肉体的にも負担の大きな役割ですが、故人を偲び、冥福を祈る大切な役割です。

そのため、周りの家族や親族の支えが欠かせません。喪主の負担を少しでも軽くするために、積極的に協力することが大切です。例えば、葬儀の準備を手伝ったり、参列者への対応を分担したり、喪主の相談相手になったりすることで、喪主を支えることができます。故人の最期を温かく見送るために、喪主を中心に、家族や親族が協力して葬儀を執り行うことが重要です。みんなで力を合わせ、故人の霊を弔い、安らかな眠りを祈りましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 喪主の役割 | 葬儀を取り仕切り、故人の霊を弔う中心となる。葬儀の主催者として、参列者対応、葬儀社との打ち合わせ、僧侶へのお礼など、葬儀に関わる全責任を負う。 |

| 喪主の選定 | 一般的には故人に最も近い親族(配偶者や子供が多い)が務める。故人の遺言、家族の状況、地域の習慣などを考慮し、ふさわしい人が務める。 |

| 喪主の仕事内容 | 葬儀の準備から式の実施、その後の手続きまで多岐に渡る。

|

| 周囲の協力 | 喪主の役割は精神的にも肉体的にも負担が大きいため、家族や親族の支えが不可欠。葬儀の準備、参列者対応、相談相手など、積極的に協力することで喪主を支える。 |