相続財産管理人の役割:故人の遺産を適切に管理する

葬式を知りたい

先生、相続財産管理人って、どんな人のことを言うんですか?

お葬式専門家

いい質問だね。相続財産管理人は、亡くなった方に相続人がいない場合に、その方の財産を管理する人のことだよ。例えば、身寄りがない方が亡くなった時などに必要になるんだ。

葬式を知りたい

つまり、誰も財産を受け継ぐ人がいない時に、代わりに管理してくれる人ってことですね。でも、最終的には国のものになるんですよね?

お葬式専門家

その通り。相続人がいない財産は最終的には国庫に帰属するんだけど、その手続きをする人がいないと、そのままでは国にならない。そこで、相続財産管理人が、財産の管理や支払いなどを整理して、最終的に国庫に納める役割を担うんだ。

相続財産管理人とは。

お葬式やお坊さんにお経をあげてもらう法事などに関係する言葉で「相続財産管理人」というものがあります。これは、亡くなった方に財産を相続する人が誰もいない場合に、その方の残した財産を管理する人のことです。相続する人がいないと、最終的にはその財産は国のお金になります。しかし、財産が残っているのに、誰もその手続きをする人がいないからといって、すぐに国のものになるわけではありません。このような時に必要となるのが、相続財産管理人です。この人は、財産の管理や、もし支払わなければならないものがあれば、その財産から支払いを行い、最終的に国のお金にするという役割を担います。

相続財産管理人の必要性

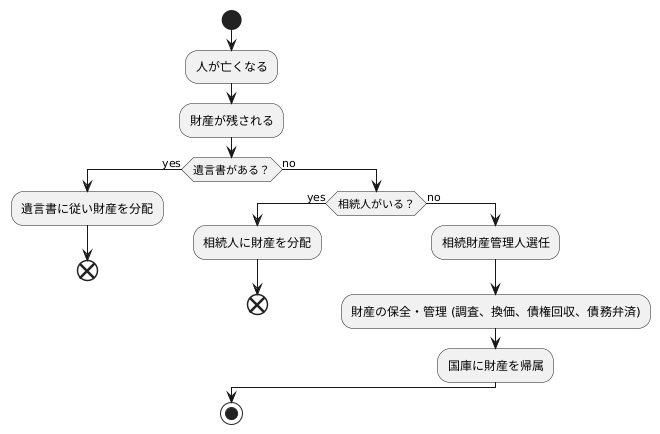

人が亡くなり、この世を去った後、その方の所有していた財産は通常、遺言書があればその内容に従い、なければ民法で定められた相続人に引き継がれます。しかし、相続する人が誰もいない場合や、相続人が全員相続を放棄した場合、残された財産はどうなるのでしょうか。このような時に必要となるのが、相続財産管理人です。

相続財産管理人は、家庭裁判所によって選任される、いわば故人の財産の代理人のような存在です。相続人がいない、あるいは相続を放棄したために誰も財産を引き継がない場合、放置された財産は適切に管理されず、建物や土地であれば劣化し、預貯金であれば利子が生かされません。また、故人の債権や債務についても、処理する人がいなければ、思わぬ紛争に発展する可能性も出てきます。相続財産管理人は、このような事態を防ぎ、故人の財産を適切に保全・管理する重要な役割を担っています。

具体的には、相続財産管理人は、故人の財産の調査、換価、債権の回収、債務の弁済などを行います。そして、すべての財産を整理した後は、国に財産を引き渡す手続きを行います。つまり、相続財産管理人は、誰にも相続されない財産を最終的に国庫に帰属させるという、いわば橋渡しのような役割を果たしていると言えるでしょう。相続財産管理人の存在は、故人の財産が適切に処理されることを保証し、社会秩序を守る上でも重要な役割を果たしているのです。

相続財産管理人の選任

身筋のない方が亡くなられた場合、その方の残された財産を適切に管理し、処理するために、家庭裁判所によって相続財産管理人が選ばれます。この相続財産管理人は、法律に則り、故人の財産を調査、管理、そして分配または国庫への帰属といった手続きを行う重要な役割を担います。

相続財産管理人には、通常、弁護士や司法書士といった法律の専門家が選ばれることがほとんどです。これは、財産の管理には専門的な知識や経験が必要とされるためです。例えば、不動産の登記変更や金融機関とのやり取り、税金の手続きなど、複雑な法律手続きを理解し、適切に対応しなければなりません。また、故人の債務の支払いも相続財産管理人の重要な仕事です。債権者への対応や、財産を売却して債務を弁済するなど、専門的な判断が必要となる場面が多くあります。

家庭裁判所は、相続財産管理人の候補者の中から、最も適切な人物を選任します。選任された相続財産管理人は、裁判所からの指示に従い、故人の財産の調査から始めます。預貯金、不動産、株券、貴金属など、あらゆる財産を特定し、その価値を評価します。そして、これらの財産を適切に管理し、保全する責任を負います。

また、相続財産管理人は、裁判所に対して定期的に報告する義務があります。報告の内容には、財産の目録、管理状況、債務の支払い状況などが含まれます。これにより、財産の管理が適正に行われているか、不正がないかなどを裁判所が監視し、故人の財産が適切に処理されるように監督します。このように、相続財産管理人は、複雑な手続きを透明性を持って行う必要があり、法律の専門家が選任される意義は非常に大きいと言えるでしょう。

| 誰が | 何を | なぜ | どのように |

|---|---|---|---|

| 家庭裁判所 | 相続財産管理人を選任 | 身筋のない方が亡くなった場合、残された財産を適切に管理・処理するため | 候補者の中から最も適切な人物を選任 |

| 相続財産管理人(弁護士・司法書士など) | 故人の財産の調査、管理、分配または国庫帰属手続き、債務処理、裁判所への定期報告 | 専門的な知識や経験が必要とされるため。不動産登記変更、金融機関とのやり取り、税金の手続き、債権者対応など | 財産目録作成、財産管理、債務弁済、定期報告(財産目録、管理状況、債務支払い状況など) |

| 家庭裁判所 | 相続財産管理人の監督 | 財産の管理が適正に行われているか、不正がないかなどを監視するため | 定期報告を受け、財産の適切な処理を監督 |

相続財産管理人の職務

相続財産管理人は、亡くなった方の財産を適切に管理し、処理するために裁判所によって選任される重要な役割を担います。その職務は多岐に渡り、専門的な知識と経験が必要です。まず、亡くなった方の財産を調査し、その全体像を把握します。具体的には、預貯金口座の残高確認、不動産の有無や所在地、株券や貴金属といった動産、その他あらゆる財産の有無や価値を調査します。これらの調査結果を元に、財産目録を作成します。この目録は、相続人の確定や相続財産の分割協議に不可欠な資料となります。

次に、調査した財産を適切に保全することが求められます。例えば、不動産であれば、適切な維持管理を行い、建物の劣化や損傷を防ぎます。また、預貯金は解約して安全な方法で保管するなど、財産の価値を維持するための措置を講じます。

さらに、亡くなった方に借金などの債務がある場合は、調査した財産の中から債務の弁済を行います。債権者からの請求に対応し、適切な手続きで弁済を進めます。相続人が存在する場合には、相続人への分配も重要な職務となります。相続人の調査、相続関係の確認を行い、相続財産の分配方法について、相続人と協議を行います。場合によっては、裁判所の手続きが必要となることもあります。

相続人がいない場合、最終的には国庫に財産が帰属する手続きを行います。このように、相続財産管理人は、亡くなった方の財産を適切に管理、処理することで、相続人や債権者、そして国庫の利益を守る重要な役割を担っています。

| 相続財産管理人の職務 | 詳細 |

|---|---|

| 財産調査 | 預貯金口座の残高確認、不動産の有無や所在地、株券や貴金属といった動産、その他あらゆる財産の有無や価値を調査し、財産目録を作成。 |

| 財産保全 | 不動産の維持管理、預貯金の解約と安全な保管など、財産の価値を維持するための措置。 |

| 債務弁済 | 亡くなった方の借金などの債務を、調査した財産の中から弁済。債権者からの請求に対応し、適切な手続きで弁済を進める。 |

| 相続人への分配 | 相続人の調査、相続関係の確認を行い、相続財産の分配方法について相続人と協議。場合によっては裁判所の手続きが必要。 |

| 相続人がいない場合の国庫帰属手続き | 相続人がいない場合、国庫に財産が帰属する手続きを行う。 |

国庫への帰属

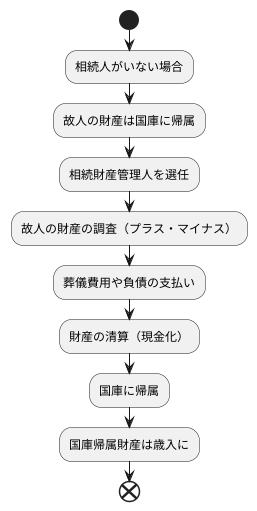

相続人がいない場合、故人の残した財産は最終的に国庫に帰属します。これは、民法で定められた相続の最終的な手続きです。故人の財産を適切に管理し、最終的に国に引き継ぐ役割を担うのが、家庭裁判所が選任する相続財産管理人です。

相続財産管理人は、まず故人の財産の調査から始めます。預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も全て正確に把握する必要があります。そして、この財産の中から葬儀費用や負債の支払いを行います。債権者に対しては、期限までに請求をしてもらうよう公告を出すなどして、漏れなく対応することが重要です。

これらの手続きを終え、残った財産を清算します。例えば、不動産を売却したり、株式を換金したりして、現金化します。そして、この現金が最終的に国庫に帰属するのです。

国庫に帰属するまでには、家庭裁判所への報告や手続きなど、様々な事務処理が必要となります。相続財産管理人は、これらの手続きを全て責任を持って行う必要があり、専門的な知識が求められます。そのため、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多いです。

国庫に帰属した財産は、国の歳入となり、様々な公共事業や社会福祉のために使われます。この制度によって、誰にも相続されない財産が有効活用され、社会全体に還元される仕組みが構築されています。また、手続きの透明性と公正性を確保するため、法律に基づいて厳格な管理が行われています。

費用と報酬

人が亡くなると、残された財産を適切に管理し、相続手続きを進める必要があります。もしも、相続人がいない場合や、相続人間で遺産分割の協議がまとまらない場合などは、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が、これらの業務を引き受けます。この相続財産管理人には、その労力に見合った報酬が支払われます。

この報酬は、故人が残した財産から支払われます。ですから、相続財産管理人の報酬のために、相続人が自分の財産から支払う必要はありません。報酬の額は、財産の総額や管理の複雑さ、必要な作業量などを総合的に考慮して、家庭裁判所が決定します。例えば、財産が不動産や株式など多岐にわたり、管理が複雑な場合は、単純な現金のみの場合よりも報酬額が高くなることがあります。また、相続人の調査や遺産分割協議の仲介など、多くの手間がかかる場合も、報酬額は高くなるでしょう。

相続財産管理人が職務を遂行するにあたって必要となる費用も、故人の財産から支払われます。これは、財産管理費用と呼ばれ、具体的には、財産の調査にかかる費用や、財産を適切に維持するための保全費用、そして、様々な法律手続きに必要な費用などが含まれます。例えば、不動産の評価を専門家に依頼したり、預貯金の残高を確認するために金融機関に問い合わせたりする費用、建物の修繕費用、裁判所への手数料などがこれにあたります。

相続財産管理人は、これらの費用を適切に管理し、どのように使ったかを裁判所に報告する義務があります。これは、財産の管理運営が適正に行われているかを確認するためです。また、費用の使途を明らかにすることで、相続人や関係者に対して、透明性の高い運用を保証することにも繋がります。このように、費用と報酬の透明性を確保することは、相続財産管理制度全体の信頼性を高める上で非常に重要です。報酬額についても、法律や規則に基づいて適切な範囲に定められており、過剰な報酬が支払われることはありませんので、ご安心ください。

| 項目 | 内容 | 支払元 |

|---|---|---|

| 相続財産管理人の報酬 | 相続財産の管理業務に対する報酬。財産の総額、管理の複雑さ、作業量等を考慮して家庭裁判所が決定 | 故人の財産 |

| 財産管理費用 | 財産管理に必要な費用(財産調査費用、財産保全費用、法律手続き費用など) | 故人の財産 |

| 報告義務 | 相続財産管理人は、費用と報酬の使途を裁判所に報告する義務がある | – |