故人を偲ぶ、法要の意義と詳細

葬式を知りたい

先生、法事と法要の違いがよくわからないです。どちらも故人のために行うものでしょう?

お葬式専門家

そうね、どちらも故人のために行うものだけど、少し違うのよ。お坊さんにお経を読んでもらうのが『法要』で、それに親族が集まって食事をするのが『法事』と考えていいわ。

葬式を知りたい

じゃあ、お経を読んでもらって、その後にみんなでご飯を食べるのは『法事』ってことですか?

お葬式専門家

その通り!お経を読んで供養する『法要』と、会食を含めた全体の行事を『法事』と呼ぶことが多いのよ。だから、広い意味では『法事』の中に『法要』が含まれていると言えるわね。

法要とは。

お葬式やお坊さんにお経をあげてもらう行事など、亡くなった人のために行う仏教の儀式について説明します。これらの儀式はまとめて「法事法要」と呼ばれています。お坊さんにお経をあげてもらう儀式だけを「法要」と言い、それに食事会が加わると「法事」と言います。どちらも、残された家族が亡くなった人の幸せを願い、あの世での幸福を願うために行う大切な儀式です。この儀式を行うことで、亡くなった人はあの世で幸せに暮らせると考えられています。

法要とは何か

法要とは、仏教の教えに基づき、亡くなった方の霊を慰め、あの世での幸せを祈る儀式のことです。お坊さんにお経を唱えていただき、故人の霊があの世で迷うことなく、穏やかに過ごせるように祈りを捧げます。この祈りの場を通じて、遺族は悲しみを癒やし、前向きに生きていく力を得るとされています。

法要は、一般的に故人の死後、特定の時期に行われます。特に重要なのは、死後七日ごとに営まれる初七日から四十九日までの七回忌です。中でも四十九日は、故人の魂がこの世からあの世へと旅立つとされる重要な節目であり、盛大に法要を営むことが一般的です。また、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌など、節目ごとに法要を営み、故人の冥福を祈り続けます。近年では、簡略化して行うことも多く、それぞれの家庭の事情に合わせて営まれています。

法要は、親族や故人と親しかった人々が集まり、故人を偲ぶ大切な場でもあります。共に故人の思い出を語り合い、在りし日を懐かしむことで、故人の存在の大きさを改めて感じ、感謝の気持ちを表す機会となります。また、参列者同士の繋がりを深め、互いに支え合う場ともなります。

法要は、単なる儀式ではなく、故人を偲び、遺族が心の平安を得るための大切な機会です。それぞれの家庭の考え方や地域によって、法要の形式や内容に違いはありますが、故人の冥福を祈る気持ちは共通しています。法要を通じて、故人の霊を慰め、遺された人々が前向きに生きていく力となるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法要とは | 仏教の教えに基づき、亡くなった方の霊を慰め、あの世での幸せを祈る儀式。お坊さんにお経を唱えてもらい、故人の霊があの世で迷うことなく穏やかに過ごせるように祈りを捧げる。遺族は悲しみを癒やし、前向きに生きていく力を得る。 |

| 法要の時期 | 死後、特定の時期に行われる。特に重要なのは、死後七日ごとに営まれる初七日から四十九日までの七回忌。四十九日は、故人の魂がこの世からあの世へと旅立つとされる重要な節目。一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌など、節目ごとに営む。近年では簡略化して行うことも多い。 |

| 法要の意義 | 親族や故人と親しかった人々が集まり、故人を偲ぶ大切な場。故人の思い出を語り合い、在りし日を懐かしむことで、故人の存在の大きさを改めて感じ、感謝の気持ちを表す機会。参列者同士の繋がりを深め、互いに支え合う場ともなる。故人を偲び、遺族が心の平安を得るための大切な機会。 |

法要の種類と時期

人は亡くなると、あの世へ旅立つまでの間、遺された家族や親族によって様々な追善供養が行われます。これを法要と言います。法要は、故人の冥福を祈り、あの世での幸せを願う大切な儀式です。一般的には、亡くなった日を一日目として七日ごとに、初七日、二七日、三七日、四七日、五七日、六七日、そして七七日、つまり四十九日法要を行います。この四十九日は、故人の霊がこの世から旅立ち、あの世へと向かう重要な節目とされています。

四十九日を過ぎると、一年目の節目である一周忌を迎えます。一周忌は、故人が亡くなってから初めて迎える年回忌であり、親族一同が集まり、故人を偲び、生前の思い出を語り合い、感謝の気持ちを表す大切な機会です。その後も、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、五十回忌と、年数が経つにつれて間隔が長くなりながら法要は営まれます。五十回忌を過ぎると、百回忌へと続きますが、近年では五十回忌までで弔い上げとする場合も増えています。

これらの法要の日程や儀式の内容は、地域や宗派、更には家ごとの習慣によって異なる場合があります。例えば、三十三回忌は西日本を中心に行われることが多く、東日本の一部地域では行わない場合もあります。また、同じ宗派でも、地域によって読経の内容や供物の種類が異なる場合もあります。そのため、法要を行う際は、菩提寺や親族、地域の長老などに相談し、適切な方法で行うことが大切です。故人の霊を弔い、冥福を祈る気持ちは共通ですが、具体的なやり方には様々な違いがあることを理解しておきましょう。

| 法要 | 期間 | 備考 |

|---|---|---|

| 初七日 | 亡くなった日から7日目 | |

| 二七日 | 亡くなった日から14日目 | |

| 三七日 | 亡くなった日から21日目 | |

| 四七日 | 亡くなった日から28日目 | |

| 五七日 | 亡くなった日から35日目 | |

| 六七日 | 亡くなった日から42日目 | |

| 七七日(四十九日) | 亡くなった日から49日目 | 故人の霊がこの世から旅立ち、あの世へと向かう重要な節目 |

| 一周忌 | 亡くなった日から1年後 | 故人が亡くなってから初めて迎える年回忌 |

| 三回忌 | 亡くなった日から2年後 | |

| 七回忌 | 亡くなった日から6年後 | |

| 十三回忌 | 亡くなった日から12年後 | |

| 十七回忌 | 亡くなった日から16年後 | |

| 二十三回忌 | 亡くなった日から22年後 | |

| 二十七回忌 | 亡くなった日から26年後 | |

| 三十三回忌 | 亡くなった日から32年後 | 西日本を中心に行われることが多い |

| 五十回忌 | 亡くなった日から49年後 | 近年では弔い上げとする場合も増えている |

| 百回忌 | 亡くなった日から99年後 |

法要の準備と流れ

法要は、故人の霊を弔い、冥福を祈る大切な儀式です。滞りなく執り行うためには、綿密な準備が欠かせません。まずは、菩提寺に連絡を取り、僧侶と相談の上、日程を決めましょう。日取りが決まったら、法要を行う場所を確保します。自宅で行う場合は、掃除や座布団の準備などを整え、寺院や斎場を利用する場合は、予約手続きを行いましょう。参列者の人数を把握し、招待状を発送します。招待状には、日時、場所、服装などの必要事項を明記し、出欠の確認も忘れずに行いましょう。

次に、お供え物や返礼品の手配を行います。お供え物は、故人の好物や季節の果物、お菓子などを用意します。近年では、カタログギフトを利用するケースも増えています。返礼品は、参列者へ感謝の気持ちを込めて贈るものです。お供え物や返礼品は、宗派によって異なる場合もあるため、菩提寺に相談するのが良いでしょう。また、当日の流れや焼香の作法なども確認しておきましょう。僧侶へのお布施も忘れずに準備します。お布施の金額は、地域や寺院によって相場が異なるため、事前に確認しておきましょう。

当日は、参列者は喪服や地味な平服で、故人に敬意を表して参列します。法要が始まると、僧侶による読経が始まり、焼香を行います。焼香の作法は宗派によって異なるため、事前に確認しておいた作法に従って行います。読経の後には、僧侶による法話が行われることもあります。法要が終わると、会食の席を設ける場合もあります。会食は、故人を偲び、生前の思い出を語り合う大切な時間です。参列者同士の交流を深める場としても役立ちます。

法要は、故人の冥福を祈るとともに、遺族や親族、友人たちが集まり、故人を偲ぶ大切な機会です。事前の準備をしっかりと行い、心を込めて故人を弔いましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日程決定 | 菩提寺に連絡、僧侶と相談の上決定 |

| 場所確保 | 自宅 or 寺院/斎場(予約手続き) |

| 参列者への連絡 | 人数把握、招待状発送(日時、場所、服装など明記)、出欠確認 |

| お供え物/返礼品 | 故人の好物、季節の果物、お菓子など。カタログギフトも可。宗派による違いは菩提寺に要相談 |

| お布施 | 金額の相場は地域/寺院により異なるため要確認 |

| 当日の服装 | 喪服または地味な平服 |

| 法要の流れ | 読経、焼香(作法は宗派により異なる)、法話(場合により)、会食(場合により) |

| 会食 | 故人を偲び、思い出を語り合う場 |

法事との違い

葬儀は、亡くなった方を弔うための儀式全体を指します。お通夜、告別式、火葬などが含まれ、故人とのお別れを告げる大切な儀式です。一方、法事は、故人の冥福を祈り、追善供養をする仏教儀式です。一般的には、四十九日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌など、特定の周期で行われます。

法事の中心となるのは法要です。法要では、僧侶が読経を行います。この読経は、お経と呼ばれる経典を僧侶が声に出して読むことで、故人の霊を慰め、成仏を祈るという意味があります。読経以外にも、焼香や法話なども行われ、これら全てを含めて法要と呼びます。焼香は、香を焚いて故人に供えることで、敬意と感謝の気持ちを表す行為です。法話では、僧侶が仏教の教えを説き、故人の死を悼み、参列者の心を慰める役割を果たします。

法事と法要は、合わせて行われることが多いですが、必ずしもセットではありません。法要のみを行う場合もある一方、法要の後には、参列者で会食を行うことが一般的です。この会食のことを法事と呼びます。法事では、故人の好きだった料理が振る舞われることもあり、参列者同士が故人を偲び、思い出を語り合う場となります。故人の在りし日を懐かしみ、共に過ごした時間を振り返ることで、故人の冥福を祈る大切な時間となります。

このように、葬儀は故人とのお別れを告げる儀式であり、法事は故人の冥福を祈るための儀式です。どちらも、故人を弔う大切な儀式ですが、その意味合いと行われる時期、内容が異なります。

| 儀式 | 目的 | 内容 | 時期 |

|---|---|---|---|

| 葬儀 | 故人との別れを告げる | お通夜、告別式、火葬など | 死後すぐ |

| 法事(法要を含む) | 故人の冥福を祈り、追善供養をする | 読経(故人の霊を慰め、成仏を祈る)、焼香(敬意と感謝を表す)、法話(故人の死を悼み、参列者の心を慰める)、会食(故人を偲び、思い出を語り合う) | 四十九日、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌など |

| 法要(法事から会食を除く) | 故人の冥福を祈る | 読経、焼香、法話 | 特定の周期 |

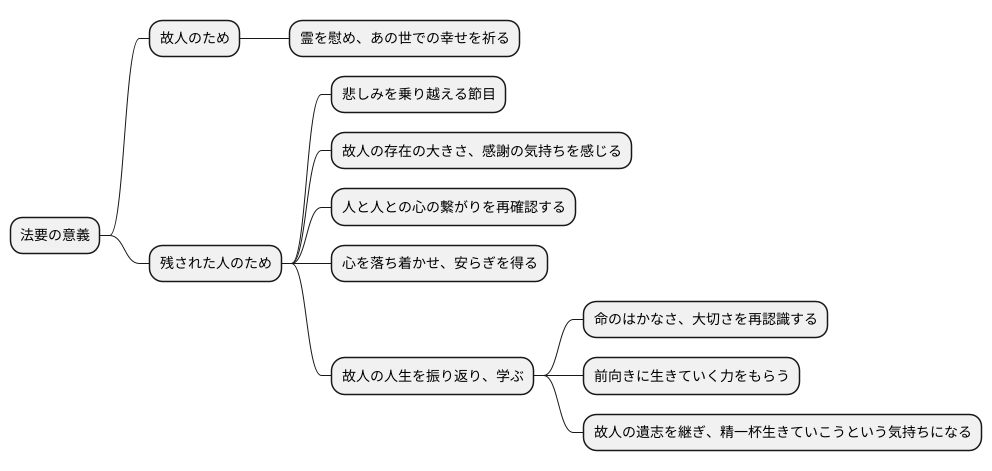

法要の意義

法要は、ただ儀式を行うためだけのものではありません。故人の霊を慰め、あの世での幸せを祈るという意味はもちろんですが、残された家族にとっては、大切な人を亡くしたという現実を受け止め、深い悲しみを乗り越えていくための大切な節目でもあります。

法要では、故人の好きだったものをお供えしたり、生前の思い出を語り合ったりすることで、共に過ごした日々を懐かしく振り返ります。そうすることで、故人がいかに大きな存在であったかを改めて感じ、感謝の気持ちで胸がいっぱいになるでしょう。また、親族や故人と親しかった人たちが集まることで、お互いを支え合い、人と人との心の繋がりを改めて強く感じる良い機会となります。

法要は、故人のためだけに行うものではありません。残された人たちが、静かに心を落ち着かせ、安らぎを得るためにも大切な儀式なのです。

さらに、法要では故人の歩んできた人生を振り返り、その生き方から学ぶこともあります。命のはかなさ、命の大切さを改めて深く心に刻み、前向きに生きていく力をもらえるのです。そして、故人の遺志を継ぎ、自分たちも精一杯生きていこうという気持ちになるでしょう。このように、法要には、私たちがより良く生きていくための様々な意味が込められているのです。