北枕の由来と意味

葬式を知りたい

先生、「北枕」ってよく聞きますが、どういう意味ですか? なぜ北向きに寝かせるのですか?

お葬式専門家

良い質問だね。北枕とは、亡くなった方の頭を北に向けて寝かせることをいうんだよ。これは、お釈迦様が亡くなった時、頭を北に向けて西を向いて寝ていたという言い伝えに由来しているんだ。

葬式を知りたい

へえ、お釈迦様と関係があるんですね。でも、どうして北向きなんでしょうか?何か特別な意味があるんですか?

お葬式専門家

諸説あるけれど、北は仏教で重要な方角と考えられていること、また北極星が常に北にあることから、永遠の安寧を願う意味が込められているという説が有力だよ。日本では、北枕にすることで故人の霊が迷わずあの世に行けるとも考えられていたんだ。

北枕とは。

お葬式やお法事などでよく聞く「北枕」という言葉について説明します。北枕とは、亡くなった方の頭を北に向けて寝かせることです。これは、お釈迦様が亡くなった時(涅槃といいます)、頭を北に向けて西を向いていらっしゃったという言い伝えに倣っているためです。

はじめに

人が亡くなると、様々な儀式を行います。その中には、古くから伝わる慣習が多くあります。中でも「北枕」は、広く知られているものの、その理由や意味を詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。今回は、北枕の由来や意味、そして現代における北枕の捉えられ方について、詳しくお話しします。

北枕とは、亡くなった方の頭を北に向けて寝かせることを指します。この慣習の起源は、古代インドのバラモン教や仏教の教えにあると言われています。釈迦が入滅した際、頭を北に向けて西向きに寝ていたという言い伝えから、北枕の風習が広まったとされています。また、北極星を神聖なものと崇める北極星信仰や、中国の風水における北の方角を尊ぶ思想も、北枕の慣習に影響を与えたと考えられています。日本では、北枕は亡くなった方を仏様に近づけるという意味を持ち、故人の冥福を祈る大切な儀式の一つとして受け継がれてきました。

しかし、現代の住宅事情では、北側の部屋が必ずしも寝室として使われているとは限りません。そのため、必ず北枕にしなければならないという決まりはありません。故人の状況や家の間取りに合わせて、無理のない範囲で対応することが大切です。また、病院で亡くなった場合など、そもそも北枕にすることが難しい場合もあります。このような場合、東枕にすることもあります。東は太陽が昇る方角であり、再生や復活を象徴することから、新たな世界への旅立ちを意味するとも考えられています。

葬儀の慣習は、時代や地域によって変化することがあります。大切なのは、故人を偲び、冥福を祈る気持ちです。形式にとらわれ過ぎず、それぞれの状況に合わせて、故人を見送ることが重要と言えるでしょう。北枕の由来や意味を知ることで、葬儀における慣習への理解を深め、より心を込めたお見送りをすることができるのではないでしょうか。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 北枕とは | 亡くなった方の頭を北に向けて寝かせること |

| 由来 | 古代インドのバラモン教や仏教の教え、釈迦の入滅時の寝方、北極星信仰、中国の風水の影響 |

| 日本の意味 | 亡くなった方を仏様に近づける、故人の冥福を祈る |

| 現代の北枕 | 必ずしも北枕にしなければならないという決まりはない、故人の状況や家の間取りに合わせて対応 |

| 東枕 | 北枕が難しい場合の代替、太陽が昇る方角で再生や復活を象徴、新たな世界への旅立ちを意味する |

| 大切なこと | 故人を偲び、冥福を祈る気持ち、形式にとらわれ過ぎず、それぞれの状況に合わせて故人を見送る |

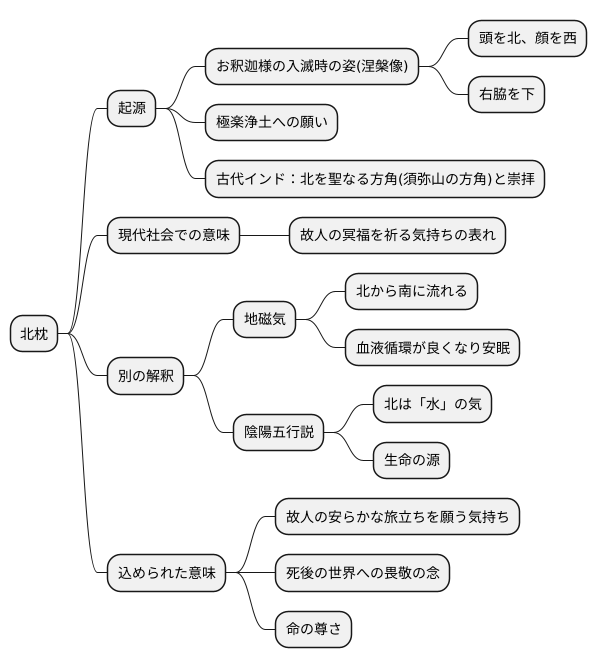

北枕の起源

日本では、亡くなった方を寝台に安置する際、頭を北に向けて寝かせる「北枕」という慣習があります。この北枕の起源は、仏教の開祖であるお釈迦様の入滅時の姿に由来すると言われています。お釈迦様は頭を北、顔を西に向けて、右脇を下にして涅槃に入られました。この姿は「涅槃像」と呼ばれ、広く知られています。

人々はこのお釈迦様の入滅時の姿にならい、故人を同じように北枕に安置することで、極楽浄土へ旅立つことができるようにと願いを込めました。また、古代インドにおいては、北は聖なる方角、須弥山の方角として尊ばれていました。このことも北枕の慣習が根付く一因となったと考えられています。現代社会においても、北枕は故人の冥福を祈る気持ちの表れとして、大切に受け継がれています。

一方で、北枕には別の解釈も存在します。例えば、北半球では地磁気が北から南に流れているため、北枕で寝ることで、血液の循環が良くなり、安眠につながるという考え方です。また、中国の陰陽五行説においても、北は「水」の気を持つとされ、生命の源を象徴すると考えられていました。これらの考え方も、北枕の慣習を後押しした可能性があります。

このように、北枕には様々な解釈や由来が存在しますが、いずれも故人の安らかな旅立ちを願う気持ち、そして死後の世界への畏敬の念が込められていると言えるでしょう。古来より人々は死を身近に感じ、死後の世界を信じ、故人が安らかに眠りにつけるようにと様々な儀式や慣習を大切にしてきました。北枕もそうした慣習の一つであり、私たちに命の尊さを改めて考えさせてくれるものです。

現代における北枕

かつては故人を安置する際、頭を北に向けて寝かせる北枕が広く行われてきました。これは、北を尊ぶという考え方が仏教や陰陽道などの影響で根付いていたためです。例えば、お釈迦様が入滅された際、頭を北に向けて寝ていたという言い伝えや、北極星を神聖なものとして崇める北辰信仰などが、北枕の風習と結びついていると考えられています。

しかし、現代の住環境は大きく変化しました。特に都市部では、マンションなどの集合住宅に住む人が増え、部屋の向きや配置によっては北枕にすることが難しい場合も少なくありません。そのため、故人の状況や家族の希望を優先して、必ずしも北枕にこだわらないケースが増えてきました。例えば、故人が生前、特定の方角を好んでいた場合や、家族が故人の顔を見ながらお別れしやすいように、東枕や西枕を選択することもあります。

とはいえ、北枕の慣習が完全に消滅したわけではありません。地方によっては、今でも北枕を大切に守っている地域もあります。また、葬儀場などでは、北枕を考慮した安置場所が用意されていることも珍しくありません。これは、伝統的な風習への配慮であると同時に、北枕に込められた故人への敬意を表す意味もあると考えられます。

このように、現代における北枕は、必ずしも絶対的なものではなくなりつつあります。時代の変化とともに、故人や家族の想いを大切にする柔軟な対応が広まっていると言えるでしょう。ただし、北枕の歴史的背景や文化的意義を知ることで、日本の伝統的な死生観への理解を深めることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 北枕の起源 | 仏教(釈迦の入滅時の姿勢)や陰陽道、北辰信仰などの影響で北を尊ぶ考え方が根付いていたため。 |

| 現代の北枕事情 | 住環境の変化(集合住宅の増加)により、北枕が難しいケースが増加。故人の状況や家族の希望を優先し、東枕や西枕を選択することも。 |

| 北枕の現状 | 地方によっては北枕を大切に守る地域も存在。葬儀場では北枕を考慮した安置場所を用意することも。伝統への配慮と故人への敬意を表す意味も。 |

| 現代における北枕の捉え方 | 絶対的なものではなくなりつつある。時代の変化とともに、故人や家族の想いを大切にする柔軟な対応が広まっている。北枕の歴史的背景や文化的意義を知ることで、日本の伝統的な死生観への理解を深めることができる。 |

北枕の迷信

昔から日本では、北枕で寝るのは縁起が悪い、良くないことが起こる前兆だとされてきました。特に亡くなった方を寝かせる際に北枕にすることから、生きている人が北枕で寝ると死を連想させ、縁起が悪いという迷信が広まったようです。これは健康で長生きしたいという願いから、死を避けるという意味で北枕を避けるようになったとも考えられます。

しかし、この北枕の迷信には、実は科学的な根拠は全くありません。言い伝えや迷信に基づいたものなので、必要以上に気にする必要はありません。実際のところ、睡眠の質に影響を与えるのは、枕の高さや硬さ、布団の素材、部屋の温度や湿度、明るさ、音、空気の流れなど、様々な要因が複雑に絡み合っています。北枕で寝るかどうかよりも、これらの要素を整える方が、快適な睡眠を得るためにはるかに重要です。

例えば、自分に合った高さの枕を使うことで、首や肩への負担を軽減し、呼吸も楽になります。また、寝具の素材も、吸湿性や通気性の良いものを選ぶことで、快適な睡眠環境を作り出すことができます。さらに、寝る前のカフェイン摂取やスマートフォン、パソコンの使用は避け、リラックスした状態で寝ることも大切です。

つまり、北枕で寝ること自体が健康に悪影響を与えるわけではないのです。迷信にとらわれず、自分に合った睡眠環境を整えることが、健康的な生活を送る上で重要と言えるでしょう。

| 北枕の迷信 | 睡眠の質に影響する要因 | 快適な睡眠のために |

|---|---|---|

|

|

|

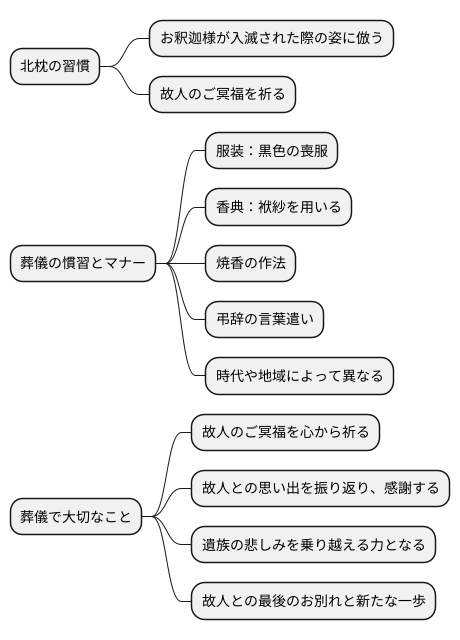

まとめ

お亡くなりになった方を北向きに寝かせる北枕の習慣は、古くから仏教の開祖であるお釈迦様が入滅された際の姿に倣って伝えられてきたものです。お釈迦様が入滅された時の姿にならうことで、故人のご冥福を心からお祈りするという気持ちが込められています。現代社会においては、必ずしもこの北枕の習慣を厳密に守らなければならないというわけではありませんが、その背景にある歴史や意味合いを知ることで、葬儀における様々な慣習への理解がより一層深まるでしょう。

北枕だけでなく、葬儀には様々な慣習やマナーが存在します。例えば、通夜や葬儀の際の服装として、一般的には黒色の喪服を着用します。また、香典を包む際には、袱紗を用いるのが礼儀とされています。さらに、焼香の作法や、弔辞を述べる際の言葉遣いなど、細かな点まで配慮が必要となる場面が多くあります。これらの慣習やマナーは、時代や地域によって異なる場合も少なくありませんが、故人を弔うという気持ちは、いつの時代、どの地域においても共通しています。

葬儀において最も大切なことは、形式的な作法にとらわれすぎることなく、故人のご冥福を心から祈ることです。故人と生前にどのような関わりがあったのか、どのような思い出があるのかを振り返り、感謝の気持ちとともに冥福を祈ることで、故人も安らかに永眠につくことができるでしょう。また、残された遺族の方々も、故人の冥福を祈ることで、悲しみを乗り越え、前向きに生きていく力となるはずです。葬儀は、故人との最後のお別れをする場であると同時に、新たな一歩を踏み出す場でもあるのです。

大切なこと

葬儀は、大切な方を亡くした悲しみの中、故人の人生を振り返り、冥福を祈り、別れを告げる大切な儀式です。古くからの言い伝えや慣習にばかりとらわれることなく、故人と過ごした大切な時間を思い出し、感謝の気持ちを伝えることに重きを置くべきです。

例えば、故人が北枕で眠るべき、といった慣習があります。しかし、それよりも大切なのは、故人の好きだった花で祭壇を飾ったり、好きだった音楽を流したり、生前の思い出を語り合うなど、故人に寄り添った形で最後の時間を過ごすことです。また、葬儀は遺族や親族だけでなく、弔問に訪れる方々にとっても大切な場です。参列してくださった方々への感謝の気持ちを持ち、静かで落ち着いた雰囲気の中、故人を送るにふさわしい厳粛な場となるよう配慮することが大切です。

故人の霊前で、生前の温かい思い出話や感謝の言葉を伝えることは、故人の霊を慰め、安らかな旅立ちを願うことに繋がります。また、遺された家族や親族は深い悲しみの中にあります。参列者は、故人の冥福を祈ると共に、遺族や親族を支え、共に悲しみを分かち合うことが大切です。温かい言葉をかける、そっと寄り添うなど、心のこもった心配りが大きな支えとなるでしょう。

葬儀は、故人にとって人生の締めくくりであると同時に、残された人々にとっては、悲しみを乗り越え、前を向いて生きていくための大切な節目となります。それぞれの立場で故人を偲び、この別れを乗り越えて、未来へと進んでいく力となるような、心に残る儀式にしたいものです。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 葬儀の意義 | 故人の人生を振り返り、冥福を祈り、別れを告げる大切な儀式。故人と過ごした大切な時間を思い出し、感謝の気持ちを伝えることに重きを置く。 |

| 葬儀のあり方 | 古くからの慣習に捉われず、故人の好きだったもの(花、音楽など)で故人に寄り添った最後の時間を過ごす。静かで落ち着いた雰囲気の中、故人を送るにふさわしい厳粛な場とする。 |

| 参列者の役割 | 故人の冥福を祈ると共に、遺族や親族を支え、共に悲しみを分かち合う。温かい言葉をかける、そっと寄り添うなど、心のこもった心配りをする。 |

| 葬儀の目的 | 故人にとって人生の締めくくり、残された人々にとっては悲しみを乗り越え、前を向いて生きていくための大切な節目。それぞれの立場で故人を偲び、この別れを乗り越えて、未来へと進んでいく力となるような、心に残る儀式とする。 |