初七日と墓石:知っておきたい基礎知識

葬式を知りたい

先生、墓石の『初七回忌』ってどういう意味ですか? 七回忌とどう違うんですか?

お葬式専門家

いい質問だね。まず、『墓石の初七回忌』という表現はおかしいね。正しくは『初七日』もしくは『初七日忌』だよ。七回忌は亡くなってから7年目の法要なので全く別のものだよ。

葬式を知りたい

なるほど。『初七日』と『初七日忌』は同じ意味ですか?

お葬式専門家

そうだね、ほぼ同じ意味で使われるよ。初七日は故人が亡くなってから七日目にあたる日のことで、その日に行う法要を初七日忌というんだ。最近は葬儀の日に一緒に済ませることも多いけどね。

墓石の初七回忌とは。

お墓の石にまつわる言葉で「初七回忌」というものがありますが、これは誤りで、正しくは「初七日」の法要のことです。人が亡くなってから七日目に行うこの法要は、故人があの世とこの世を分ける川、三途の川に着く日とされています。この川は、生前の行いによって、流れの速い川、流れの穏やかな川と分かれると言われています。どの川を渡ることになるかが決まるのが、この七日目だと言われています。家族や親戚、知人などが集まり、お坊さんにお経をあげてもらうことで、故人が無事に川を渡れるように祈るのが、初七日の法要です。本来は亡くなってから七日目に行いますが、最近では葬儀と一緒に行うことも多くなっています。

初七日の意味

人が亡くなってから七日目のことを初七日といいます。この日は、故人の霊を弔い、冥福を祈るための大切な仏事です。仏教では、人が亡くなると七日ごとに閻魔大王の裁きを受け、その行き先が決まると考えられています。初七日はその最初の裁きの日であり、故人の霊が冥界へと旅立つ道のりで最初の大きな節目となるのです。そのため、遺族や親しい人たちが集まり、読経や焼香を行い、故人の冥福を心から祈ります。

初七日には、故人の霊が初めて家に帰ってくるとも言われています。あの世とこの世を繋ぐ三途の川を渡り、懐かしい我が家へと一時戻ってくるのです。そこで、温かく故人を迎え入れるために、精進料理をはじめ、故人の好きだった食べ物などを用意し、仏壇やお墓に供える風習があります。また、故人が生前愛用していた物や、好きだった花などを飾ることで、少しでも安らぎを感じてもらえるよう努めます。

現代社会は何かと忙しく、葬儀の当日に初七日の法要も合わせて行うことが多くなっています。しかし、本来は七日目に改めて故人を偲び、冥福を祈る大切な機会です。葬儀を終えて落ち着いた頃に、改めて故人の思い出を語り合い、共に過ごした時間に感謝しながら、残された人々が悲しみを乗り越え、前を向いて生きていくための大切な節目でもあるのです。初七日を単なる儀式として捉えるのではなく、その意味を理解し、故人を偲び、共に過ごした日々を大切に振り返る時間を持つことが、故人の霊にとっても、残された人々にとっても、大きな慰めとなるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初七日とは | 人が亡くなってから七日目のこと。故人の霊を弔い、冥福を祈るための大切な仏事。 |

| 仏教における意味 | 人が亡くなると七日ごとに閻魔大王の裁きを受け、その行き先が決まる。初七日は最初の裁きの日であり、故人の霊が冥界へと旅立つ道のりで最初の大きな節目。 |

| 初七日の儀式 | 遺族や親しい人たちが集まり、読経や焼香を行い、故人の冥福を祈る。 |

| 故人の帰還 | 故人の霊が初めて家に帰ってくると言われている。温かく故人を迎え入れるために、精進料理をはじめ、故人の好きだった食べ物などを用意し、仏壇やお墓に供える。故人が生前愛用していた物や、好きだった花などを飾る。 |

| 現代における初七日 | 葬儀の当日に初七日の法要も合わせて行うことが多い。しかし、本来は七日目に改めて故人を偲び、冥福を祈る大切な機会。 |

| 初七日の意義 | 葬儀を終えて落ち着いた頃に、改めて故人の思い出を語り合い、共に過ごした時間に感謝しながら、残された人々が悲しみを乗り越え、前を向いて生きていくための大切な節目。 |

墓石建立の時期

お墓を建てる時期は、地域や宗派によって多少の慣習の違いはありますが、一般的には四十九日の法要後、もしくは一周忌の法要後に行われることが多いです。

四十九日は、仏教では故人の魂がこの世を旅立ち、あの世での行き先が決まるとされる大切な節目です。この四十九日を目安に、お墓を建てる方が多いのは、故人の魂の安住の地をしっかりと用意したいという気持ちの表れと言えるでしょう。また、一周忌は、故人が亡くなってから一年目の追善供養です。この時期には、遺族の深い悲しみも少しずつ和らぎ、落ち着いてお墓の準備を進められるようになるため、一周忌を選ばれる方も多くいらっしゃいます。

四十九日や一周忌以外にも、お彼岸やお盆、祥月命日といった故人を偲ぶ時期にお墓を建てる方もいらっしゃいます。これらの時期は、故人を想い、感謝の気持ちを新たにする機会であり、お墓を建てることで、その想いを形にすることができるでしょう。

近年では、葬儀が終わってすぐにお墓を建てるケースも増えてきました。葬儀と同時に行うことで、時間や費用を抑えることができるという利点があります。しかし、お墓の形や石の種類、刻む文字など、じっくりと考える時間が必要となります。そのため、費用面だけでなく、故人の人となりや遺族の想いを反映したお墓を作るためにも、焦らずに最適な時期を選ぶことが大切です。石材店との相談も、納得のいくお墓を作る上で重要な要素です。じっくりと時間をかけて、故人にとって、そして遺族にとって最良の時期を選び、お墓を建てていきましょう。

| 時期 | 理由 |

|---|---|

| 四十九日後 | 故人の魂の安住の地をしっかりと用意したいという気持ちの表れ |

| 一周忌後 | 遺族の悲しみが和らぎ、落ち着いて準備を進められる |

| お彼岸やお盆、祥月命日 | 故人を偲び、感謝の気持ちを新たにする機会 |

| 葬儀後すぐ | 時間や費用を抑えられる |

墓石への戒名彫刻

墓石は、亡くなった方を偲び、その魂を大切に守るための大切な場所です。そして、墓石に刻む文字は、故人の生涯を物語り、後世に伝える大切な役割を担っています。

墓石には一般的に、戒名、俗名、没年月日が刻まれます。戒名は、仏門に入った証として僧侶から授かる名前であり、故人の霊魂を表す尊いものです。生前の行いや業績、人となりなどを参考に、僧侶が心を込めて授けます。

俗名は、生前に使っていた名前で、私たちが故人を呼ぶ際に馴染み深いものです。墓石に俗名を刻むことで、故人の生きた証を確かに感じることができ、参拝する人々にとって大切な拠り所となります。

没年月日は、故人の人生の終わりを記す大切な情報です。これは、故人の生涯を偲び、その存在を後世に伝える上で欠かせないものです。

これらの情報を正確に刻むことで、故人をいつまでも敬い、その記憶を未来へと繋いでいくことができます。また、墓石の形や材質、文字の書体などにも気を配ることで、故人の個性を表現し、より深くその人となりを伝えることができます。

墓石は、故人が永遠に眠る場所です。だからこそ、故人の霊魂を大切に思い、心を込めて選び、大切に守っていくことが大切です。

| 項目 | 内容 | 目的/意味 |

|---|---|---|

| 戒名 | 仏門に入った証として僧侶から授かる名前 | 故人の霊魂を表す尊いもの。生前の行いや業績、人となりなどを参考に、僧侶が心を込めて授ける。 |

| 俗名 | 生前に使っていた名前 | 故人の生きた証。参拝する人々にとって大切な拠り所。 |

| 没年月日 | 故人の人生の終わりを示す日付 | 故人の生涯を偲び、その存在を後世に伝える上で欠かせない情報。 |

| 墓石の形や材質、文字の書体 | 故人の個性を表現するための要素 | 故人の人となりをより深く伝える。 |

初七日法要の手順

初七日法要は、故人が亡くなってから七日目に行う重要な仏事です。この日に、僧侶にお経をあげてもらい、故人の霊を慰め、成仏を祈ります。僧侶の読経は、仏様の教えを説いたお経を読み上げることによって、故人の魂を浄土へ導き、安らかな眠りにつかせていただくための儀式です。読経の間、参列者は静かに故人を偲び、冥福を祈ります。

読経の後は、焼香を行います。焼香は、香を焚き、その香りと煙を故人に捧げることで、故人の霊を供養する儀式です。一人ずつ順番に祭壇に進み、香をつまんで香炉にくべます。この時、故人に感謝の気持ちや別れを告げる言葉を心の中で唱えましょう。回数や作法は宗派によって異なる場合があるので、不安な場合は周りの人に倣うと良いでしょう。

初七日法要には、遺族や親族、故人と親しかった人々が集まります。法要は、故人を偲び、冥福を祈るだけでなく、残された人々が悲しみを共有し、支え合う場でもあります。法要後には、会食の席が設けられることが一般的です。この席は、故人の思い出話に花を咲かせ、参列者同士の親睦を深める大切な時間です。故人の好きだった食べ物や、生前のエピソードなどを語り合い、故人を偲びましょう。

服装は、一般的に喪服を着用します。黒のフォーマルスーツやワンピース、和装の場合は黒無地か地味な色の着物を選びましょう。数珠も忘れずに持参しましょう。ただし、近年では、喪主や親族から平服で構わないと言われる場合もあります。迷った場合は、事前に喪主や親族に確認しておくと安心です。

初七日法要は、故人の冥福を祈るだけでなく、残された人々にとって、悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための大切な節目となる儀式です。心を込めて故人を送り出し、前向きに生きていく力を得る機会として、大切にしたいものです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 日時 | 故人没後7日目 |

| 目的 |

|

| 主な流れ |

|

| 服装 |

|

| その他 |

|

初七日法要と墓参

故人が亡くなってから七日目に行う初七日法要は、必ずしもお墓の前で行う必要はありません。遺族の自宅や菩提寺の本堂などで行われることも多くあります。場所の都合や遺族の意向によって柔軟に対応できます。

初七日法要を行う場所は様々ですが、もし既に墓石が建てられている場合は、法要の後にお墓参りをするのが一般的です。お墓参りは、故人の霊が眠る墓前に花や線香、故人が好きだった食べ物などを供え、冥福を祈る大切な儀式です。また、あの世にいる故人に語りかけ、自分の近況報告をする場でもあります。墓石の前で静かに手を合わせ、故人の霊魂と向き合うことで、悲しみを和らげ、心の安らぎを得ることができるでしょう。

お墓参りは、故人を偲び、生前に伝えられなかった感謝の気持ちを伝える貴重な機会です。初七日法要という節目に故人を想い、冥福を祈ることで、残された遺族は少しずつ気持ちの整理をつけていくことができます。

初七日を過ぎた後も、定期的に墓参をすることで、故人との繋がりを保ち、心の拠り所とすることができます。月に一度、お盆やお彼岸、命日など、無理のない範囲で足を運び、草むしりや掃除をして墓石を綺麗に保ちながら、故人と心を通わせる時間を持つことが大切です。

故人の在りし日の姿を思い出しながら手を合わせることで、きっとあたたかい気持ちに包まれ、前向きに生きていく力をもらえるはずです。お墓参りは、私たちが故人に感謝し、その記憶を未来へと繋いでいくための大切な行為と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 初七日法要の場所 | 遺族の自宅、菩提寺の本堂など、必ずしも墓前である必要はない。場所の都合や遺族の意向に合わせ柔軟に対応可能。 |

| 墓石がある場合の初七日後 | 法要の後にお墓参りをするのが一般的。 |

| お墓参り | 故人の霊が眠る墓前に花や線香、故人が好きだった食べ物などを供え、冥福を祈る大切な儀式。あの世にいる故人に語りかけ、近況報告をする場でもある。墓石の前で静かに手を合わせ、故人の霊魂と向き合うことで、悲しみを和らげ、心の安らぎを得ることができる。故人を偲び、生前に伝えられなかった感謝の気持ちを伝える貴重な機会。 |

| 初七日後の墓参 | 定期的な墓参をすることで故人との繋がりを保ち、心の拠り所とする。月に一度、お盆やお彼岸、命日など、無理のない範囲で足を運び、草むしりや掃除をして墓石を綺麗に保ちながら、故人と心を通わせる時間を持つことが大切。 |

| 墓参の意義 | 故人に感謝し、その記憶を未来へと繋いでいくための大切な行為。 |

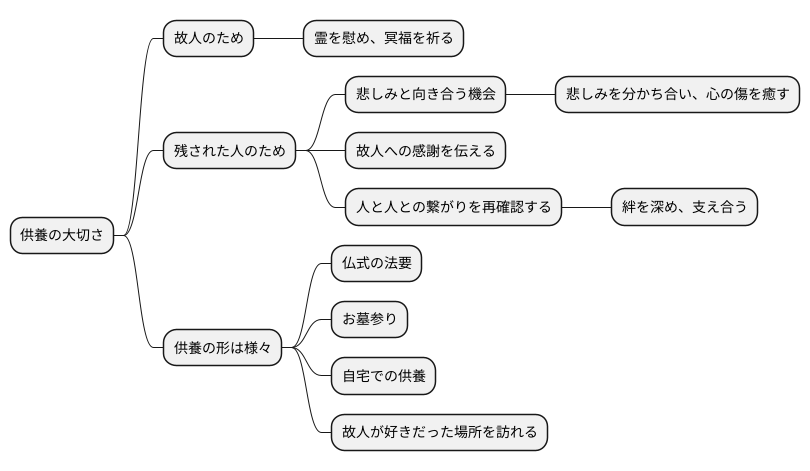

供養の大切さ

人は誰しもいつかはこの世を去ります。残された家族や親戚、友人たちは深い悲しみに暮れることでしょう。その悲しみを乗り越え、穏やかに日々を過ごせるようになるために、供養はとても大切な意味を持ちます。

初七日、四十九日、一周忌など、仏教には様々な法要があります。これらの法要は、故人の霊を慰め、冥福を祈るための儀式です。しかし、法要は故人のためだけに行うものではありません。残された人々にとっても、大きな意味を持つ行為なのです。

大切な人を亡くした直後は、深い悲しみや喪失感に襲われ、現実を受け入れることが難しいものです。法要は、故人の死を改めて認識し、悲しみと向き合う機会となります。そして、親族や友人など、故人と関わりのあった人々が集い、共に故人を偲び、思い出を語り合うことで、悲しみを分かち合い、少しずつ心の傷を癒していくことができるでしょう。

また、法要は、故人への感謝の気持ちを伝える場でもあります。生前伝えられなかった感謝の思いや、もっとこうしてあげればよかったという後悔など、様々な感情が込み上げてくるかもしれません。法要を通して、故人に改めて感謝の思いを伝え、自分自身の気持ちに区切りをつけることができるでしょう。

さらに、法要は、人と人との繋がりを再確認する機会でもあります。普段はなかなか会う機会のない親族や友人と顔を合わせ、共に故人を偲ぶことで、絆を深め、支え合う関係性を築くことができるでしょう。

供養の形は様々です。仏式の法要だけでなく、お墓参りや自宅での供養、故人が好きだった場所を訪れることなども供養の一つです。それぞれの想いを込めて、故人を大切に供養することで、心穏やかに前を向いて生きていく力となるでしょう。