尊厳死とは何か:その概要と課題

葬式を知りたい

先生、「尊厳死」って、病気が治らないと分かった時に、無理に長生きするような治療はしないで、自然に亡くなることを選ぶことですよね?

お葬式専門家

そうだね。自分の生死について、自分の意志で決める、という意味ではそう言えるね。ただ、少しだけ付け加えると、尊厳死は単に治療をしないのではなく、苦痛を取り除く治療などは続けながら、延命のための治療はしない、ということを選択することなんだ。

葬式を知りたい

じゃあ、もしもの時のために、尊厳死を希望するっていうのを書いておけばいいんですか?

お葬式専門家

そうだね。「リビングウィル」といって、尊厳死を希望する意思を書面に残しておくことはできるよ。ただし、日本ではまだ尊厳死に関する法律がしっかりと定まっていないから、リビングウィルがあっても、必ず希望通りになるとは限らないんだ。難しい問題だね。

尊厳死とは。

お葬式や法事にまつわる言葉である『尊厳死』について説明します。尊厳死とは、自分の生死に関する判断で、延命治療を望まずに自然のままに亡くなるなど、自分の意思で死を選ぶことを指します。前もって尊厳死を望む気持ちを文書に残しておくことを『リビングウィル』(尊厳死の宣言書)と言います。今の日本では尊厳死に関する法律上の指針はまだありません。そのため、『人生の終わりに近い時期の医療における、病人の意思を尊重する法律の案』(通称:尊厳死法案)が国会で話し合われています。

尊厳死の定義

尊厳死とは、人生の終わりが近づいた時、自らの意思で、過度な延命治療を断り、自然な死を迎えることです。延命のための処置によって苦しみを長引かせるのではなく、人としての尊厳を守りながら最期の時を迎えたいと願う選択です。

具体的には、人工呼吸器をつけたり、心臓マッサージなどの延命処置をしないで、痛みを和らげるための治療を中心とした医療を受けながら、穏やかに人生を閉じることが考えられます。例えば、病状が悪化し、回復の見込みがないと診断された場合、延命治療によって肉体的な苦痛が続くよりも、自然な経過に任せて安らかに最期を迎えたいと考える人もいるでしょう。その際、痛みや苦しみを和らげる医療は引き続き受けることができます。

尊厳死は、あくまで自然に任せて死を迎えることを意味し、自ら命を絶つ行為とは全く異なるものです。自ら命を絶つ行為は、自分の意思で積極的に死を選ぶ行為ですが、尊厳死は、過度な医療介入を避け、自然の成り行きにまかせることで、結果として死を迎えるという点で大きく違います。

尊厳死において最も大切なのは、本人の明確な意思表示です。そのため、家族や医師と十分に話し合うことが必要不可欠です。自分の望む最期の迎え方について、家族や医師にきちんと伝え、理解してもらうことが重要です。また、家族も本人の意思を尊重し、寄り添う姿勢が大切です。医師は、本人の意思を尊重しつつ、適切な医療を提供する責任があります。

尊厳死は、人生の最期をどのように迎えるかという、とても大切な問題です。自分らしい最期を迎えるために、普段から自分の考えを整理し、家族や医師と話し合っておくことが大切です。

| 尊厳死とは | 人生の終わりが近づいた時、自らの意思で、過度な延命治療を断り、自然な死を迎えること。過度な延命処置による苦しみを長引かせるのではなく、人としての尊厳を守りながら最期の時を迎えたいと願う選択。 |

|---|---|

| 具体例 | 人工呼吸器や心臓マッサージなどの延命処置をしないで、痛みを和らげる治療を中心とした医療を受けながら、穏やかに人生を閉じる。 |

| 尊厳死と自殺の違い | 尊厳死は自然に任せて死を迎えることであり、自ら命を絶つ自殺とは全く異なる。尊厳死は過度な医療介入を避け、自然の成り行きにまかせることで結果として死を迎える。 |

| 尊厳死における重要事項 | 本人の明確な意思表示が最も大切。家族や医師と十分に話し合い、自分の望む最期の迎え方を伝えることが重要。家族は本人の意思を尊重し、医師は適切な医療を提供する責任がある。 |

| 大切なこと | 自分らしい最期を迎えるために、普段から自分の考えを整理し、家族や医師と話し合っておくこと。 |

リビングウィルの重要性

人生の最期を迎える時、どのような医療やケアを受けたいか、考えを巡らせたことはありますか? もしもの時に備え、自分の意思を明確に伝える手段として「リビングウィル」があります。 リビングウィルとは、将来、病気や事故などで自分の意思を伝えられなくなった場合に備え、医療やケアについて事前に希望を書き留めておくことです。

リビングウィルを作成することで、尊厳死を希望する意思を伝えることができます。 尊厳死とは、延命治療を望まず、自然な経過に任せて人生を終えたいという考え方です。リビングウィルには、具体的にどのような医療行為を受けたいか、あるいは受けたくないかを記載します。例えば、人工呼吸器をつけたくない、管を使って栄養を補給してほしくない、輸血はしないでほしいなど、具体的な希望を明確に記しておくことが大切です。

リビングウィルは、家族や医療関係者にとって、本人の意思を尊重した医療やケアを提供するための大切な指針となります。 もしもの時、家族は大きな悲しみや動揺の中で、医療に関する難しい判断を迫られることになります。リビングウィルがあれば、家族は本人の意思に基づいて判断することができ、精神的な負担を軽くすることができます。 また、医療関係者にとっても、本人の希望を理解し、適切な医療を提供する上で重要な資料となります。

リビングウィルは、公正証書にする必要はありませんが、作成後は家族や医療関係者に伝えておくことが重要です。 どこに保管しているか、誰に託しているかを伝えておけば、必要な時にスムーズに確認することができます。また、定期的に内容を見直し、自分の考えの変化に合わせて更新することも大切です。 リビングウィルは、自分らしい人生の最期を迎えるために、今から準備しておける大切なものです。

| リビングウィルの概要 | 詳細 |

|---|---|

| 定義 | 将来、病気や事故などで意思表示ができなくなった場合に備え、医療やケアについて事前に希望を書き留めておくこと |

| 目的 | 自分の意思を明確に伝え、尊厳死を希望する意思表示をする |

| 内容 | 人工呼吸器、栄養補給、輸血など、具体的な医療行為の希望・不希望 |

| 役割 | 家族や医療関係者にとって、本人の意思を尊重した医療やケアを提供するための指針 |

| 利点 |

|

| 形式 | 公正証書である必要はない |

| 保管・管理 | 家族や医療関係者に伝えておき、定期的に内容を見直し、更新する |

| 重要性 | 自分らしい人生の最期を迎えるための準備 |

日本の現状と課題

日本では、人生の最期を迎える方法について、自分で決める権利「自己決定権」と、命の大切さ「生命の尊厳」の両方を尊重しながら、より良い形で実現する方法が模索されています。しかし、望まない延命治療を拒否し、自然な形で最期を迎える「尊厳死」については、まだ明確な法律がありません。

平成26年には、終末期における医療を受ける人の意思を尊重するための法律案、いわゆる尊厳死法案が国会に提出されましたが、残念ながら成立には至りませんでした。そのため、現時点では尊厳死を希望する場合、自分の意思を書面に残す「リビングウィル」を作成し、家族や医師と十分に話し合っておくことが非常に大切です。リビングウィルは、将来、自分で意思表示ができなくなった場合に備えて、どのような医療を受けたいか、あるいは受けたくないかを具体的に記しておくものです。例えば、人工呼吸器や栄養補給など、延命のための医療処置について、自分の希望を明確に伝えることができます。

また、尊厳死は、個人の権利と生命の尊厳という、どちらも大切な価値が深く関わっている難しい問題です。そのため、個人の意思を尊重することと、命を守ることをどのように両立させるか、社会全体で真剣に考え、議論を深めていく必要があります。医療現場だけでなく、地域社会、そして国全体で、様々な立場の人々が意見を交わし、より良い解決策を見つける努力が求められます。

尊厳死は、誰もがいつか直面する可能性のある、人生の大きな課題です。今後、尊厳死に関する法律がどのように整備されるのか、そして社会全体の理解がどのように深まっていくのか、引き続き注目していく必要があります。高齢化が進む中で、人生の最期をどのように迎えるかについて、一人ひとりが真剣に考え、準備しておくことがますます重要になってきています。

| テーマ | 現状と課題 | 対策 | 今後の展望 |

|---|---|---|---|

| 尊厳死 | 明確な法律がなく、自己決定権と生命の尊厳の両立が課題。尊厳死法案は未成立。 | リビングウィルを作成し、家族や医師と話し合う。 | 法律整備と社会全体の理解の深まりに注目。高齢化の中、個人の準備が重要。 |

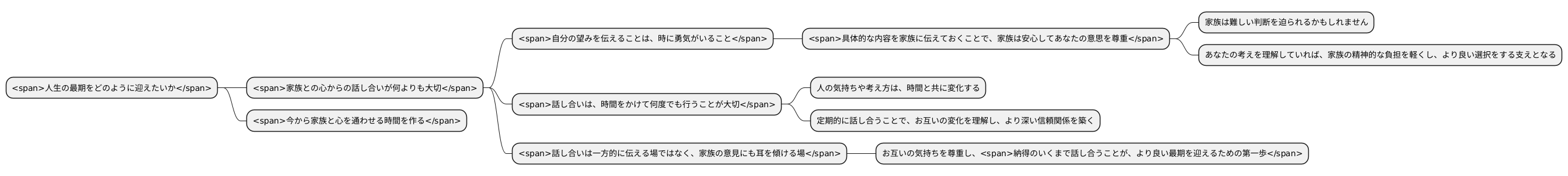

家族との対話

人生の最期をどのように迎えたいか、これは誰しもが一度は考える大切な問題です。そして、その考えを形にするためには、家族との心からの話し合いが何よりも大切になります。尊厳死を考えるということは、ただ自分の死生観に向き合うだけでなく、残される家族の気持ち、そして共に過ごしてきた時間をどのように締めくくりたいかを考えることでもあります。

自分の望みを伝えることは、時に勇気がいることです。しかし、どのような医療を受けたいのか、どのような状況になったらどのような処置を望むのか、具体的な内容を家族に伝えておくことで、家族は安心してあなたの意思を尊重することができます。もしもの時、家族があなたの代わりに難しい判断を迫られるかもしれません。その時に、あなたの考えを理解していれば、家族の精神的な負担を軽くし、より良い選択をする支えとなるでしょう。

話し合いは、一度きりではなく、時間をかけて何度でも行うことが大切です。人の気持ちや考え方は、時間と共に変化することがあります。定期的に話し合うことで、お互いの変化を理解し、より深い信頼関係を築くことができます。また、話し合いは一方的に伝える場ではなく、家族の意見にも耳を傾ける場です。お互いの気持ちを尊重し、納得のいくまで話し合うことが、より良い最期を迎えるための第一歩となるでしょう。人生の最期を穏やかに過ごすために、今から家族と心を通わせる時間を作ることをお勧めします。

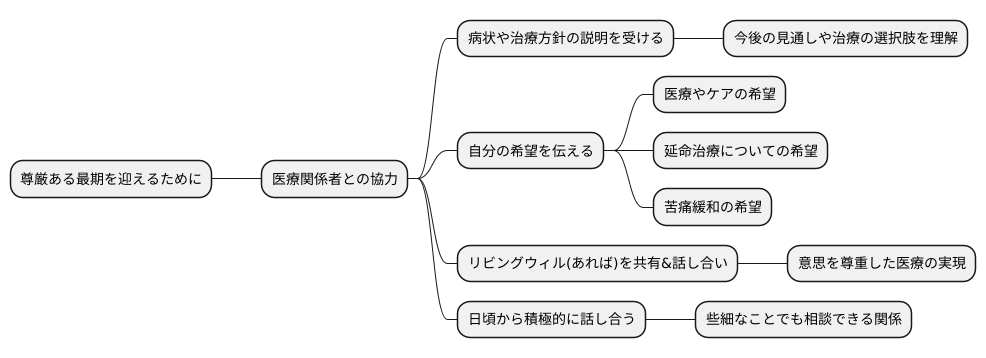

医療者との連携

{尊厳ある最期を迎えるためには、医療関係者との協力が欠かせません。} 病気や老いによって体が弱っていく中で、どのような最期を迎えたいか、自らの意思を伝えることはとても大切です。その意思を実現するためには、主治医をはじめ、看護師、介護士など、日頃から接点のある医療関係者と丁寧に話し合うことが重要です。

まずは、ご自身の病状や治療方針について、医療関係者から詳しい説明を受けましょう。専門的な内容も、分かりやすく説明してもらうことで、今後の見通しや治療の選択肢を正しく理解することができます。その上で、どのような医療やケアを受けたいか、あるいは受けたくないか、ご自身の希望を伝えましょう。延命治療についてどう考えているか、苦痛を和らげるための医療をどの程度望むかなど、具体的に伝えることが大切です。

もし、リビングウィル(自らの意思を記した文書)を作成している場合は、その内容を医療関係者と共有し、内容について十分に話し合いましょう。リビングウィルは、ご自身の意思を尊重した医療を実現するための大切な指針となります。医療関係者は、リビングウィルの内容を理解し、患者本位の医療を提供する責任があります。

患者と医療関係者が互いに信頼し、しっかりと協力することで、尊厳死という難しい選択も、より穏やかに進めることができます。そのためにも、日頃から自分の体の状態や、医療に関する希望について、医療関係者と積極的に話し合う習慣をつけましょう。些細なことでも気軽に相談できる関係を築くことが、尊厳ある最期を迎えるための第一歩です。

今後の展望

人が老いて最期を迎える時、どのように過ごしたいか、どのような医療を受けたいか、自分で決めたいと考えるのは自然なことです。高齢化が進むにつれて、人生の締めくくり方について自分で決める「尊厳死」は、私たちにとって大きな課題となっています。尊厳死は、単なる死の問題ではなく、どう生きていくか、どう人生を終えたいかという、生き方そのものに関わる問題です。

今後、尊厳死に関して、法律や制度を整えていくことが必要です。人の命は大切なものですが、同時に、個人が自分の生き方や死に方を自分で決める権利も尊重しなければなりません。命の尊さを守りながら、個人の意思を尊重する、バランスのとれた制度作りが求められます。

尊厳死について、正しい知識を広めることも大切です。多くの人が尊厳死について正しく理解することで、誤解や偏見をなくし、穏やかな話し合いができるようになります。医療関係者、患者本人、そして家族の間で、それぞれの思いや考えを伝え合うことが、より良い最期を迎えるために重要です。

尊厳死は、私たち一人ひとりにとって、そして社会全体にとって、真剣に向き合わなければならない問題です。様々な考え方や価値観があることを認め合いながら、誰もが自分らしく最期の時を迎えられる社会を目指して、共に考えていく必要があります。これは、高齢化社会を迎えた私たちにとって、大きな責任と言えるでしょう。

| テーマ | 課題 | 解決策 |

|---|---|---|

| 尊厳死 | 人生の締めくくり方をどうするか | 法律や制度の整備、個人の意思の尊重 |

| 尊厳死 | 個人の生き方・死に方の決定権 | 命の尊さと個人の意思の尊重のバランス |

| 尊厳死 | 誤解や偏見 | 正しい知識の普及、穏やかな話し合い |

| 尊厳死 | 自分らしい最期 | 様々な考え方や価値観の受容 |