お清め:葬儀後の大切なひととき

葬式を知りたい

先生、「お清め」って、葬式の後にする食事会のことですよね?

お葬式専門家

そうだよ。葬式の後にする食事会のことだね。通夜振る舞いも含まれる場合もあるし、精進落としのことを指す場合もあるよ。関東では、会食会全般を指すことが多いね。

葬式を知りたい

地域によって意味が違うんですね。ところで、清め塩もお清めの一種なんですか?

お葬式専門家

清め塩は、葬儀の際に配られる塩のことで、お清めとは少し違う意味合いだね。帰宅する前に体に振りかけて、葬儀場から持ち帰ってしまうかもしれない穢れを落とすために使うものだよ。

お清めとは。

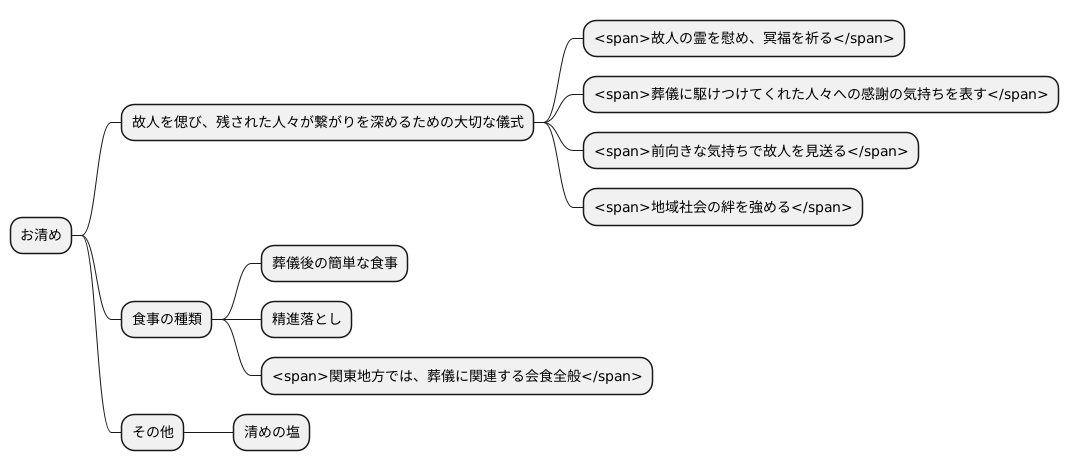

葬式や法事に関する言葉である「お清め」について説明します。「お清め」は、葬儀のあとに行われる簡単な食事会(通夜ぶるまいとも呼ばれます)を指す言葉として使われます。また、葬儀の後に行われる、精進料理をやめる会食(おときなどとも呼ばれます)のことを「お清め」と言う場合もあります。関東地方を中心として、会食のことを「お清め」と呼ぶことが多いようです。その他にも、葬儀の際に参列者に配られる塩のことを「清め塩」と言うこともあります。

お清めの意味

お清めとは、葬儀や法要にまつわる会食を指す言葉です。古くから、故人の霊を慰め、冥福を祈るとともに、葬儀に駆けつけてくれた人々への感謝の気持ちを表す大切な習わしとして受け継がれてきました。

お清めという言葉は、地域や場面によって微妙に意味合いが変わることもあります。葬儀後の簡単な食事を指す場合もあれば、精進落とし、つまり肉や魚などの食事を解禁する席を指す場合もあります。特に関東地方では、葬儀に関連する会食全般をお清めと呼ぶことが多いようです。また、清めの塩、つまり葬儀で使う塩のことを指す場合もあるため、文脈をよく理解する必要があります。

お清めの席では、故人の好きだったもの、得意だったこと、印象に残っている出来事などを語り合い、共に過ごした時間を偲びます。生前の故人の姿に触れることで、悲しみを和らげ、前向きな気持ちで故人を見送ることができるのです。また、参列者同士が言葉を交わし、互いに支え合う機会にもなります。葬儀という悲しい出来事を通して、人と人との繋がりを改めて確認し、地域社会の絆を強める役割も果たしていると言えるでしょう。

お清めは、単なる食事会ではなく、故人を偲び、残された人々が繋がりを深めるための大切な儀式です。それぞれの地域や家庭の習慣を大切にしながら、心を込めて故人を見送りたいものです。

通夜振る舞いとの違い

通夜振る舞いと、お清め。どちらも葬儀にまつわる食事の席ですが、その意味合いには違いがあります。混同されることも多い二つの言葉ですが、本来は異なる目的で設けられるものです。

通夜振る舞いは、読んで字のごとく、通夜の後に振る舞われる食事です。夜遅くまで故人の最期を見守ってくださった参列者の方々へ、労いと感謝の気持ちを表すために行われます。また、故人の霊を慰める意味合いも込められています。共に夜を過ごした人たちが、故人を偲びながら、温かい料理を囲み、思い出を語り合う場となるのです。

一方、お清めという言葉は、葬儀に関わる食事全般を指す、より広い意味を持つ言葉です。葬儀後の会食はもちろんのこと、火葬場から戻った後の食事や、精進落としなども、お清めとして捉えられます。地域によっては、通夜振る舞いもこのお清めの一部とみなす場合もありますが、本来は別のものであると認識しておくべきでしょう。

お清めの席では、葬儀という厳粛な儀式が終わり、緊張が解けた雰囲気の中で、参列者同士の親睦を深めることができます。悲しみを分かち合い、互いを支え合うことで、故人の冥福を祈ると共に、残された人たちが前を向いて生きていくための力を得る場となるのです。同じ食卓を囲むことで、故人との繋がりを改めて感じ、明日への活力へと繋げていくことができるでしょう。

通夜振る舞いとお清め、どちらも故人を偲び、参列者同士の繋がりを深める大切な機会です。それぞれの意味合いを理解することで、より深い弔いの気持ちを表すことができるのではないでしょうか。

| 項目 | 通夜振る舞い | お清め |

|---|---|---|

| 時期 | 通夜後 | 葬儀後、火葬場から戻った後、精進落としなど |

| 目的 | 参列者への労いと感謝、故人の霊を慰める | 葬儀に関わる食事全般、緊張が解けた雰囲気の中で親睦を深める、故人の冥福を祈る、明日への活力 |

| 意味合い | 故人を偲び、思い出を語り合う | 悲しみを分かち合い、互いを支え合う、故人との繋がりを改めて感じる |

| その他 | 地域によっては通夜振る舞いを含む |

精進落としの意味

精進落としとは、葬儀や法要の期間に食べていた精進料理を終わりにすることを意味します。同時に、その時に開かれる食事会のことも指します。精進料理とは、肉や魚介類を使わず、野菜や豆類、穀物などを使って作る料理です。葬儀や法要の間は、故人の冥福を祈り、身を清める意味を込めて、この精進料理をいただきます。

精進落としは、四十九日の法要の後に行われるのが一般的です。四十九日とは、仏教において故人の霊が死後の世界へ旅立つまでの期間とされ、遺族はこの期間、喪に服します。四十九日の法要が終わると、喪に服す期間も終わり、日常生活へと戻っていきます。精進落としは、まさにこの喪明けの区切りとして、日常生活への復帰を象徴する儀式なのです。

精進落としは、「お清め」と呼ばれることもあります。地域によっては、「お清め」と「精進落とし」が同じ意味で使われる場合もあります。どちらも、葬儀や法要に関する一定期間の終わりを告げるものです。

精進落としは、単なる食事会ではありません。故人の冥福を祈り、共に精進料理を食べてきた人々が、再び肉や魚などの普段の食事を囲むことで、悲しみを和らげ、前向きな気持ちで新たな一歩を踏み出す機会となるのです。故人の霊を慰め、生前共に過ごした日々に感謝の思いを込めて、参列者一同で故人を偲びます。このように、精進落としは故人とのお別れを惜しみつつ、前向きに生きていくための大切な儀式と言えるでしょう。

| 用語 | 意味/説明 |

|---|---|

| 精進落とし | 葬儀や法要の期間に食べていた精進料理を終えること、またその時に開かれる食事会のこと。喪明けの区切りとして、日常生活への復帰を象徴する儀式。 |

| 精進料理 | 肉や魚介類を使わず、野菜や豆類、穀物などを使って作る料理。故人の冥福を祈り、身を清める意味を込めて、葬儀や法要の間に食べる。 |

| 四十九日 | 仏教において故人の霊が死後の世界へ旅立つまでの期間。遺族はこの期間、喪に服す。 |

| お清め | 地域によっては精進落としと同じ意味で使われる。葬儀や法要に関する一定期間の終わりを告げるもの。 |

お清めのマナー

お清めの席は、故人を偲び、共に過ごした大切な時間を振り返る場です。 葬儀の後のひとときを、遺族や他の参列者の方々と共に静かに過ごしましょう。お清めの席での振る舞い方の一つとして、故人の思い出を穏やかに語り合うことが挙げられます。賑やかすぎる会話や大声で笑うことは避け、落ち着いた雰囲気を保つように心がけましょう。

服装にも気を配りましょう。黒、紺、灰色など、落ち着いた色合いの服装を選び、華美な装飾や露出の多い服装は控えましょう。お祝いの席とは異なり、故人を悼む場にふさわしい服装を心がけることが大切です。また、お香典返しを受け取った際には、その場で中身を確認したり、開けたりするのではなく、持ち帰ってから確認するようにしましょう。後日、感謝の気持ちを伝えるのが良いでしょう。

お清めの席は、葬儀の後の大切な儀式です。 故人の霊を慰め、冥福を祈る場であると同時に、遺族にとっては、参列者へ感謝の気持ちを伝える場でもあります。参列者も、遺族を気遣い、温かい言葉をかけるなど、思いやりのある行動を心がけましょう。

静かな雰囲気の中で、故人の生前の行いや人となり、そして共に過ごした日々の思い出を静かに語り合い、故人の冥福を祈る、それがお清めの席の大切な意味です。皆で故人を偲び、心静かに過ごしましょう。

| お清めの席での振る舞い | 服装 | お清めの席の意味 | 参列者の心構え |

|---|---|---|---|

| 故人の思い出を穏やかに語り合う 賑やかすぎる会話や大声で笑うことは避ける 落ち着いた雰囲気を保つ |

黒、紺、灰色など落ち着いた色合いの服装を選ぶ 華美な装飾や露出の多い服装は控える 故人を悼む場にふさわしい服装 |

故人の霊を慰め、冥福を祈る場 遺族にとっては、参列者へ感謝の気持ちを伝える場 |

遺族を気遣い、温かい言葉をかける 思いやりのある行動 |

お清めの変化

近年、葬儀を取り巻く環境は大きく変化しており、お清めのあり方もまた、時代の流れと共に新しい形へと変化を見せています。かつては親族や地域社会など、多くの参列者を集めて大規模な会食を行うのが一般的でした。何十卓もの円卓が並び、仕出し料理が振る舞われる光景は、葬儀後の定番と言えるものでした。しかし、核家族化や少子高齢化が進み、葬儀の規模が縮小する傾向にある現代においては、大人数での会食は難しくなってきています。

こうした社会の変化に伴い、近年では小規模なお清め会が増えています。親族や故人と特に親しかった友人など、少人数で集まり、落ち着いた雰囲気の中で故人を偲ぶ時間を大切にしています。また、仕出し料理ではなく、飲食店を利用したり、持ち帰り弁当を用意するなど、簡素化も進んでいます。さらに、故人の好きだった料理や飲み物を用意するなど、形式にとらわれず、故人の人となりを偲べるような工夫を凝らすケースも増えてきました。

お清めの本来の目的は、葬儀に参列してくれた方々へのお礼と、故人を偲び、共に思い出を語り合う場です。時代の変化とともに、その形式は変わってきていますが、感謝の気持ちと故人を大切に思う心は決して変わるものではありません。

大切なのは、それぞれの状況や希望に合わせて、無理のない範囲で行うことです。形式にこだわるのではなく、故人の霊前で、参列者と心を通わせ、共に故人の冥福を祈ることが大切です。そして、前向きな気持ちで故人を見送ることこそが、お清めの真の意味と言えるでしょう。今後も、それぞれの思いを大切にしながら、時代に合わせて柔軟に形を変え、受け継がれていくことでしょう。

| 項目 | 従来 | 近年 |

|---|---|---|

| 規模 | 大規模な会食が一般的 | 小規模なお清め会が増加 |

| 参加者 | 親族、地域社会など多数の参列者 | 親族、故人と親しかった友人など少人数 |

| 料理 | 仕出し料理 | 飲食店、持ち帰り弁当、故人の好物など |

| 目的 | 葬儀参列者へのお礼、故人を偲び、思い出を語り合う | |

| その他 | 状況や希望に合わせ、無理のない範囲で、形式より心を大切に | |

まとめ

葬儀を終え、火葬などの儀式を終えた後には、参列者一同で食事を囲む「お清め」の場が設けられます。これは、故人の霊を清め、冥福を祈るとともに、葬儀に参列してくれた人々へ感謝の気持ちを表すための大切な習わしです。「お清め」は、地域や時代、また家のしきたりによって様々な呼び名や形式があり、通夜振る舞い、精進落としなどとも呼ばれます。古くから日本では、葬儀に際して食事を共にすることで、悲しみを分かち合い、故人の思い出を語り継ぎ、共に生きてきた時間を振り返る大切な機会として重んじられてきました。

近年では、葬儀全体の簡素化や、個々の事情を尊重する傾向が強まるにつれて、「お清め」の形式も変化を見せています。かつては仕出し料理を自宅で振る舞うことが一般的でしたが、今では葬儀場やレストランなどを利用するケースも増えています。また、料理の内容も、伝統的な精進料理だけでなく、故人の好物や、参列者の年齢層や好みに合わせた料理が選ばれるようになっています。さらに、コロナ禍においては、感染症対策を講じた上で行ったり、持ち帰り形式を採用するなど、状況に合わせた柔軟な対応が見られます。

しかしながら、どんな形であれ、「お清め」には、故人を偲び、共に過ごした時間を振り返り、人と人との繋がりを深めるという大切な意味合いは変わりません。食事を共にしながら故人の思い出話に耳を傾けることで、悲しみを和らげ、前向きな気持ちで明日への一歩を踏み出す力となるでしょう。「お清め」は、単なる会食の場ではなく、故人の人生を称え、その存在を記憶に刻み、そして残された人々が新たな絆を育むための、かけがえのない文化と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名称 | お清め、通夜振る舞い、精進落とし |

| 目的 | 故人の霊を清め、冥福を祈る。葬儀参列者への感謝。悲しみを分かち合い、故人の思い出を語り継ぐ。 |

| 場所 | 自宅、葬儀場、レストランなど |

| 料理 | 伝統的な精進料理、故人の好物、参列者の年齢層や好みに合わせた料理 |

| 最近の傾向 | 簡素化、個々の事情尊重、持ち帰り形式 |

| 意義 | 故人を偲び、共に過ごした時間を振り返り、人と人との繋がりを深める。かけがえのない文化。 |