墓地

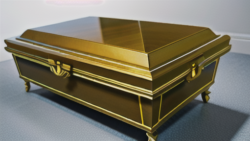

墓地 寺院墓地:安心の永眠の地

寺院墓地とは、お寺の境内にある墓地のことで、境内墓地とも呼ばれます。お寺の敷地内に設けられているため、境内墓地と呼ぶ方がより適切かもしれません。お寺が管理しており、住職をはじめとする寺院関係者によって日々大切に守られています。緑豊かで静かな環境に囲まれていることが多く、落ち着いた雰囲気の中で故人を偲び、静かに手を合わせることができます。寺院墓地は古くから地域社会に根ざしており、その土地の歴史や文化と深く結びついている場合も少なくありません。地域の人々と共に歴史を刻み、地域社会の心の拠り所としての役割も担ってきたと言えるでしょう。そのため、地域の一員として、先祖代々のお墓を同じ場所に構えたいと考える人々にとって、寺院墓地は代々受け継がれていく安心感を与えてくれる魅力的な選択肢となっています。また、お寺の行事や法要に参列しやすいことも大きな利点です。法要や行事を通して、仏教に触れ、心静かに故人を弔うことができます。さらに、寺院墓地には永代供養墓や納骨堂といった選択肢が用意されている場合もあります。永代供養墓は、お墓の後継ぎがいない方や、将来の管理に不安がある方にとって、子孫に負担をかけずに安心して眠ることができるお墓です。また、納骨堂は、お墓を建てるよりも費用を抑えることができ、天候に左右されずにお参りできるという利点があります。このように、寺院墓地は様々な希望や状況に対応できる柔軟性も備えています。ただし、檀家になる必要がある場合や、宗派が限定される場合もあるので、事前に確認することが大切です。