葬式

葬式 神式のお葬式と祭壇

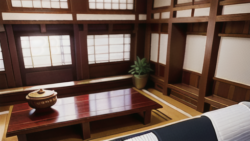

神道の葬儀は、仏教式の葬儀とは全く異なる独自の儀式や作法に則って執り行われます。これは、亡くなった方の魂を神様へと導き、その魂の安らかな鎮魂と、子孫の繁栄を祈願する神聖な儀式です。神道では、死は穢れ(けがれ)とは考えず、祖霊(それい)へと変化していく過程として捉えます。ですから、葬儀は故人の魂を祖霊へと導くための大切な通過儀礼と位置付けられています。神道の葬儀は、地域や家系によって様々な作法や風習が受け継がれています。共通しているのは、祭壇の中央に故人の霊魂を神様としてお祀りする神鏡が置かれることです。この神鏡は、神様の依り代(よりしろ)となる神聖なものです。また、神饌(しんせん)と呼ばれる神様へのお供え物も欠かせません。神饌には、米、酒、塩、水、野菜、果物、海産物など、自然の恵みが供えられ、故人の霊とともに神様へのお供えとして捧げられます。参列者は、焼香の代わりに、玉串(たまぐし)と呼ばれる榊(さかき)の枝葉を神前に捧げます。玉串奉奠(たまぐしほうてん)と呼ばれるこの作法は、神前に進み出て、二礼二拍手一礼の作法で拝礼し、玉串を神棚に捧げることで、故人の霊前への祈りを捧げます。玉串には、神様の力が宿るとされ、故人の霊を神へと導く力があると信じられています。近年は、葬儀全体の簡素化が進む傾向にあり、神道の葬儀も例外ではありません。しかし、伝統的な儀式や作法を重んじる家系も多く、特に地方では、古くからの風習が今も大切に守られています。神道の葬儀は、単なる故人の弔いだけでなく、祖霊を敬い、子孫の繁栄を祈るという、日本の伝統的な家族観や共同体意識を反映した儀式と言えるでしょう。