法事

法事 故人を偲ぶ、盂蘭盆の心

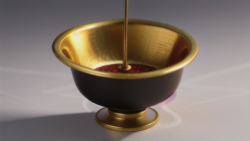

盂蘭盆とは、亡くなったご先祖様を供養するための行事です。サンスクリット語の「ウラバンナ」という言葉が語源で、これは「逆さ吊り」という意味を持ちます。お釈迦様の弟子の一人である目連尊者が、亡くなった母親が餓鬼道で苦しんでいるのを見て、お釈迦様にどうすれば救えるか相談したというお話が由来となっています。お釈迦様は、僧侶たちが修行を終える夏の安居の日に、多くの僧侶に食べ物や飲み物などを供養するように目連尊者に教えられました。その教えに従って目連尊者が供養を行ったところ、母親は餓鬼道から救われたと言われています。日本では、盂蘭盆は一般的に「お盆」と呼ばれ、7月または8月の約2週間、特に13日から15日にかけて行われるのが一般的です。旧暦の7月15日を中心に行われていたものが、明治時代に新暦に改められた際に、地域によって7月または8月に分かれるようになりました。そのため、現在でも地域や宗派によって期間や風習が異なっています。お盆の期間には、まず迎え火を焚いてご先祖様の霊をお迎えし、盆棚に精霊馬や季節の野菜、果物などをお供えします。そうしてご先祖様を家に迎えてもてなし、感謝の気持ちを表します。そして、お盆の終わりには送り火を焚いて、ご先祖様の霊をあの世へと送り返します。地域によっては、精霊流しや盆踊りなど、様々な行事が行われます。これらは、ご先祖様を供養するとともに、地域の人々の交流を深める場としても大切にされてきました。古くから日本ではご先祖様を敬う文化が根付いており、盂蘭盆はその代表的な行事です。家族や親族が集まり、故人を偲び、共に過ごした日々を懐かしむ大切な機会となっています。また、お盆の行事を準備し、共に過ごすことを通して、家族の絆を改めて確認する機会にもなっています。