葬式

葬式 手水の儀:葬儀に込めた想い

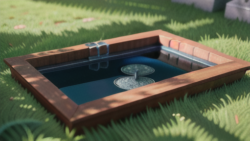

人は、いつか必ずこの世を去ります。残された人たちは、深い悲しみの中、故人の冥福を祈って葬儀を行います。葬儀は、故人を弔い、その霊を慰める大切な儀式であり、様々な形で営まれます。神道に基づく神式の葬儀は、仏式の葬儀とは異なる独自の儀式や作法が特徴です。仏式の場合、焼香によって故人に祈りを捧げますが、神式では玉串を捧げます。神式の葬儀に参列する際、まず行うべきことは「手水の儀」です。これは、神社に参拝する際にも行われる作法で、葬儀に臨むにあたっての心構えを整え、身を清めるという意味が込められています。手水の儀では、柄杓で水を汲み、左手を洗い、次に右手を洗い、そして左手に水を注いで口をすすぎ、最後に柄杓を立てて残った水で柄杓の柄を洗い清めます。この一連の動作は、日常生活の喧騒から離れ、静謐な雰囲気の中、故人に思いを馳せるための心の準備となるのです。神式の葬儀は、厳かな雰囲気の中で行われます。参列者は、白い平服を着用するのが一般的で、祭壇には故人の霊璽(れいじ)が安置され、榊や樒などの常緑樹、白い菊や白いカーネーションなどの花が供えられます。葬儀の進行は神職によって執り行われ、祝詞の奏上、玉串奉奠、拝礼など、独特の儀式が執り行われます。参列者は、神職の指示に従い、静かに故人の霊を弔います。神式の葬儀は、日本古来の伝統に基づいた荘厳な儀式であり、故人の魂を天へと送る神聖な時間と言えるでしょう。