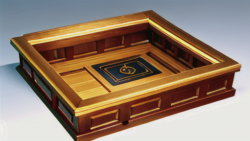

墓石

墓石 墓誌:故人の物語を刻む石

墓誌とは、亡くなった方の生涯を刻んだ石碑のことです。お墓の傍らにひっそりと佇み、訪れる人に故人の物語を静かに語りかけます。墓誌には、故人の名前、生まれた日と亡くなった日、戒名などが丁寧に刻まれます。石の種類や形、文字の書体も様々で、故人の人となりや家族の想いが込められています。例えば、生前に書や絵を好んでいた方であれば、その作品を墓誌に刻むこともあります。また、故人の好きだった花や風景を墓石に施すことで、より故人を偲ぶよすがとなるでしょう。墓誌は、雨風にさらされながらも長い年月をかけてその存在を証明し続けます。文字の一つ一つが、故人の生きた証として、訪れる人の心に深く刻まれるでしょう。それはまるで、故人が静かに眠りながらも、私たちに語りかけているようです。墓誌は単なる石碑ではなく、故人の人生を後世に伝える大切な役割を担っています。家族や友人、そして未来へと続く子孫たちにとって、かけがえのない記憶の拠り所となるでしょう。子供たちは墓誌を通して、会ったことのない祖父母のことを知り、その存在を感じることができるのです。また、墓誌を囲んで語り合うことで、家族の絆を改めて確認する機会にもなります。故人の生きた証を刻む墓誌は、まさに永遠の命を象徴する存在と言えるでしょう。時が経ち、時代が変わっても、墓誌は静かにその場所にあり続け、故人の想いを未来へと繋いでいくのです。