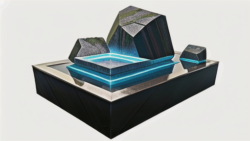

墓石

墓石 石塔:故人を偲ぶ歴史ある供養塔

石塔とは、お釈迦様や亡くなった方を弔うために建てられる仏塔の中でも、石で造られたものを指します。木で造られた卒塔婆も、元を辿れば同じ仏塔から生まれたものです。お墓でよく見かける墓石も、実は石塔の一種です。皆様は石塔と聞いて、どのようなものを思い浮かべるでしょうか。五輪塔や、大きな多重塔をイメージされる方が多いかもしれません。特に多重塔は、三重以上のものが多く、中には文化財に指定されているものも少なくありません。歴史に名を刻んだ著名人のお墓に石塔が建てられている例もあり、古くから続く供養の証として、時代を超えて人々の祈りを伝えています。石塔は、大きく分けて五輪塔、宝塔、層塔、板碑、角塔、五輪卒塔婆、宝篋印塔などに分類されます。五輪塔は、空風火水地を表す五つの部分から構成される塔で、最も一般的な石塔と言えるでしょう。宝塔は、屋根が何層にも重なった形で、中には仏像や経典が納められていることもあります。層塔は、三重塔や五重塔のように、屋根が層になっている塔です。板碑は、板状の石に文字や仏像が刻まれたもので、比較的簡素な造りとなっています。角塔は、四角柱の形をした塔で、文字や模様が刻まれているものもあります。五輪卒塔婆は、五輪塔の形をした卒塔婆で、故人の追善供養のために建てられます。宝篋印塔は、中に宝篋印陀羅尼経を納めるための塔で、災難除けや功徳を積むためにも建立されます。近年では、墓地の区画内に五輪塔を建てることを希望される方もいらっしゃいます。石塔の種類や建立方法など、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。石塔は、故人の冥福を祈り、後世にその想いを伝える大切な役割を担っています。