お墓の広さ、どれくらい必要?

葬式を知りたい

先生、お墓の広さってどのくらいなんですか? 聞き慣れない『墳墓面積』という言葉が出てきたのですが、よく分かりません。

お葬式専門家

いい質問だね。『墳墓面積』とは、お墓が建っている区画の面積のことだよ。畳の枚数で表したり、平方メートル(㎡)で表したりするんだ。お寺によっては『聖地』という特別な単位を使うこともあるんだよ。

葬式を知りたい

平方メートルで表す場合は、どれくらいの広さが多いんですか?

お葬式専門家

一般的には、0.8㎡で畳半畳、1.6㎡で畳一畳、3.3㎡で畳二畳くらいだよ。民間の霊園では、1㎡前後(0.6㎡~1.5㎡)の広さが人気があるね。

墳墓面積とは。

お墓を建てる場所の広さのことを『墳墓面積』と言います。広さは、平方メートルで表すことが多いですが、お寺などでは『聖地』という特別な単位を使うこともあります。目安としては、0.8平方メートルだと畳半分くらい、1.6平方メートルだと畳一枚くらい、一坪(3.3平方メートル)だと畳二枚くらいの広さになります。民間の霊園では、1平方メートル前後(0.6平方メートルから1.5平方メートルくらい)の広さが人気です。

お墓の面積とは

お墓は、亡くなった方が永遠に眠りにつく大切な場所です。そして、そのお墓を建てる敷地、すなわちお墓の面積について、正しく理解することはとても重要です。お墓の面積とは、簡単に言うと、お墓を建てることができる土地の広さのことです。この広さには、墓石を置く場所だけでなく、お参りをするためのスペースや、草木を植える場所なども含まれます。

お墓の面積は、一般的には平方メートル(平米)という単位で表されます。しかし、お寺によっては坪や尺といった昔ながらの単位、あるいは「聖地」といった独自の呼び方をする場合もあります。お墓を選ぶ際には、これらの単位の違いに注意する必要があります。

お墓の面積は、大きすぎても小さすぎても問題です。広すぎるお墓は、草むしりや掃除などの管理に手間がかかります。また、費用も高額になりがちです。一方、狭すぎるお墓は、後々困ることになりかねません。例えば、家族が増えた場合に、新たに遺骨を納める場所が足りなくなる可能性があります。また、お墓を建て替える際にも、十分なスペースがないと希望通りの墓石が建てられないかもしれません。

では、どのくらいの面積のお墓を選べば良いのでしょうか?それは、家族の人数や、将来的なお墓の利用方法、そしてもちろん予算によって異なります。子供が多いご家庭や、将来的に夫婦で一緒に入りたいと考えている場合は、ある程度の広さが必要になります。反対に、一人暮らしの方や、後継ぎがいない場合は、比較的小さな面積のお墓で十分かもしれません。

お墓を選ぶ際には、石材店の方とよく相談し、家族の状況や希望に合った面積のお墓を選びましょう。お墓は一度建てたら簡単には変更できません。後々のトラブルを避けるためにも、お墓の面積についてしっかりと理解しておくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| お墓の面積とは | お墓を建てる土地の広さ。墓石、お参りスペース、植栽スペースなどを含む。 |

| 単位 | 平方メートル(平米)、坪、尺、聖地など。 |

| 面積の適切さ | 広すぎると管理が大変で費用も高額。狭すぎると後々、遺骨を納める場所が不足したり、建て替え時に希望の墓石が建てられない可能性がある。 |

| 適切な面積の選び方 | 家族の人数、将来的な利用方法、予算による。子供が多い、夫婦で一緒に入りたい場合は広めにする。一人暮らし、後継ぎがいない場合は小さめで良い。 |

| 注意点 | 石材店と相談し、家族の状況や希望に合った面積を選ぶ。一度建てたら変更は難しい。 |

面積の目安と畳の広さ

お墓を選ぶ際、その広さがどれくらいなのか掴みにくいものです。そこで、馴染み深い畳の広さを基準に考えてみましょう。畳一枚の広さは約1.6平方メートルです。これは言い換えると、0.8平方メートルでおよそ半畳となります。よく耳にする「坪」という単位で考えると、一坪は約3.3平方メートルで、ほぼ二畳に相当します。これらの数字を目安に、お墓の広さをイメージしてみてください。

夫婦二人で入るお墓を考えているなら、一畳ほどの広さがあれば十分でしょう。つまり、約1.6平方メートル程度の面積があれば、お二人のお墓を建てることができます。しかし、ご家族全員で入るお墓を希望する場合は、二畳以上、つまり3.3平方メートル以上の広さが必要になることもあります。お墓にどのくらいの広さが必要かは、入る人数によって大きく変わってくるのです。

また、墓石の形状や大きさによっても必要な面積は異なってきます。和風の墓石は、一般的に面積を広く必要とします。立派な台座や装飾が施されていることが多いからです。一方、洋風の墓石は、比較的小さな面積でも設置できるよう、コンパクトに設計されていることが多いです。そのため、同じ人数のお墓であっても、墓石の種類によって必要な面積が変わってくるので注意が必要です。

お墓は、後々変更することが難しいものです。将来的なことも見据え、必要な面積を慎重に検討することが大切です。お墓の広さで迷った際には、石材店に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 畳一枚 | 約1.6平方メートル |

| 半畳 | 約0.8平方メートル |

| 一坪 | 約3.3平方メートル (ほぼ二畳) |

| 夫婦二人用 | 約1.6平方メートル (一畳) |

| 家族全員用 | 3.3平方メートル以上 (二畳以上) |

| 和風の墓石 | 面積を広く必要とする |

| 洋風の墓石 | 比較的小さな面積で設置可能 |

人気の広さ

近年、お墓のあり方が大きく変わってきています。かつては一族で入れる大きなお墓が主流でしたが、近頃は小さな区画のお墓の人気が高まっています。お墓の広さで言えば、1平方メートル前後、だいたい畳半分から一枚分くらいの広さです。このような小さなお墓が選ばれる背景には、家族構成の変化があります。核家族化や少子高齢化が進み、お墓を守る人が少なくなってきたこと、そしてお墓にかかる費用を抑えたいという人が増えていることが理由として考えられます。特に、高齢の方や一人暮らしの方にとっては、小さなお墓は管理の負担が少なく、費用面でも安心できるという利点があります。

また、最近ではお墓の形も多様化しています。従来の墓石を建てるお墓だけでなく、自然に囲まれた場所に遺骨を埋葬する自然葬や、海や山に遺灰を撒く散骨など、様々な方法で故人を弔うことができます。これらの方法は、お墓の広さにとらわれず、それぞれの想いに合わせた弔い方を実現できるという点で注目を集めています。例えば、自然を愛した故人であれば、自然葬を選ぶことで、自然に還るという故人の願いを叶えることができます。また、散骨は、特定の場所に縛られることなく、故人の思い出の地や好きな場所に遺灰を撒くことで、より自由に故人を偲ぶことができます。

しかし、新しい弔い方にはそれぞれにメリットとデメリットがあります。例えば、散骨は自然に還ることができるというメリットがある一方、後々お墓参りができないというデメリットもあります。そのため、どのような方法で故人を弔うかは、家族でしっかりと話し合い、納得した上で決めることが大切です。それぞれの方法の特徴を理解し、故人の希望や家族の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 近年のお墓の傾向 |

|

| 小さな区画のお墓が選ばれる理由 |

|

| 新しい弔い方のメリット |

|

| 新しい弔い方のデメリット |

|

| 弔い方を選ぶ上での注意点 | 家族でしっかりと話し合い、納得した上で決める |

お墓選びの注意点

お墓は、ご先祖様や大切な方を弔う神聖な場所であり、子孫が故人を偲び、語りかける場でもあります。そのため、お墓選びは慎重に行う必要があります。単に面積だけでなく、様々な視点から検討することが大切です。

まず、立地条件について考えましょう。お墓参りは定期的に行うものですから、交通の便は重要な要素です。駅やバス停から近い場所や、自家用車で行きやすい場所を選ぶと、高齢の方や小さなお子さん連れでも負担が少なくお参りできます。また、お墓の周辺環境も確認しましょう。日当たりや風通しが良い場所は、気持ちよくお参りできるだけでなく、お墓の劣化を防ぐことにも繋がります。さらに、バリアフリー設計になっているかどうかも、将来的なことを考えると重要なポイントです。

次に、霊園の管理体制について確認しましょう。管理事務所の有無や職員の対応、清掃状況などを確認し、安心して故人を供養できる環境かどうかを見極めましょう。管理が行き届いていないと、雑草が生い茂ったり、お墓が荒れてしまう可能性があります。

そして、費用面についても事前にしっかりと把握しておきましょう。お墓には、永代使用料や管理費、墓石代など、様々な費用がかかります。予算に合わせて無理のない範囲で選ぶことが大切です。契約前に、費用の内訳をきちんと確認し、不明な点があれば質問するようにしましょう。

お墓は、一度購入すると簡単に変更することはできません。故人の永眠の場所としてふさわしい場所を選ぶために、時間をかけてじっくりと検討し、家族とよく相談しながら、納得のいくお墓を選びましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 立地条件 |

|

| 霊園の管理体制 |

|

| 費用面 |

|

| その他 |

|

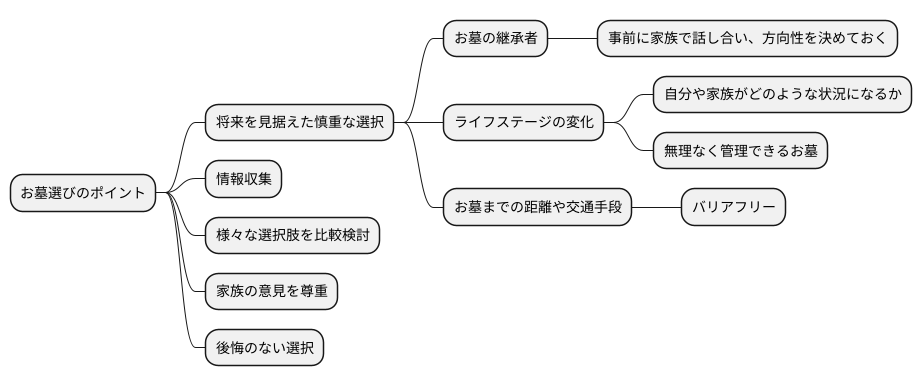

将来を見据えた選択を

お墓は、ご先祖様を敬い、故人を偲ぶ大切な場所です。そして、残された家族にとっても、心の拠り所となる大切な場所となります。だからこそ、お墓選びは将来を見据えた慎重な選択が重要になります。一度建ててしまうと、簡単には変更できません。後々のトラブルや後悔を防ぐためにも、様々な状況を想定し、家族でよく話し合って決めることが大切です。

まず考えるべきは、お墓の継承者についてです。少子高齢化が進む現代において、お墓の継承者がいない、もしくは将来いなくなる可能性も考慮しなければなりません。承継者がいない場合、お墓はどうなるのか、管理費や修繕費はどうするのかなど、事前に家族で話し合い、方向性を決めておくことが大切です。

また、ライフステージの変化も想定しておく必要があります。例えば、結婚や出産などで家族構成が変わる場合、お墓の大きさや形式が合わなくなる可能性があります。また、親の介護が必要になった場合、お墓の管理や墓参りが負担になることも考えられます。将来、自分や家族がどのような状況になるかを想像し、無理なく管理できるお墓を選ぶことが大切です。

さらに、お墓までの距離や交通手段も重要な要素です。高齢になった時、お墓参りが負担にならないように、自宅からのアクセスが良い場所を選ぶと良いでしょう。また、バリアフリーに対応しているかどうかも確認しておきましょう。

お墓選びは、故人だけでなく、残された家族にとっての大切な選択です。情報収集を行い、様々な選択肢を比較検討し、家族の意見を尊重しながら、後悔のない選択をしてください。