無縁墓の現状とこれから

葬式を知りたい

先生、「無縁墓」って、お墓の持ち主がいなくなってしまったお墓のことですよね?

お葬式専門家

そうだよ。正確には、継承する人が全くいなくなってしまったお墓のことだね。お墓を管理したり、お参りしたりする人がいなくなってしまった状態のお墓を指すんだ。

葬式を知りたい

持ち主がいなくなったら、そのお墓はどうなるんですか?

お葬式専門家

一定の期間が過ぎると、お墓は撤去されて、中に納められているご遺骨は、ほかのご遺骨と一緒にまとめられる場所に移動されることが多いんだよ。最近では、無縁になったお墓を更地にして、新しく募集する墓地も増えているんだ。

無縁墓とは。

お墓の継承者が一人もいなくなってしまった状態のお墓を『無縁墓』といいます。無縁墓になると、しばらく経った後、お墓は撤去され、中に納められているご遺骨は共同のお墓などに移されることがよくあります。最近では、募集している公営の墓地では、無縁になったお墓を更地にして新しく募集する墓地が増えています。

無縁墓とは

無縁墓とは、承継者がいなくなったお墓のことです。つまり、お墓を守り、管理していく人がいなくなってしまったお墓のことを指します。

かつては一族のお墓を代々子孫が引き継ぎ、先祖を供養していくことが当たり前でした。しかし、少子高齢化や核家族化といった社会の変化に伴い、お墓の継承が難しくなっているのが現状です。子供がおらず、親族もいない、あるいはいても遠方に住んでいて管理ができないといった様々な事情により、お墓の継承者がいないケースが増えています。

また、近年では、子供や孫にお墓の管理を負担させたくないという考えから、生前に自ら無縁墓とすることを選択する人も増えています。

無縁墓は、管理する人がいないため、長年放置された状態になってしまいます。草木が生い茂り、墓石が崩れ、荒れ果ててしまうこともあります。このような無縁墓は、墓地の景観を損ねるだけでなく、他の墓地利用者にとって不快感を与える可能性があります。また、倒壊などの危険性も懸念されます。

さらに、無縁墓は墓地管理者にとっても大きな課題です。管理費が支払われず滞納となるばかりか、無縁化したお墓を撤去し、遺骨を改葬するにも費用がかかります。

無縁墓の増加は、現代社会におけるお墓に対する意識の変化を反映していると言えるでしょう。お墓の継承が難しくなっている現状、そして、子供に負担をかけたくないという親の想い。これらの背景を理解し、無縁墓問題について考えていく必要があります。

| 無縁墓とは | 承継者がいなくなったお墓 管理していく人がいなくなったお墓 |

|---|---|

| 無縁墓が増えている背景 | 少子高齢化や核家族化 子供や孫にお墓の管理を負担させたくないという意識の変化 |

| 無縁墓の問題点 | 墓地の景観を損ねる 他の墓地利用者にとって不快感 倒壊などの危険性 墓地管理者にとって管理費滞納、撤去・改葬費用の負担 |

| 無縁墓増加の示唆 | 現代社会におけるお墓に対する意識の変化 |

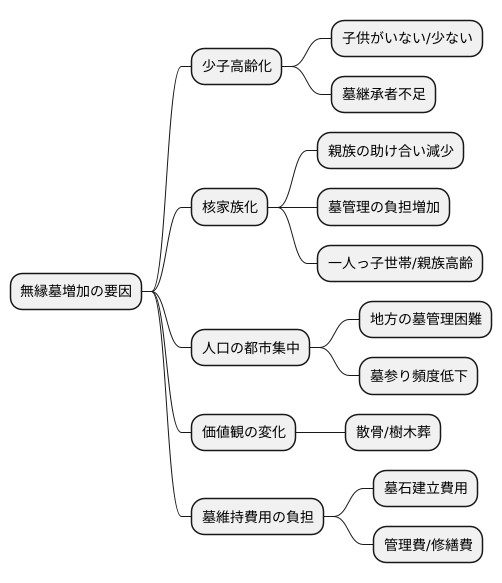

無縁墓の増加要因

近年、無縁墓が増加していることは社会問題となっています。その背景には、様々な要因が複雑に絡み合っています。まず少子高齢化の影響は大きく、子どもがいない、あるいはいても少ない家庭が増えています。その結果、お墓を継承していく人がいなくなり、無縁墓が増加する一因となっています。

次に、核家族化の進行も無視できません。かつてのように親族同士が近隣に住み、助け合うことが少なくなっている現代社会において、お墓の管理を親族全体で行うことが難しくなっています。一人っ子世帯や、親族が高齢で管理が困難な場合など、お墓の維持が負担となり、結果として無縁墓につながるケースも少なくありません。

人口の都市部への集中も大きな要因です。地方から都市部へ移住する人が増える一方で、地方に残されたお墓の管理は難しくなります。遠方に住んでいるため、頻繁に墓参りに行くことが難しく、管理を続けることが困難になり、無縁墓になってしまうのです。

さらに、お墓に対する価値観の変化も挙げられます。かつてお墓は家系を象徴する大切なものとして、子孫に受け継がれていくのが当然のこととされていました。しかし、現代社会においては、必ずしもそうとは限りません。お墓を建てるよりも、散骨や樹木葬など、他の方法を選ぶ人が増えています。また、お墓の維持管理にかかる費用も大きな負担です。墓石の建立費用だけでなく、管理費や修繕費など、継続的な出費が必要です。経済的な理由から、お墓を維持することが難しく、無縁墓になってしまうケースも増えています。これらの要因が重なり合い、無縁墓の増加という社会問題につながっているのです。

無縁墓の法的措置

お墓が無縁仏となることは、故人にとってはもちろん、残された家族にとっても辛い現実です。無縁仏とは、お墓の管理をする人がいなくなり、放置された状態のお墓のことを指します。お墓がこのような状態になった場合、墓地の管理者は法律に基づいた手順を踏んで、お墓の撤去やご遺骨の改葬を行います。

まず、墓地の管理者は、お墓が無縁仏の状態であることを確認後、関係者を探し出す努力をします。戸籍や住民票などの公的な記録を調べたり、親族や知人などに問い合わせたりして、連絡が取れる人を探します。この探索には、多くの時間と労力がかかる場合もあります。

関係者が見つかった場合は、お墓の管理について話し合いが行われます。管理を引き継ぐ人がいれば、無縁仏の状態は解消されます。しかし、関係者が見つからない、もしくは誰も管理を引き継ぐ人がいない場合は、墓地の管理者は、所定の期間、関係者からの連絡を待ちます。これは、法律で定められた手続きであり、通常数年から十数年の期間が設けられます。この期間に、関係者から連絡がなければ、お墓は最終的に無縁仏として扱われます。

無縁仏となったお墓は、墓地の管理者によって撤去され、ご遺骨は合祀墓や納骨堂に移されます。合祀墓とは、複数のご遺骨をまとめて埋葬するお墓のことで、納骨堂は、ご遺骨を納めるための建物です。ご遺骨の移送先は、墓地の所在地や管理者の規定によって異なります。

無縁仏の処理には、多くの費用と手間がかかります。そのため、近年では、無縁仏化を防ぐための対策が求められています。例えば、生前に自分の死後の埋葬について、家族とよく話し合っておくこと、永代供養墓や樹木葬など、管理の負担が少ない埋葬方法を選択することなどが有効な手段として挙げられます。無縁仏化は、社会全体で考えていくべき課題と言えるでしょう。

無縁墓問題への対策

少子高齢化が進むにつれ、後継ぎのいないお墓、いわゆる無縁墓が増加しています。この無縁墓問題は、墓地の管理や景観の悪化といった問題を引き起こすだけでなく、故人の尊厳に関わる深刻な社会問題となっています。

この問題への対策として、近年注目を集めているのが永代供養墓と樹木葬です。永代供養墓は、お墓の管理を寺院や霊園などが永代にわたって行ってくれるため、後継者がいない方でも安心して利用できます。供養の費用は最初にまとめて支払うため、後々の費用負担もありません。また、多くの場合、合同供養が行われるため、寂しさを感じることなく眠ることができます。

樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標とする自然に調和した埋葬方法です。自然豊かな環境の中で眠りたいという希望を持つ方に選ばれています。また、樹木葬は、従来のお墓に比べて費用が抑えられる場合が多く、環境への負荷も少ないという利点があります。

これらの新しい埋葬方法は、子供に負担をかけたくないという方や、後継者がいない方にとって、現実的な選択肢となっています。

無縁墓問題の解決には、こうした多様な埋葬方法の普及だけでなく、社会全体での意識改革も必要です。自分の死後について、家族としっかり話し合い、納得のいく埋葬方法を選択することが大切です。また、自治体によっては、無縁墓の発生を抑制するために、お墓の使用者に対する意識啓発や、お墓の移転にかかる費用の助成といった取り組みを行っているところもあります。これらの取り組みを積極的に活用することも、無縁墓問題の解決に繋がるでしょう。

無縁墓問題は、私たち一人ひとりが真剣に考え、行動していく必要がある問題です。未来に向けて、故人の尊厳を守り、安心して眠れる社会を築いていくために、無縁墓問題への理解を深め、自分にできることを考えていくことが大切です。

| 問題 | 対策 | メリット | その他 |

|---|---|---|---|

| 無縁墓の増加による墓地の管理、景観悪化、故人の尊厳に関わる問題 | 永代供養墓 | 永代管理、費用負担なし、合同供養 | 子供に負担をかけたくない、後継者がいない方の選択肢 多様な埋葬方法の普及、社会全体での意識改革が必要 自分の死後について家族と話し合い、納得のいく埋葬方法を選択 |

| 無縁墓の増加による墓地の管理、景観悪化、故人の尊厳に関わる問題 | 樹木葬 | 自然に調和、費用が抑えられる、環境負荷が少ない |

無縁墓と公営墓地

近年、都市部を中心に墓地不足が深刻化しています。その一方で、管理する親族がいなくなった無縁墓も増加しており、多くの公営墓地では、これらの無縁墓を撤去し、更地にした後に新たな墓地として募集する動きが活発化しています。

無縁墓が増える背景には、少子高齢化や核家族化の進行、親族との繋がりの希薄化など、様々な社会問題が複雑に絡み合っています。お墓を管理する後継ぎがいない、あるいはいても遠方に住んでいて管理が難しいといった状況が増えているのです。放置されたお墓は荒れ果て、景観を損ねるだけでなく、他の墓地利用者への配慮という点からも問題となっています。

無縁墓を撤去し、更地にすることで、限られた墓地用地を有効活用し、新たな利用希望者へ提供することができます。これにより、墓地不足の解消に繋がるだけでなく、墓地全体の環境整備にも貢献します。しかし、無縁墓の撤去は容易ではありません。まずは墓地の所有者や関係者を探し出す必要がありますが、戸籍や住民票などの情報が古くなっていたり、そもそも記録が残っていない場合もあり、調査に膨大な時間と労力がかかります。また、撤去の手続きには、ご遺骨の改葬や関係者への連絡、そして宗教的な儀式なども必要となるため、墓地管理者にとって大きな負担となっています。

無縁墓の増加を防ぐためには、まず利用者一人ひとりの意識改革が重要です。そのため、墓地の利用規約に無縁化を防ぐための条項を盛り込んだり、定期的に利用者に対して啓発活動を行うなどの対策が必要です。また、後継ぎがいない方でも安心して利用できる永代供養墓や、自然に還りたいという希望に応える樹木葬など、新しい埋葬方法の普及も大きな効果が期待されます。これらの取り組みを通じて、無縁墓問題の解決と、誰もが安心して眠れる場所を確保していくことが求められています。

| 問題点 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 墓地不足 | 都市部の人口集中 無縁墓の増加 |

無縁墓の撤去と更地化による新規墓地の確保 |

| 無縁墓の増加 | 少子高齢化 核家族化 親族との繋がりの希薄化 後継者不足 管理の困難化 |

利用者意識の改革 無縁化防止条項 利用者への啓発活動 永代供養墓 樹木葬など新しい埋葬方法 |

| 無縁墓撤去の困難さ | 所有者や関係者の特定が困難 手続きの煩雑さ(ご遺骨の改葬、関係者への連絡、宗教的儀式など) |

ー |

これからの墓地のかたち

時代の変化とともに、お墓のあり方も変わってきています。少子化や高齢化、そして家族形態の変化によって、お墓の継承が難しくなるケースが増え、無縁墓が増加するという問題が深刻化しています。この問題に対処し、将来にわたって安心してお墓を守っていくためには、従来の考え方にとらわれず、新しいお墓のかたちを模索していく必要があります。

近年注目されているのが、永代供養墓や樹木葬といった新しい埋葬方法です。永代供養墓は、お寺や霊園が永代にわたって供養と管理を行ってくれるため、後継ぎのいない方でも安心して利用できます。また、樹木葬は、墓石の代わりに樹木を墓標とする自然に還る埋葬方法で、環境への負荷が少ないという点で人気を集めています。これらの新しい埋葬方法は、多様化する人々のニーズに応えるとともに、無縁墓問題の解決策としても期待されています。

また、情報技術の活用も、これからの墓地にとって重要な要素です。例えば、インターネットを通じてお墓参りできるシステムがあれば、遠方に住んでいる方や、高齢で墓地まで足を運ぶのが難しい方でも、いつでも故人を偲ぶことができます。さらに、墓地の管理状況をインターネット上で確認できるシステムを導入すれば、管理の透明性を高め、利用者の安心感を向上させることができるでしょう。これらのシステムは、墓地管理者にとっても、業務の効率化や人手不足の解消に役立ちます。

無縁墓問題を解決し、お墓を次の世代へ繋いでいくためには、社会全体で協力し、新しい時代に対応したお墓のかたちを創り上げていく必要があります。新しい埋葬方法の普及や情報技術の活用は、そのための大きな一歩となるでしょう。未来に向けて、子孫に負担をかけず、そして故人を大切に偲ぶことができる、持続可能なお墓のあり方を考えていくことが大切です。

| 課題 | 解決策 | メリット |

|---|---|---|

| 少子化・高齢化・家族形態の変化によるお墓の継承の難化、無縁墓の増加 | 永代供養墓、樹木葬 |

|

| 遠方居住者や高齢者の墓参り困難、墓地管理の透明性確保 | 情報技術の活用(インターネット墓参り、墓地管理状況確認システム) |

|