焼香の作法と意味

葬式を知りたい

先生、焼香って線香をたむけることですよね?何回くらいやればいいんですか?

お葬式専門家

そうね、線香を使う場合もあるし、抹香を使う場合もあるわ。回数については、宗派によって違うのよ。

葬式を知りたい

宗派によって違うんですか?じゃあ、お葬式に行く前に、どの宗派かを確認した方がいいんですね。

お葬式専門家

そうね。分からない場合は、周りの人に合わせるのが一番無難よ。回数よりも、故人を偲ぶ気持ちの方が大切だからね。

焼香とは。

お葬式やお仏事の際に、お香をたいて仏様にお供えすることを『焼香』といいます。お香には、線香と抹香の二種類があり、お焼香の回数は宗派によって違います。

焼香とは

焼香とは、仏式の葬儀や法事で行われる、香を焚いて故人に供える儀式のことです。 焚き染める香には、線香や抹香などがあり、これらを香炉と呼ばれる器で焚き、立ち上る煙とともに、故人の霊を慰め、あの世での幸せを祈るという意味が込められています。また、香の煙は天へと昇っていくことから、私たちの祈りをあの世へと届けてくれるものとも考えられています。

焼香は、ただ形式的に行うものではなく、故人に哀悼の意を表す大切な方法の一つです。静かに香を焚き、合掌することで、故人との今生の別れを惜しみ、感謝の思いを伝える大切な時間となります。焼香の作法や流れは、仏教の宗派によって多少の違いがある場合もありますが、どの作法に則る場合でも、故人を偲び、心を込めて行うことが何よりも大切です。

焼香には、額のあたりまで香を上げ、押しいただくようにする「押し上げ焼香」や、額まで香を上げずに押しいただく「回し焼香」などがあります。いずれの場合も、一度香をつまんだら、香炉にくべるまでは、落とさないように注意し、静かに丁寧に行います。回数も宗派や地域によって異なり、一回、二回、三回と様々です。一般的には三回行うことが多いですが、疑問があれば葬儀社の担当者などに尋ねてみると良いでしょう。

焼香は、故人を見送る大切な儀式です。作法に捉われすぎることなく、故人を偲び、感謝の気持ちを込めて行うことが大切です。心を込めて行うことで、自らの気持ちの整理にも繋がり、故人を安らかにあの世へと送ることができるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 焼香とは | 仏式の葬儀や法事で行われる、香を焚いて故人に供える儀式。線香や抹香を香炉で焚き、故人の霊を慰め、あの世での幸せを祈る。祈りをあの世へ届ける意味も込められている。 |

| 焼香の意義 | 故人に哀悼の意を表す大切な方法。静かに香を焚き、合掌することで故人との別れを惜しみ、感謝の思いを伝える時間。 |

| 作法と種類 | 仏教の宗派によって多少の違いがある。押し上げ焼香(額まで香を上げる)、回し焼香(額まで香を上げない)など。一度つまんだ香は落とさないように注意。 |

| 回数 | 宗派や地域によって異なり、一回、二回、三回と様々。一般的には三回行うことが多い。不明な場合は葬儀社の担当者に確認。 |

| 大切なこと | 作法に捉われすぎず、故人を偲び、感謝の気持ちを込めて行うこと。 |

焼香の種類

焼香は、仏様への敬意と感謝を表す大切な儀式です。その際に用いる香には、大きく分けて線香と抹香の二種類があります。それぞれ形状や焚き方が異なり、使い分けられていますので、ここで詳しく見ていきましょう。

まず、線香は、細い棒状に成形された香です。お線香の先に火をつけ、炎を静かに消すと、煙とともに香りが立ち上ります。 その香りは、心を落ち着かせ、穏やかな気持ちにさせてくれます。線香は、家庭での仏壇への日々の供養や、お墓参りなど、比較的身近な場面で広く使われています。手軽に扱えるという点も、線香の特徴と言えるでしょう。

一方、抹香は、粉末状の香です。専用の香炉にひとつまみ、もしくは三つまみ程度をまいて焚きます。抹香を焚くと、線香とはまた異なる、奥深く荘厳な香りが広がります。この重厚な香りが、葬儀や法要といった厳粛な雰囲気をより一層引き立てます。そのため、抹香は主に葬儀や法要、寺院での儀式といった正式な場で用いられることが多いです。宗派によっては、抹香のみを用いる場合もあります。

このように、線香と抹香はそれぞれ異なる特徴を持つため、場面や宗派によって使い分けられています。焼香を行う際には、それぞれの香の特性を理解し、適切な方法で用いることが大切です。また、線香を使う際も抹香を使う際も、火の取り扱いには常に注意を払い、周囲に燃えやすいものがないかを確認し、安全に焼香を行いましょう。

| 項目 | 線香 | 抹香 |

|---|---|---|

| 形状 | 細い棒状 | 粉末状 |

| 焚き方 | 先端に火をつけ、炎を静かに消す | 香炉にひとつまみ、もしくは三つまみ程度をまく |

| 香り | 心を落ち着かせる穏やかな香り | 奥深く荘厳な香り |

| 使用場面 | 家庭での仏壇への日々の供養、お墓参りなど | 葬儀や法要、寺院での儀式など |

| その他 | 手軽に扱える | 宗派によっては抹香のみを用いる場合も |

焼香の回数

焼香は、故人に香を供えることで冥福を祈る大切な儀式です。その回数には決まった作法があり、主に宗派によって異なってきます。

浄土真宗では、一回焼香が基本です。これは、ただ阿弥陀如来に帰依することを象徴しており、数が多い少ないに意味はありません。焼香の作法も他の宗派とは少し異なり、額に押しいただく必要はありません。

多くの宗派で行われているのが三回焼香です。これは、仏・法・僧の三宝を表しています。仏は釈迦如来をはじめとする仏様、法は仏様の教え、僧は仏様の教えを伝える僧侶を指します。三回焼香を行うことで、これら三つの宝への帰依を表します。

五回焼香を行う宗派もあります。真言宗などで行われており、五智如来や五大に供養する意味が込められています。五智如来とは、大日如来から生まれた五体の如来のことです。五大とは、地・水・火・風・空の五つの要素を指し、宇宙の森羅万象を構成すると考えられています。

このように焼香には、それぞれの宗派によって異なる意味や作法があり、故人の冥福を祈る大切な作法です。参列する葬儀や法要の宗派に合わせて、適切な回数で焼香を行うことが大切です。もし焼香の作法が分からない場合は、葬儀社の担当者に尋ねるか、周りの参列者に倣って行うようにしましょう。慌てずに、心を込めて故人の冥福を祈ることが最も重要です。

| 焼香回数 | 宗派 | 意味 |

|---|---|---|

| 一回 | 浄土真宗 | 阿弥陀如来への帰依 |

| 三回 | 多くの宗派 | 仏・法・僧の三宝への帰依 |

| 五回 | 真言宗など | 五智如来や五大への供養 |

焼香の作法

焼香は、故人に最後のお別れを告げる大切な儀式であり、宗派によって多少の違いはありますが、基本的な流れはどの宗派でも変わりません。まず、焼香台の手前で遺族や僧侶に深く頭を下げ一礼します。次に、焼香台の前に進み、姿勢を正します。

焼香には、抹香と線香の二種類があります。抹香を使う場合は、右手で香盒の蓋を開け、親指、人差し指、中指の三本で少量の抹香をつまみ、額の高さまで掲げ、静かに香炉に落とします。この動作を、回数は宗派によって異なりますが、一般的には一回もしくは三回繰り返します。一度にたくさんの抹香をつまむのではなく、少量ずつ静かに落とすのが作法です。

線香を使う場合は、ロウソクの火で線香に火をつけます。線香の火は、息を吹きかけて消すのではなく、手で軽く扇いで消すか、または振って消します。火が消えたら、静かに香炉に立てます。線香の本数は、宗派によって異なり、一本や三本の場合が多いです。

焼香が終わったら、合掌し、故人の冥福を心静かに祈ります。祈りが終わったら、遺族や僧侶に一礼し、静かに席に戻ります。焼香中は、静かに振る舞い、周りの人に配慮することが大切です。私語は慎み、携帯電話などもマナーモードにするなど、周囲に気を配りましょう。

焼香は、故人への弔いの気持ちを表す大切な儀式です。形式だけでなく、故人を偲び、感謝の気持ちを込めて、心を込めて行うことが大切です。焼香の作法を事前に理解しておくと、落ち着いて故人を見送ることができます。

| 手順 | 説明 | ポイント |

|---|---|---|

| 1. 礼 | 焼香台の手前で遺族や僧侶に深く頭を下げ一礼します。 | |

| 2. 姿勢 | 焼香台の前に進み、姿勢を正します。 | |

| 3. 焼香 (抹香) | 右手で香盒の蓋を開け、親指、人差し指、中指の三本で少量の抹香をつまみ、額の高さまで掲げ、静かに香炉に落とします。 一般的には一回もしくは三回繰り返します。 |

一度にたくさんの抹香をつまむのではなく、少量ずつ静かに落とす。 |

| 4. 焼香 (線香) | ロウソクの火で線香に火をつけます。 火は、息を吹きかけて消すのではなく、手で軽く扇いで消すか、または振って消します。 火が消えたら、静かに香炉に立てます。 本数は、宗派によって異なり、一本や三本の場合が多いです。 |

|

| 5. 合掌 | 合掌し、故人の冥福を心静かに祈ります。 | |

| 6. 礼 | 祈りが終わったら、遺族や僧侶に一礼し、静かに席に戻ります。 | |

| 7. 注意点 | 焼香中は、静かに振る舞い、周りの人に配慮することが大切です。私語は慎み、携帯電話などもマナーモードにするなど、周囲に気を配りましょう。 |

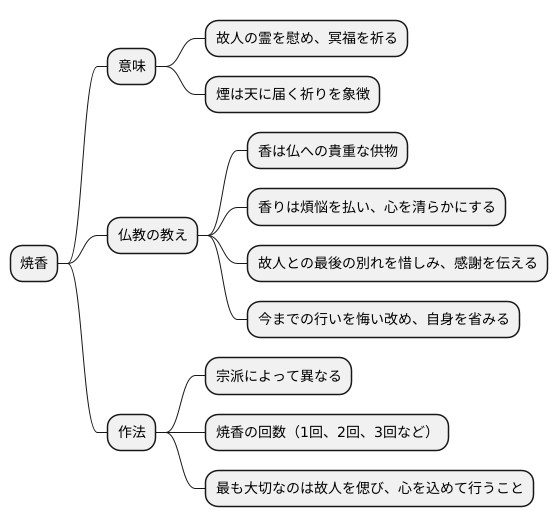

焼香の意味

葬儀や法要で執り行われる焼香。立ち上る香の煙と静寂の中で、故人に思いを馳せる大切な時間です。焼香は、単なる儀式的な行為ではなく、深い意味を持つ弔いの作法です。故人の霊を慰め、冥福を祈るという意味が込められています。また、焚かれた香から立ち上る煙は、天に届く私たちの祈りを象徴するものと考えられています。

焼香は、仏教の教えに基づいた儀式です。お香は古来より、仏様に捧げる貴重な供物として大切にされてきました。その香りは、煩悩を払い、心を清らかにする力があると信じられています。焼香を行うことで、私たちの心は静まり、故人への想いを深めることができます。静かに香を焚き、手を合わせることで、故人との最後の別れを惜しみ、感謝の気持ちを伝えることができます。また、焼香は、故人の霊前で、今までの行いを悔い改め、自身を省みる機会でもあります。

焼香の作法は、宗派によって少しずつ異なります。例えば、焼香の回数は、一回、二回、三回と様々です。宗派ごとの作法を事前に調べておくことが大切です。しかし、どのような作法であっても、最も大切なのは、故人を偲び、心を込めて焼香を行うことです。それぞれの宗派の教えや作法を理解し、心を込めて焼香を行うことで、故人の霊を慰め、安らかな眠りを祈ることができます。焼香は、私たちが故人への弔意を表すための、大切な手段の一つなのです。

まとめ

葬儀や法要において、焼香は故人を偲び、冥福を祈る大切な儀式です。線香や抹香の香りは、私たちの祈りを天に届けるものとされ、故人の霊を慰めます。焼香は、それぞれの宗派によって作法や回数が異なり、仏式、神式、キリスト教式など、それぞれの宗教によって作法が細かく定められています。

仏式の場合、一般的には、額の前に押しいただき、静かに香炉に落とすのが主流です。回数は、宗派や地域によって異なり、一炷、二炷、三炷の場合があります。焼香の作法は、故人への敬意と弔意の表れです。作法を間違えると失礼にあたる場合もあるので、事前に確認しておくことが大切です。宗派や地域によって異なるため、葬儀社や寺院に確認することをお勧めします。

神道では、玉串奉奠(たまぐしほうてん)を行います。これは、榊の枝葉に紙垂(しで)をつけた玉串を神前に捧げる儀式です。玉串は、故人の霊が宿るものと考えられており、捧げることで故人の冥福を祈ります。

キリスト教式では、焼香の代わりに献花を行うことが一般的です。白い花を祭壇に捧げ、故人の霊を悼みます。花は、故人への感謝と永遠の命を象徴しています。

どの宗教においても、故人を偲び、冥福を祈る心が最も大切です。それぞれの宗教の作法を理解し、心を込めて行うことで、故人の霊はきっと安らかな眠りにつくことでしょう。

| 宗教 | 儀式 | 意味/目的 |

|---|---|---|

| 仏式 | 焼香 (一炷、二炷、三炷) | 祈りを天に届け、故人の霊を慰める、故人への敬意と弔意の表れ |

| 神道 | 玉串奉奠 | 故人の霊が宿る玉串を神前に捧げ、冥福を祈る |

| キリスト教式 | 献花 | 故人への感謝と永遠の命を象徴し、霊を悼む |