読経の意味と葬儀・法事における役割

葬式を知りたい

先生、読経って、お経を読むことですよね?お葬式でよく聞きますが、どんな意味があるのですか?

お葬式専門家

そうだね、お経を読むことを読経と言うよ。お葬式だけでなく、法事でも行われるね。故人の霊を弔い、あの世での幸せを願うという意味があるんだよ。また、聞いている人の心を落ち着かせ、故人を偲ぶ意味もあるんだ。

葬式を知りたい

あの世での幸せを願うために行うのですね。読経は、ただ読むだけでなく、何か決まりはあるのですか?

お葬式専門家

もちろん。お経の種類や読み方、節回しなど、宗派によって様々な決まりがあるんだよ。例えば、声に出して読む読経だけでなく、声に出さずに読む看経というものもある。また、暗記して読む誦経もあるんだよ。

読経とは。

お葬式やお法事でよく聞く『読経』について説明します。『読経』とは、お経を声に出して読むことです。声に出さずに読む場合は『看経』と言います。『読経』は、お経の内容をよく理解し、それを世の中に広めるために始まったと言われています。普通は、お経を見ながら声に出して読みますが、暗記して読む場合は『誦経』と言います。

読経とは

読経とは、仏教の教えが書かれたお経を声に出して読むことです。お葬式やお法事などで僧侶が読経する様子は、皆さんもよく目にされているのではないでしょうか。読経は、ただ儀式的に行われているわけではありません。亡くなった方の霊を慰め、あの世での幸せを祈るための大切な宗教的行為です。

お経には、仏様の教えや、悟りを開いた高僧の教えなどが記されています。これらの教えを声に出して読むことで、聞いている人の心に仏の教えが響き渡り、心を清める効果があるとされています。また、読経をすることで、故人の冥福を心から祈る気持ちがより強く表れるとも考えられています。読経は、故人の霊を慰めるだけでなく、残された人々の心を穏やかにし、悲しみを癒す効果もあると言われています。静かで厳かな読経の音色は、聞いている人の心を落ち着かせ、深い悲しみの中でも安らぎを感じさせてくれます。

読経の内容は、宗派によって様々です。お葬式では、故人の成仏を願うお経が読まれます。また、四十九日法要などの法事では、故人の追善供養を目的としたお経が読まれます。お経は、サンスクリット語や漢文で書かれているものが多く、その意味を理解することは難しいですが、僧侶の声を通して伝えられる読経の音色は、私たちの心に深く響き、様々な感情を呼び起こします。読経は、仏教における大切な実践の一つであり、故人を偲び、冥福を祈る場において欠かせないものなのです。読経を通して、私たちは故人と改めて向き合い、命の尊さや、生きることの意味を考える機会を得ることができるのです。

| 読経の目的・効果 | 内容・詳細 |

|---|---|

| 故人の霊を慰める | あの世での幸せを祈るための大切な宗教的行為 |

| 心を清める | 仏の教えが心に響き渡る効果 |

| 冥福を祈る気持ちを強く表す | 故人の冥福を心から祈る |

| 残された人々の心を穏やかにする | 悲しみを癒す効果、静かで厳かな読経の音色が安らぎを与える |

| 様々な感情を呼び起こす | 僧侶の声を通して伝えられる読経の音色が心に響く |

| 命の尊さや生きることの意味を考える機会 | 故人と改めて向き合う機会 |

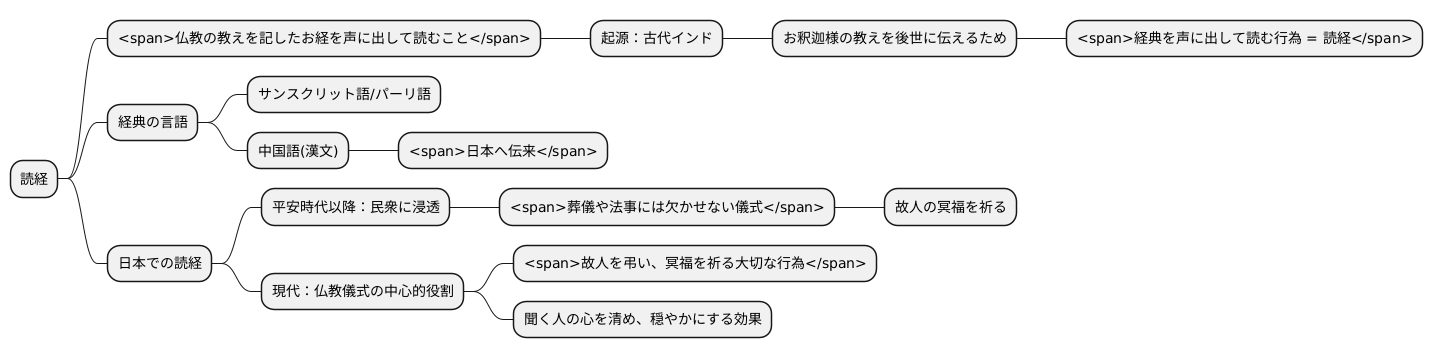

読経の起源と歴史

読経は、仏教の教えを記したお経を声に出して読むことを指します。その起源は、仏教発祥の地である古代インドにまで遡ります。仏教の開祖であるお釈迦様は、生前、弟子たちに直接教えを説いていましたが、お釈迦様が亡くなった後、その尊い教えを正しく後世に伝えるため、弟子たちは記憶を頼りに教えを文字に書き起こし、経典としてまとめ始めました。そして、この経典を繰り返し声に出して読む、すなわち読経という行為が生まれたのです。

当初、経典はサンスクリット語やパーリ語といった古代インドの言葉で書かれていましたが、仏教が中国へ伝わると、中国語に翻訳され、漢文の経典が作られました。そして、中国から日本へ仏教が伝来した際にも、これらの漢文の経典がもたらされ、日本で読経が行われるようになったのです。

日本では、平安時代以降、仏教信仰が広く民衆に浸透するにつれて、読経は人々の生活の中に深く根付いていきました。特に、故人の霊を弔う葬儀や法事においては、読経は欠かせない大切な儀式となりました。読経によって、故人の冥福を祈り、あの世での安らかな暮らしを願うのです。僧侶が独特の節回しで唱える読経の音色は、厳粛な雰囲気を作り出し、参列者の心を静め、故人を偲ぶ大切な時間となります。

現代においても、読経は仏教儀式の中心的な役割を担っています。時代が変わっても、読経は故人を弔い、冥福を祈る大切な行為として、人々の心に生き続けているのです。また、読経は単に故人のためだけでなく、読経を聞く人々の心を清め、穏やかにする効果もあると言われています。

読経の種類と意味

お葬式や法事などで僧侶が読誦するお経には、様々な種類があり、それぞれに異なる意味や功徳が込められています。代表的なお経と、その教えについてご紹介します。

まず、『般若心経』は、大乗仏教の核心となる空の思想を説いた短いお経です。わずか262文字の中に、仏教の深遠な智慧が凝縮されており、私たちの迷いを断ち切り、悟りの境地へと導く力があるとされています。日常的にお唱えすることで、心穏やかに過ごせるとも言われています。

次に、『阿弥陀経』は、阿弥陀仏の慈悲と極楽浄土への往生を説いたお経です。阿弥陀仏を信じ、念仏を唱えることで、死後には苦しみのない極楽浄土へ往生できると説かれており、多くの人々に希望を与えています。お葬式やお盆の時期によく読誦されるのも、故人の冥福を祈る意味合いが強いからです。

『観音経』は、観音菩薩の慈悲と救済の力を説いたお経です。あらゆる苦しみから人々を救い、願いを叶えてくれる観音菩薩への信仰は深く、お葬式や法事だけでなく、日々の暮らしの中でも読誦されています。観音菩薩は、人々の声に耳を傾け、苦難から救ってくれると信じられています。

『法華経』は、釈迦牟尼仏が説いた教えの集大成とも言える大乗仏教の代表的なお経です。すべての人々が仏になることができると説き、平等と慈悲の精神を強調しています。このお経は、私たちの心に潜む可能性を信じ、より良い生き方へと導いてくれるでしょう。

このように、読経はただ文字を読むだけではなく、それぞれの教えを理解し、心に刻むことで、より深い信仰へと繋がります。お経の意味を知ることで、ご先祖様への感謝の気持ちや、自身の生き方を見つめ直す良い機会となるでしょう。

| お経 | 教え | 意味/功徳 | 読誦される場面 |

|---|---|---|---|

| 般若心経 | 空の思想 | 迷いを断ち切り、悟りの境地へ導く。心穏やかに過ごせる。 | 日常的 |

| 阿弥陀経 | 阿弥陀仏の慈悲と極楽浄土への往生 | 死後、極楽浄土へ往生できる。故人の冥福を祈る。 | お葬式、お盆 |

| 観音経 | 観音菩薩の慈悲と救済の力 | あらゆる苦しみから救い、願いを叶える。 | お葬式、法事、日常 |

| 法華経 | すべての人々が仏になることができる | 平等と慈悲の精神。より良い生き方へ導く。 | – |

葬儀における読経

葬儀は、故人との最後のお別れを告げる大切な儀式です。その中で読経は、深い悲しみに包まれた場を厳かな雰囲気で満たし、故人の霊を弔い、冥福を祈る大切な役割を担っています。読経の声が響き渡る中、参列者は静かに耳を傾け、故人の生前の姿を偲びながら、冥福を祈ります。

読経は、単なる儀式的なものではなく、深い意味を持つ行為です。僧侶が唱える経文は、仏の教えを説き、故人の霊を慰め、迷いのない世界へと導くための祈りが込められています。また、読経は、故人の成仏を願うだけでなく、遺された人々にも大きな力を与えます。深い悲しみの中で、読経を聴くことで、心は静まり、安らぎを感じ、故人の霊が安らかに旅立ったことを実感できるでしょう。そして、悲しみを乗り越え、前向きに生きていく力となるのです。

読経の種類は宗派によって異なり、それぞれの宗派で大切にされている教えが込められています。例えば、浄土真宗では「阿弥陀経」などが読まれ、阿弥陀仏の本願力によって故人が極楽浄土へ導かれることを祈ります。真言宗では「般若心経」などが読まれ、真理を悟り、迷いを断ち切ることを祈ります。それぞれの宗派の教えに基づいた読経は、故人の霊を慰め、成仏へと導くための大切な祈りの言葉なのです。

葬儀における読経は、故人、遺族、そして参列者にとって、深い意味を持つ尊い儀式と言えるでしょう。読経を通して、故人は安らかな眠りにつき、遺族は悲しみを癒やし、新たな一歩を踏み出す勇気を得ることができます。そして、参列者は、命の尊さ、人生の儚さを改めて感じ、自身の人生を見つめ直す機会となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 葬儀における読経の意義 | 故人との最後のお別れ、深い悲しみに包まれた場を厳かな雰囲気で満たし、故人の霊を弔い、冥福を祈る。 |

| 読経の役割 | 仏の教えを説き、故人の霊を慰め、迷いのない世界へと導くための祈り。遺された人々にも安らぎと前向きに生きていく力を与える。 |

| 読経の種類 | 宗派によって異なり、それぞれの宗派で大切にされている教えが込められている。(例:浄土真宗 – 阿弥陀経、真言宗 – 般若心経) |

| 読経の対象と効果 |

|

法事における読経

法事は、亡くなった方を偲び、その霊を慰める大切な儀式です。中でも読経は、法事の中心となる重要な部分であり、僧侶が読上げるお経によって、故人の冥福を祈り、迷いのない世界へ導く意味が込められています。

法事は、故人の命日や祥月命日、あるいは四十九日、一周忌、三回忌といった節目に行われます。これらの日に集まった親族や知人たちは、読経を通して故人を偲び、生前の思い出を語り合います。読経の声は、静かで厳かな雰囲気を作り出し、参列者の心を落ち着かせ、故人に思いを馳せる助けとなります。読経の内容は、主に仏様の教えや功徳を称えるもので、故人が迷わずに悟りの世界へと向かえるよう祈りが込められています。また、遺族にとっては、読経を聴くことで、故人の霊が安らかに眠っていることを感じ、悲しみを癒やし、前向きに生きていく力となるのです。

読経は、僧侶の読上げる声だけでなく、焼香や合掌といった作法も大切な要素です。焼香は、香の煙に乗って故人に祈りを届ける意味があり、合掌は、仏様への敬意と故人への感謝を表すものです。これらの作法を丁寧に行うことで、より一層、故人の霊を慰め、冥福を祈ることができます。

法事における読経は、単なる儀式的なものではなく、故人と遺族の心を繋ぐ大切な役割を担っています。読経を通して、故人の存在を改めて感じ、その教えや思い出を振り返ることで、遺族は故人の思いを受け継ぎ、力強く生きていくことができるのです。そして、法事という場が、人と人との繋がりを再確認し、支え合う大切さを学ぶ機会にもなっていると言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法事の目的 | 亡くなった方を偲び、その霊を慰める。故人の冥福を祈り、迷いのない世界へ導く。 |

| 法事の時期 | 命日、祥月命日、四十九日、一周忌、三回忌などの節目 |

| 読経の効果 |

|

| 読経の要素 |

|

| 読経の役割 |

|