納棺の儀:故人との最後の別れ

葬式を知りたい

先生、「納棺」って、故人を棺に入れることですよね?他に何か特別な意味はあるんですか?

お葬式専門家

そうだね、故人を棺に納めることを「納棺」と言うよ。 死装束を着せたり、故人が愛用していた物を棺に入れたりするのも納棺のうちだ。 最近では葬儀社が全て行うことも多いけれど、神道の場合は神官が立ち会うこともあるんだよ。

葬式を知りたい

映画『おくりびと』は納棺師の物語でしたよね?納棺って、葬儀社の人が行うものだと思っていました。

お葬式専門家

その通り。『おくりびと』は納棺師に焦点を当てた映画だね。納棺は、本来は神官や近親者などが行うこともあったんだけど、近年は専門の納棺師や葬儀社が行うことがほとんどになったんだよ。

納棺とは。

お葬式と法事でよく聞く「納棺」という言葉について説明します。納棺とは、亡くなった方を棺に納めることです。その際、故人に白い衣装を着せたり、棺の中に故人が愛用していた物を一緒に入れたりします。白い衣装は死装束と呼ばれ、一緒に納める物は副葬品と呼ばれています。神道のお葬式では、昔は神主さんが納棺に立ち会うのが普通でしたが、最近は葬儀屋さんが全て行うことも多くなってきました。少し前に流行した映画「おくりびと」は、この納棺をする人の物語です。

納棺とは

納棺とは、亡くなった方を棺に納める儀式のことです。故人にとってこの世での最後の身支度を整え、安らかな旅立ちへと送り出す大切な儀式と言えるでしょう。単に亡骸を棺に納めるだけでなく、深い意味を持つ日本の伝統文化の一つです。古くから大切にされてきたこの儀式は、葬儀の中でも特に重要なものとされています。

納棺の際には、まず故人の体を清めます。湯灌と呼ばれるこの儀式では、温かいお湯で体を洗い清め、身だしなみを整えます。まるで故人が生前のように、髪を整え、髭を剃り、化粧を施すこともあります。これは、故人に生前と変わらぬ姿で旅立ってほしいという遺族の願いが込められた行為です。

清めが終わると、故人に死装束を着せ、棺に納めます。故人が愛用していた着物や、思い出の品などを棺に納めることもあります。これは、故人の魂が安らかに眠れるようにとの祈りが込められています。また、故人の霊が迷わずあの世へ行けるようにと、六文銭や守り刀などの副葬品を納める地域もあります。

納棺は、遺族にとって故人と最後の別れを告げる時でもあります。深い悲しみの中にも、故人との思い出を振り返り、感謝の気持ちを表す大切な時間となります。静かに故人の冥福を祈り、安らかな旅立ちを願う、厳粛で神聖な儀式と言えるでしょう。納棺の時間は、地域や宗教によって異なりますが、いずれも故人を敬い、弔う気持ちで行われます。

| 儀式 | 意味/目的 | 詳細 |

|---|---|---|

| 納棺 | 故人に最後の身支度を整え、安らかな旅立ちへと送り出す | 日本の伝統文化の一つであり、葬儀の中でも特に重要な儀式 |

| 湯灌 | 故人の体を清める | 温かいお湯で体を洗い清め、身だしなみを整える。生前と変わらぬ姿で旅立ってほしいという遺族の願いが込められている。 |

| 死装束/副葬品 | 故人の魂が安らかに眠れるようにとの祈り | 愛用していた着物や思い出の品、六文銭や守り刀などを棺に納める。 |

| 納棺式 | 遺族が故人と最後の別れを告げる | 故人との思い出を振り返り、感謝の気持ちを表す時間。故人の冥福を祈り、安らかな旅立ちを願う厳粛で神聖な儀式。 |

納棺の手順

納棺とは、故人を棺に納める儀式であり、葬儀の中でも特に厳粛な場面です。この儀式は、故人の現世での最後の身支度を整え、あの世への旅立ちを見送る大切な意味を持っています。納棺の具体的な手順は地域や宗教、そして個々の家の風習によって多少の違いがありますが、ここでは一般的な流れをご紹介します。

まず、故人に死装束を着せます。死装束とは、白い着物のようなもので、あの世へ旅立つための清浄な姿を表すと言われています。一般的には経帷子と呼ばれる簡素な白い着物ですが、地域によっては普段着慣れた着物や洋服を用いる場合もあります。故人の身体を清拭し、死装束を着せた後、故人の顔に白い布を覆います。これは、故人の魂が身体から離れていくまでの間、安らかに眠れるようにとの配慮から行われます。

次に、棺の中に副葬品を納めていきます。副葬品とは、故人が生前に愛用していた品々や思い出の品などで、故人があの世でも寂しくないように、また、安らかに過ごせるようにとの願いが込められています。数珠や扇子などの定番の品に加え、近年では故人の趣味の品や写真、手紙、愛読書など、故人の個性を偲ばせる品々を納めることも多くなっています。これらの品々は、故人の人生の軌跡を物語る大切な証となるでしょう。

副葬品を納めた後、故人を棺に納めます。この時、故人の頭が北枕になるようにするのが一般的です。これは、北枕が故人の安らかな眠りを守るとされているためです。そして、最後に棺の蓋を閉じ、釘を打ちます。釘打ちは、故人の冥福を祈る儀式であり、参列者も故人との別れを惜しみながら、最後の別れを告げます。このように、納棺は故人の旅立ちを支え、見送るための大切な儀式なのです。

| 儀式 | 意味/目的 | 具体的な手順 |

|---|---|---|

| 納棺 | 故人を棺に納める儀式。故人の現世での最後の身支度を整え、あの世への旅立ちを見送る。 |

|

| 死装束 | あの世へ旅立つための清浄な姿を表す。 | 白い着物(経帷子)、または普段着慣れた着物や洋服。 |

| 副葬品 | 故人があの世でも寂しくないように、また、安らかに過ごせるようにとの願いが込められている。故人の人生の軌跡を物語る証となる。 | 数珠、扇子などの定番の品、故人の趣味の品、写真、手紙、愛読書など。 |

宗教による違い

人が亡くなり、あの世へと旅立つ際には、様々な儀式を行います。中でも、納棺の儀式は故人との最後の別れを告げる大切な儀式であり、宗教によってその作法は様々です。大きく分けて神道、仏教、キリスト教の三つの宗教について、それぞれ見ていきましょう。

まず神道では、故人の魂を清めるためにお祓いを行います。かつては神官が儀式を執り行うのが一般的でしたが、近年では葬儀社が中心となって行うケースも増えています。白い布で故人を包み、頭に三角の白い布をかぶせるといった特有の風習も存在します。また、故人の愛用品を棺に納めることもあります。これは、あの世でも故人が不自由なく過ごせるようにとの願いが込められています。

次に仏教では、宗派によって多少の違いはありますが、僧侶による読経が中心となります。読経を通して、故人の成仏を祈ると共に、残された人々の心を慰めます。また、焼香を行い、故人に最後の別れを告げます。棺には、故人の好きだった食べ物や花などを納めることもあります。

最後にキリスト教では、牧師が聖書の一節を読み上げ、故人の魂の安息を祈ります。故人のこれまでの行いを称え、天国へ導かれるように祈りを捧げます。花で棺を飾り、故人を送る習慣もあります。

このように、それぞれの宗教によって儀式の内容は異なりますが、故人の霊魂を敬い、冥福を祈るという根底にある思いは共通しています。それぞれの宗教の教えに基づき、故人を弔うことで、残された人々は悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すことができるのです。

| 宗教 | 主な儀式内容 | その他 |

|---|---|---|

| 神道 | お祓い、白い布で故人を包む、頭に三角の白い布をかぶせる | 故人の愛用品を棺に納める |

| 仏教 | 僧侶による読経、焼香 | 故人の好きだった食べ物や花などを納める |

| キリスト教 | 牧師が聖書の一節を読み上げ、祈りを捧げる | 花で棺を飾る |

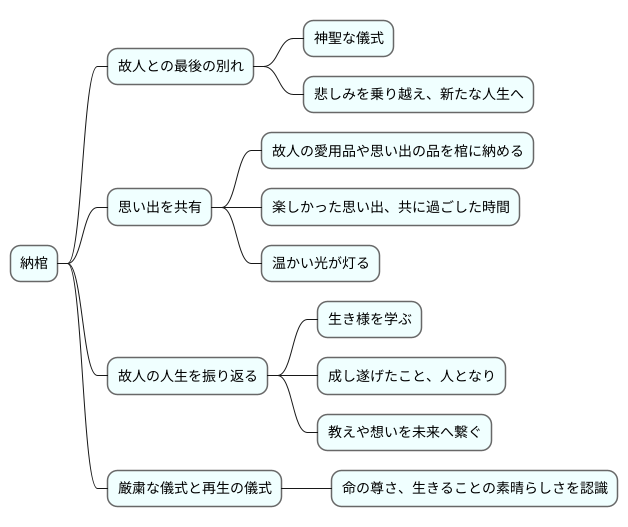

納棺の意義

納棺は、単に故人を棺に納める行為ではありません。それは、この世とあの世の境目で、故人との最後の別れを告げる神聖な儀式であり、同時に遺族にとっては深い悲しみを乗り越え、新たな人生へと踏み出すための大切な節目でもあります。

納棺の場では、故人と生きた時間を共有した家族や親族、友人たちが集い、故人の愛用品や思い出の品を棺に納めながら、故人の生きた証に触れ、在りし日を偲びます。楽しかった思い出、共に過ごした時間、故人の温もりを思い出しながら語り合うことで、悲しみは和らぎ、心の中に温かい光が灯ります。それは、まるで故人が優しく微笑みかけてくれているかのようです。そして、故人の冥福を静かに祈り、安らかな旅立ちを願うことで、遺族は心の整理をつけ、前向きに生きていく力を取り戻していくのです。

また、納棺は、故人の人生を振り返り、その生き様を学ぶ貴重な機会でもあります。故人の歩んできた道のり、その中で成し遂げたこと、人となり、そして遺族に対する深い愛情を改めて感じ、感謝の思いを新たにすることができます。故人の残した教えや想いを受け継ぎ、未来へと繋いでいく。納棺はそのための大切な一歩となるのです。

故人の旅立ちを見送る厳粛な儀式であると同時に、遺された人たちが新たな一歩を踏み出すための再生の儀式でもある納棺。それは、命の尊さ、そして生きることの素晴らしさを改めて認識させてくれる、かけがえのない時間となるでしょう。

映画『おくりびと』

映画『おくりびと』は、それまであまり知られていなかった納棺師という仕事に光を当て、多くの人々に納棺の大切さを再認識させた感動的な作品です。この映画は、主人公である大悟が、ひょんなことから納棺師の仕事を始めることになり、最初は戸惑いや偏見に苦しみながらも、仕事を通して死と真摯に向き合い、次第に納棺師としての誇りをていく様子を描いています。

大悟が故人の身体を清め、衣装を着付け、化粧を施す一連の所作は、まるで故人を生きた証とともに新たな旅へと送り出す儀式のようです。それは単なる死体の処理ではなく、故人の尊厳を守り、安らかな眠りに導くための神聖な行為として描かれています。また、遺族にとっては、最期の別れを惜しみ、感謝の気持ちを伝える大切な時間となります。映画では、様々な人々の死と向き合う中で、大悟自身も人生の意味や家族の愛について深く考え、成長していく姿が丁寧に描かれています。

『おくりびと』のヒットは、納棺師という職業への関心を高めるだけでなく、社会全体に「死」を見つめ直す契機を与えました。これまでタブーとされがちだった「死」について、家族や友人と語り合う機会が増え、人生の最後をどのように締めくくりたいのか、自分らしい葬儀とは何かを考える「終活」という言葉も広く知られるようになりました。納棺は、故人の尊厳を守り、遺族の心を癒す人生の締めくくりに欠かせない大切な儀式です。映画『おくりびと』は、私たちにその意味を深く問いかける、心に残る作品と言えるでしょう。

| 映画 | テーマ | 影響 |

|---|---|---|

| おくりびと | 納棺の重要性、死と向き合うこと、人生の意味、家族の愛 | 納棺師への関心の向上、死を見つめ直す契機、終活の普及 |