僧侶の役割:葬儀と法事における重要性

葬式を知りたい

先生、僧侶って仏教の人だけなんですか?キリスト教の神父さんとかイスラム教の人も僧侶って言うんですか?

お葬式専門家

いい質問だね。僧侶という言葉は、もとは仏教の修行者のことを指す言葉だけど、広い意味では他の宗教でも神様に仕える人のことを僧侶と呼ぶこともあるんだよ。例えばキリスト教の神父さんや、イスラム教の指導者も僧侶と呼ばれる場合があるね。

葬式を知りたい

じゃあ、神父さんもお坊さんも同じように僧侶ってことですね!でも、イスラム教は少し違うんですか?

お葬式専門家

そう、広い意味では同じように使われることもあるね。ただし、イスラム教では、神様に仕える人という特別な立場の人がいるという考え方は本来ないんだ。だから、イスラム教の指導者を僧侶と呼ぶのは、少し注意が必要だね。

僧侶とは。

お葬式やお法事などで見かける『僧侶』という言葉について説明します。仏教では、家を出て修行をし、仏様の教えを守り、人々に広める宗教者を僧侶、または僧と呼びます。一般的には、僧侶は男性を指すことが多く、女性の場合は尼、または尼僧と呼びます。つまり、私たちがよく知っているお坊さんや尼さんのことです。僧侶という言葉は仏教のイメージが強いですが、キリスト教やイスラム教でも、神父や牧師以外にも、僧侶と呼ぶことがあります。ただし、イスラム教では、神様に仕える役目や立場によって人を区別する考え方を認めておらず、本来は聖職者という言葉自体が適切ではないとされています。

僧侶とは

僧侶とは、仏教において家を出て仏道に入り、厳しい修行に励む人のことです。仏様の教えを深く理解し、それを人々に伝える大切な役割を担っています。一般的には男性の出家者を僧侶と呼び、女性の出家者は尼や尼僧と呼ばれます。お坊さん、尼さんといった親しみを込めた呼び方も広く使われています。

僧侶と聞くと、私たちはすぐに仏教を思い浮かべますが、実はキリスト教やイスラム教でも、僧侶と呼ぶ人がいる場合があります。キリスト教では、神父や牧師以外にも、修道院などで祈りと労働に励む修道士や修道女を僧侶と呼ぶことがあります。彼らは、俗世を離れ、共同生活を送りながら信仰を深めています。イスラム教では、本来、神に仕える者として人間の間には上下の区別がないという教えがあり、聖職者という考え方は馴染まないものとされています。しかし、一部の宗派では、指導者や修行者を僧侶と呼ぶ場合もあるようです。

僧侶は、それぞれの宗教において、教えを学び、実践し、伝えるという共通の役割を持っています。仏教の僧侶は、お葬式や法事といった儀式を執り行い、人々に仏様の教えを説き、心の支えとなる存在です。また、地域社会との繋がりを大切にし、様々な活動を通して人々の生活を支える役割も担っています。厳しい修行によって得た深い知識と慈悲の心で、人々を導く僧侶は、宗教界においてなくてはならない存在と言えるでしょう。

| 宗教 | 僧侶の呼び方 | 役割・特徴 |

|---|---|---|

| 仏教 | 僧侶(男性), 尼、尼僧(女性), お坊さん, 尼さん | 葬式や法事の執行、仏教の教えを説く、地域社会との繋がり、心の支え |

| キリスト教 | 修道士(男性), 修道女(女性) | 修道院で祈り、労働、信仰を深める、俗世を離れた共同生活 |

| イスラム教 | 指導者、修行者(一部の宗派) | 聖職者という考え方は馴染まないが、一部宗派で指導者や修行者を僧侶と呼ぶ |

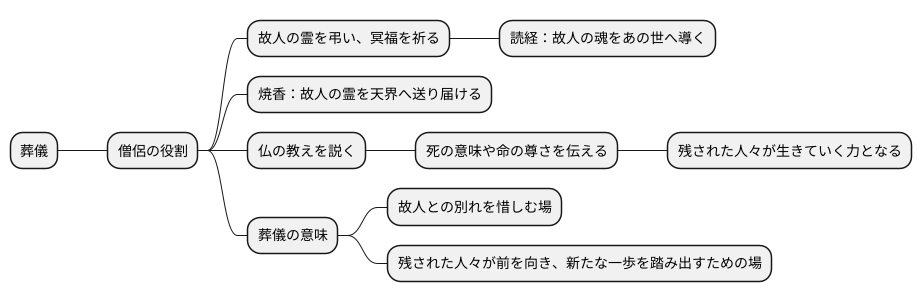

葬儀における僧侶の役割

葬儀は、大切な人を失った深い悲しみの中で行われる儀式ですが、そこには様々な役割を担う人々がいます。中でも僧侶は、故人の霊を弔い、冥福を祈るという重要な役割を担っています。僧侶の読経は、単なる儀式的なものではなく、故人の魂をあの世へと導くための大切な祈りの言葉です。読経の声は、静かに響き渡り、悲しみに暮れる遺族や参列者の心を包み込み、穏やかな気持ちへと導いてくれます。

焼香もまた、僧侶によって執り行われる大切な儀式の一つです。香の煙は天へと昇り、故人の霊を天界へと送り届けるとされています。参列者は、焼香を通して故人に最後の別れを告げ、冥福を祈ります。僧侶は、これらの儀式を滞りなく執り行うことで、故人の安らかな旅立ちを支え、遺族の心を癒やす手助けをしているのです。

また、僧侶は仏の教えを説くことで、死の意味や命の尊さを人々に伝えます。死は誰しもが避けることのできないものであり、その現実に直面した時、人は深い悲しみや不安に襲われます。僧侶は、仏教の教えに基づき、死は終わりではなく、新たな生への始まりであることを説き、残された人々が生きていく力となるよう導きます。葬儀は、故人との別れを惜しむ場であると同時に、残された人々が前を向き、新たな一歩を踏み出すための場でもあるのです。僧侶は、その大切な一歩を支える存在として、葬儀において重要な役割を担っていると言えるでしょう。

法事における僧侶の役割

法事は、亡くなった人の魂の幸せを願い、良い行いによって供養する仏教の儀式です。仏教では人は亡くなるとあの世に旅立ち、やがて生まれ変わると考えられています。法事は、この世に残された者が、故人の冥福を祈るだけでなく、故人の霊が迷わずあの世へと旅立てるように、そして良い世界に生まれ変われるようにと祈りを捧げる大切な機会です。

この法事において、僧侶は重要な役割を担っています。まず、読経によってお経を読み上げます。お経には仏様の教えが込められており、読経を通して故人の霊を慰め、功徳を積むことができます。また、法話では、故人の生前の行いや人となり、仏教の教えなどを交えながら話をします。これは、参列者に故人の生き方を改めて思い起こさせ、その生き方から学びを得る機会となるでしょう。

法事は、遺族や親族、故人と親しかった人々が集い、故人を偲び、思い出を語り合う場でもあります。僧侶は、故人の霊前で故人の功績や人柄を語り、参列者と故人の思い出を共有することで、悲しみを分かち合い、心を癒やす手助けをします。また、故人の教えや生き方を伝えることで、家族や親族の絆をより一層深める役割も担っています。

法事は、単に故人の死を悲しむ場ではなく、故人の生きた証を未来へと繋ぐ大切な儀式です。僧侶は、この儀式の中心人物として、読経や法話、そして遺族との対話を通して、故人の霊を慰め、遺族の心を支え、故人の生きた意味を未来へと伝えていきます。僧侶の存在は、法事が滞りなく行われ、その意義が深く心に刻まれるために欠かせないものと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法事の目的 | 亡くなった人の魂の幸せを願い、良い行いによって供養する仏教の儀式。 故人の冥福を祈り、迷わずあの世へ旅立ち、良い世界に生まれ変われるように祈る。 |

| 僧侶の役割 |

|

| 法事の意義 |

|

僧侶との関係性

お坊様は、仏事の際だけでなく、地域社会においても大切な役割を担っています。人生の喜びや悲しみ、様々な節目に寄り添い、相談に乗り、心の支えとなるかけがえのない存在です。

お葬式や法事といった仏事はもちろんのこと、地域のお祭りや行事にも積極的に参加し、人々の生活に深く関わっています。例えば、お盆の棚経で各家庭を訪問し、故人の霊を弔うだけでなく、家族の健康や幸せを祈るなど、地域住民との繋がりを大切にしています。また、お寺の境内を開放して、子供たちのためのイベントを開催したり、地域住民の交流の場を提供したりと、様々な活動を通して地域社会に貢献しています。

お坊様と良好な関係を築くことは、地域社会との繋がりを深めるだけでなく、自分自身の心の支えを見つけることにも繋がります。日頃からお寺に参拝したり、法話に参加したり、仏教行事に関わることで、お坊様との信頼関係を築くことができます。お坊様との会話を通して、仏教の教えに触れ、人生の悩みに対するヒントを得たり、心の安らぎを得ることができるでしょう。また、地域の人々との交流を通して、新たな繋がりや発見があり、地域社会の一員としての自覚を持つことにも繋がります。

お坊様は、宗教的な指導者であると同時に、人生の相談役、心の支えとなる存在です。何か困ったことがあった時、悩んでいる時、気軽に相談できる相手がいることは、人生を生きていく上で大きな力となります。お坊様との信頼関係を築くことで、心の拠り所を見つけ、より豊かな人生を送ることができるでしょう。お坊様は、常に人々の心に寄り添い、私たちがより良く生きるための指針を示してくれる、大切な存在なのです。

| 役割 | 活動内容 | メリット |

|---|---|---|

| 仏事の指導者 | お葬式、法事 | 故人の供養 |

| 地域社会との繋がり | お祭り、行事への参加、棚経、子供向けイベント、交流の場の提供 | 地域住民との関係構築、地域社会への貢献 |

| 心の支え | 相談、法話、仏教行事 | 心の安らぎ、人生の悩みに対するヒント、信頼関係の構築 |

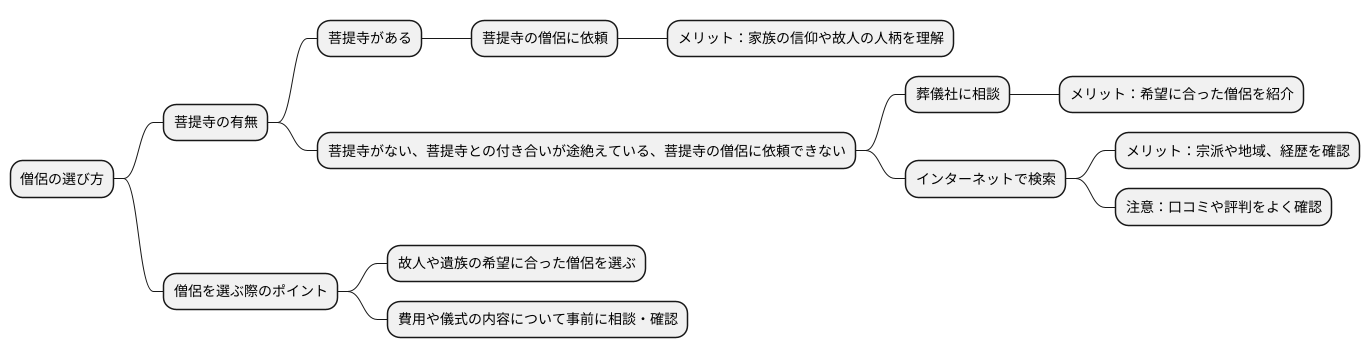

僧侶の選び方

人が亡くなると、葬儀や法事を執り行うために僧侶が必要となります。僧侶の選び方は、まず菩提寺があるかどうかで大きく変わります。菩提寺とは、先祖代々から付き合いのあるお寺のことです。菩提寺があれば、まずはそのお寺の僧侶に依頼するのが一般的です。長年の付き合いの中で、家族の信仰や故人の人柄などを理解しているため、より心のこもった儀式を執り行うことができます。

しかし、菩提寺がない場合や、引っ越しなどで菩提寺との付き合いが途絶えている場合、あるいは事情により菩提寺の僧侶に依頼できない場合は、他の僧侶を探す必要があります。その際には、葬儀社に相談するのが良いでしょう。葬儀社は多くの僧侶と提携しており、希望に合った僧侶を紹介してくれます。宗派や地域、予算などを伝えれば、適切な僧侶を選んでくれます。

また、最近はインターネットで僧侶を探すことも可能です。僧侶紹介サイトなどで、宗派や地域、僧侶の経歴などを確認し、直接連絡を取ることができます。インターネットを利用する場合は、口コミや評判をよく確認し、信頼できる僧侶を選ぶようにしましょう。

僧侶を選ぶ際に大切なのは、故人や遺族の希望に合った僧侶を選ぶことです。故人が生前に信仰していた宗派や、遺族がどのような葬儀や法事を望んでいるかを考慮し、僧侶の人柄や読経の声なども参考にすると良いでしょう。費用や儀式の内容についても、事前に僧侶とよく相談し、確認しておくことが大切です。葬儀や法事は、故人を偲び、遺族が心を込めて弔うための大切な儀式です。僧侶との丁寧なコミュニケーションを通して、故人らしい、そして遺族が納得できる葬儀、法事を執り行うことができるでしょう。

まとめ

葬儀や法事は、大切な方を亡くした悲しみを乗り越え、残された人々が前を向いて生きていくための大切な儀式です。そして、これらの儀式の中心で、故人の冥福を祈り、遺族の心を支えるのが僧侶です。僧侶は読経によって仏様の教えを説き、故人の霊を慰めます。また、法話を通して、仏様の教えを分かりやすく伝え、悲しみに暮れる遺族に生きる希望を与えてくれます。

僧侶の役割は、葬儀や法事のみに留まりません。地域社会においても、人々の相談相手となり、心の支えとして重要な役割を担っています。人生には様々な悩みや苦しみがありますが、僧侶は仏様の教えに基づいて、人々に助言や指導を行い、心の安らぎを与えてくれます。また、地域のお祭りや行事にも積極的に参加し、地域社会の活性化にも貢献しています。

僧侶と良好な関係を築くことは、私たちにとって大きな助けとなります。日頃から寺院に足を運び、仏様と向き合う時間を持ち、僧侶との交流を深めることで、心の平安を保ち、穏やかな日々を送ることができるでしょう。また、仏様の教えを学ぶことで、人生における様々な困難を乗り越える知恵と勇気を得ることができます。

葬儀や法事は、故人との最期の別れを惜しむ場であると同時に、残された人々が新たな一歩を踏み出すための大切な機会でもあります。僧侶は、その大切な儀式を滞りなく執り行い、遺族が故人の死を受け入れ、前向きに生きていけるよう、寄り添い、支えてくれます。だからこそ、僧侶の存在は、私たちにとってかけがえのないものなのです。

| 場面 | 僧侶の役割 |

|---|---|

| 葬儀・法事 |

|

| 地域社会 |

|

| 個人 |

|