通夜祭:神道の通夜を知る

葬式を知りたい

先生、「通夜祭」って仏式の通夜と同じ意味ですか?よくわからないんです。

お葬式専門家

そうだね、仏式の通夜と同じように、故人の霊前で夜通し過ごす儀式だよ。ただし、「通夜祭」は神道における呼び方なんだ。仏式では通夜、神道では通夜祭と覚えておこう。

葬式を知りたい

じゃあ、仏式と神道では、同じような儀式でも呼び方が違うんですね。

お葬式専門家

その通り!宗教によって呼び方が異なる儀式は他にもたくさんあるよ。例えば、仏式のお葬式は葬儀だけど、神道では葬場祭と言うんだよ。

通夜祭とは。

神道で、仏式の通夜にあたる儀式のことを通夜祭といいます。

通夜祭とは

通夜祭とは、神道の教えに基づく、大切な方の亡くなった日の夜に行う儀式、または葬儀の前夜に行う儀式のことです。仏教の通夜と同じように、故人の霊を慰め、あの世での幸せを祈る目的で行われます。

通夜祭は、故人のご自宅や斎場などで執り行われます。神職と呼ばれる神道の儀式を行う方が祭壇を作り、儀式を進めていきます。祭壇には、故人の霊を迎えるための依り代として、鏡や榊などが供えられます。神職は祝詞(のりと)と呼ばれる神様への祈りの言葉を唱え、参列者は玉串という榊の枝を祭壇に捧げ、故人に祈りを捧げます。

儀式の流れはまず、神職が修祓(しゅばつ)を行い、場を清めます。続いて、献饌(けんせん)といって、神前に米や酒、魚や野菜などの食べ物を供えます。そして、神職が祝詞を奏上し、故人の霊を慰め、冥福を祈ります。その後、参列者が玉串奉奠(たまぐしほうてん)を行い、故人に最後の別れを告げます。最後に、神職が撤饌(てっせん)を行い、儀式は終了します。

参列する際の服装は、仏式の通夜と同様に、黒や紺、濃い灰色などの落ち着いた色合いの服装が一般的です。数珠は必要ありませんが、玉串料と呼ばれる、神前に供えるお金を用意しておきましょう。表書きは「玉串料」または「御玉串料」とします。

通夜祭は、故人の霊をあの世へ送る大切な儀式であると同時に、残された家族にとっては、故人と最後の時間を共にし、悲しみを分かち合う大切な場でもあります。参列者は、故人の冥福を心から祈り、遺族を支える気持ちで参列することが大切です。

近年は、葬儀の形式も多様化しており、通夜祭を行わない場合や、葬儀当日の朝に行う場合もあります。それぞれの家の考え方や地域の習慣に合わせて行われるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 神道の教えに基づく、大切な方の亡くなった日の夜、または葬儀の前夜に行う儀式 |

| 目的 | 故人の霊を慰め、あの世での幸せを祈る |

| 場所 | 故人の自宅や斎場 |

| 執り行者 | 神職 |

| 祭壇 | 鏡や榊などを供える |

| 儀式の流れ | 修祓(しゅばつ)→ 献饌(けんせん)→ 祝詞奏上 → 玉串奉奠(たまぐしほうてん)→ 撤饌(てっせん) |

| 服装 | 黒や紺、濃い灰色などの落ち着いた色合いの服装 |

| 持ち物 | 玉串料(表書き:「玉串料」または「御玉串料」) |

| 意義 | 故人の霊を送る儀式、遺族が悲しみを分かち合う場 |

| その他 | 近年は通夜祭を行わない場合や、葬儀当日の朝に行う場合もあるため、事前の確認が必要 |

通夜祭の意義

通夜祭は、大切な人を亡くした遺族にとって、深い悲しみに包まれる中で、故人との最後の時間を過ごす場です。静かで厳かな雰囲気の中、ろうそくの灯火に見守られながら、故人の霊前にて祈りを捧げることで、生前の温かい思い出を振り返り、感謝の気持ちとともに別れを告げることができます。

古くから、日本では人が亡くなると神様になると考えられてきました。通夜祭は、故人が神様へと変わる大切な一夜を過ごす儀式です。この一夜は、故人の霊魂が迷うことなく、安らかにあの世へと旅立てるようにと祈りを捧げる大切な時間です。

通夜祭には、故人と親しかった人々が集まり、故人の生前の行いや人となり、思い出などを語り合います。共に過ごした日々を懐かしみ、故人の功績を偲び、感謝の気持ちを伝えることで、故人の霊を慰め、安らかな旅立ちを祈ります。この集いは、故人の霊だけでなく、深い悲しみに沈む遺族にとっても大きな心の支えとなります。

参列する人々は、故人の冥福を祈るとともに、遺族の悲しみに寄り添い、支える気持ちで参列することが大切です。温かい言葉をかける、静かに寄り添う、共に祈りを捧げるなど、遺族の心に寄り添うことで、深い悲しみを少しでも和らげ、前を向く力となるでしょう。

通夜祭は、故人の霊魂を慰め、冥福を祈るだけでなく、遺族が悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための力となる大切な儀式なのです。

| 通夜祭の目的・意義 | 具体的な内容・行動 |

|---|---|

| 故人との最後の時間を過ごす | ろうそくの灯火の中、故人の霊前に祈りを捧げる、生前の温かい思い出を振り返る、感謝の気持ちとともに別れを告げる |

| 故人の霊魂が安らかにあの世へ旅立つことを祈る | 故人が神様へと変わる一夜を過ごす儀式 |

| 故人の霊を慰める | 故人と親しかった人々が集まり、故人の生前の行いや人となり、思い出などを語り合い、功績を偲び、感謝の気持ちを伝える |

| 遺族の心の支えとなる | 故人と親しかった人々が集まり、共に過ごした日々を懐かしむ、参列者が遺族の悲しみに寄り添い、支える |

| 遺族が悲しみを乗り越え、新たな一歩を踏み出すための力となる | 温かい言葉をかける、静かに寄り添う、共に祈りを捧げる、遺族の心に寄り添う |

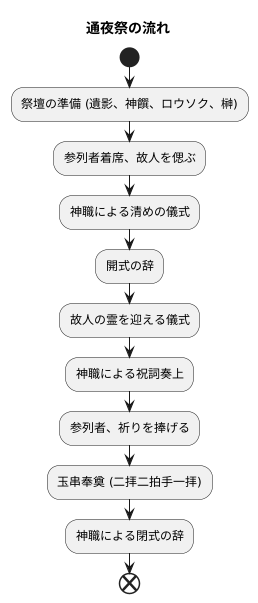

通夜祭の流れ

通夜祭は、故人が亡くなってから、初めて行われる宗教儀式です。 一般的には、神道形式、仏教形式、キリスト教形式など、故人の信仰していた宗教に合わせて執り行われます。ここでは、神道形式の通夜祭の流れを説明します。まず、祭壇には、故人の霊を迎えるための準備が整えられます。白い布で覆われた祭壇には、故人の遺影や神饌(しんせん神様へのお供え物)、そしてロウソクや榊などが飾られています。参列者は、開始時刻までに着席し、静かに故人を偲びます。

通夜祭が始まると、神職が祭壇の前に立ち、清めの儀式を行います。これは、祭壇と参列者を清め、神聖な空間とするために行われます。続いて、開式の辞が述べられ、通夜祭が正式に開始されます。故人の霊をこの場に迎えるための儀式が行われ、神職が祝詞(のりと)を奏上します。祝詞は、神様への祈りの言葉であり、故人の霊を慰め、冥福を祈る内容が込められています。参列者は、静かに頭を下げ、故人に祈りを捧げます。

祝詞の奏上後には、玉串奉奠(たまぐしほうてん)が行われます。玉串とは、榊の枝に紙垂(しで)をつけたもので、神様への捧げ物です。参列者は、順番に祭壇に進み出て、玉串を受け取ります。二拝二拍手一拝の作法で拝礼し、玉串を祭壇に奉奠します。これは、故人に最後の別れを告げる大切な儀式です。全員が玉串を奉奠した後、神職が閉式の辞を述べ、通夜祭は終了となります。通夜祭の所要時間は、約一時間程度です。

通夜祭の後には、通夜ぶるまいと呼ばれる食事の席が設けられることがあります。これは、故人を偲び、生前の思い出を語り合う場であり、参列者同士の親睦を深める意味合いもあります。食事は、仕出し弁当などが用意されることが一般的ですが、故人の好物などが振る舞われることもあります。通夜ぶるまいは、通夜祭とは異なり、和やかな雰囲気の中で行われます。ただし、故人の死を悼む場であることを忘れず、節度ある行動を心がけることが大切です。

通夜祭は、厳粛な雰囲気の中で行われる儀式ですが、故人との最後の夜を共に過ごす大切な時間でもあります。参列者は、故人の冥福を祈り、遺族を支える気持ちで参列しましょう。

服装と持ち物

通夜祭への参列にふさわしい服装は、仏式の通夜と同様に、黒や紺、濃い灰色といった落ち着いた色合いの服装が基本です。明るい色や華やかな色の服装、肌の露出が多い服装は避け、故人を偲ぶ場にふさわしい控えめな装いを心がけましょう。アクセサリーも、光り輝くものや派手なものは避け、落ち着いたデザインのものを選びましょう。

男性の場合、スーツにネクタイを着用するのが一般的です。女性の場合、ワンピースやスーツ、あるいは落ち着いた色合いの着物などが適切です。和服を選ぶ際は、黒や紺、濃い灰色など、地味な色合いのものを選びましょう。お子様は、学校指定の制服があれば制服で参列しても問題ありません。制服がない場合は、落ち着いた色合いの服装を着用させましょう。

通夜祭に持参するものは、玉串料と袱紗(ふくさ)です。玉串料とは、神前に捧げる金銭のことで、白い封筒に入れて持参します。封筒の表書きは「御玉串料」または「御榊料」と書きます。袱紗は、玉串料を包むための布で、紫色やえんじ色のものが一般的です。玉串料を裸のまま持ち歩くのは失礼にあたるため、必ず袱紗に包んで持参しましょう。なお、仏式の通夜と異なり、数珠は必要ありません。

その他、ハンカチやティッシュなども忘れずに持参しましょう。特に、式場は冷暖房が効きすぎている場合もありますので、温度調節できる服装で参列すると安心です。また、式場によっては靴を脱いで上がる場合もありますので、脱ぎ履きしやすい靴を選ぶと良いでしょう。

通夜祭は、故人の霊を慰め、冥福を祈るための大切な儀式です。服装や持ち物に気を配り、故人に敬意を表することは、遺族への配慮にも繋がります。落ち着いた行動を心がけ、故人の霊を静かに見送りましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 服装 | 黒、紺、濃い灰色など落ち着いた色合いの服装 明るい色、華やかな色、肌の露出が多い服装は避ける アクセサリーは落ち着いたデザインのもの 男性:スーツにネクタイ 女性:ワンピース、スーツ、落ち着いた色合いの着物 子供:制服または落ち着いた色合いの服装 |

| 持ち物 | 玉串料(白い封筒に「御玉串料」または「御榊料」と書く) 袱紗(紫色またはえんじ色) ハンカチ、ティッシュ (数珠は不要) |

| その他 | 温度調節できる服装 脱ぎ履きしやすい靴 |

マナー

お通夜への参列は、故人の霊を慰め、ご遺族を支える大切な機会です。参列に際しては、故人への敬意とご遺族への配慮を込めた、いくつかの心遣いが必要です。

まず、時間を守ることは何よりも大切です。お通夜の開始時刻の十分から十五分前には会場に到着するようにしましょう。もし何らかの理由で遅れてしまう場合は、式次第の進行を妨げないよう、静かに会場に入り、係員の指示に従ってください。

会場に到着したら、受付を済ませ、案内された席に静かに着きます。この際、携帯電話の電源は必ず切りましょう。お通夜の間は、私語は慎み、故人の冥福を静かに祈りましょう。お通夜の中で行われる玉串奉奠は、神職の指示に従って行います。玉串の持ち方や作法は地域によって異なる場合があるので、不安な場合は事前に確認しておくと良いでしょう。

お通夜が終わった後は、ご遺族に挨拶をします。ご遺族は深い悲しみに暮れている最中ですので、挨拶は簡潔に、心を込めて行いましょう。故人の死因や病気について尋ねたり、長々と話すことは避け、ご遺族の負担にならないよう配慮が必要です。

香典は、一般的には葬儀の際に持参します。表書きは「御香典」または「御霊前」とします。お通夜に参列する際は、香典ではなく、落ち着いた服装と真摯な態度で故人を偲び、ご遺族を支える気持ちを表すことが大切です。これらの心遣いを忘れずに、故人の最期の旅立ちを見送りましょう。

| 場面 | 注意点 |

|---|---|

| 会場到着 | 開始15分前には到着、遅刻時は静かに着席、係員の指示に従う、携帯電話の電源を切る |

| お通夜中 | 私語を慎む、故人の冥福を祈る、玉串奉奠は指示に従う、玉串の作法を事前に確認 |

| お通夜後 | ご遺族に簡潔に挨拶、死因や病気を尋ねない、長話にならないよう配慮 |

| 香典 | 葬儀に持参、表書きは「御香典」または「御霊前」 |

| 服装/態度 | 落ち着いた服装、真摯な態度 |