通夜と告別式:大切な人を見送る儀式

葬式を知りたい

先生、通夜って、お葬式の前に行うものですよね?どんなことをするんですか?

お葬式専門家

そうだね。通夜は、お葬式の前に、故人とのお別れを惜しみ、夜通し故人の霊を守る儀式だよ。仏式の場合、お焼香をしたり、読経をしたりするんだよ。 また、仮通夜と本通夜があるのは知っているかな?

葬式を知りたい

仮通夜と本通夜があるんですか?違いは何ですか?

お葬式専門家

そうなんだ。亡くなった直後、例えば病院などで、ごく親しい人にだけ知らせ、簡単に挨拶をするのが仮通夜。その後、自宅や葬儀場などで正式に行うのが本通夜だよ。最近は仮通夜を行わない場合も多いけどね。

通夜とは。

お葬式と法事に関する言葉、「通夜」について説明します。通夜とは、お葬式をするまでの間、亡くなった方を見守り、別れを惜しむために行う仏事です。仏式の場合には、お焼香などを行います。通夜には、仮通夜と本通夜の二種類があります。仮通夜は、亡くなった方が亡くなったすぐ後に行われ、玄関先などで弔問に訪れた方々に簡単に挨拶をするものです。

通夜の役割と意味

通夜は、葬儀告別式の前夜に行われる、大切な儀式です。故人の霊を慰め、生前お世話になった人々が集い、最期の別れを惜しむという意味合いを持ちます。かつては夜通し故人の傍で過ごす風習がありました。現代では時間の流れ方が変化し、夜通しではなくなりましたが、その精神は今も受け継がれています。

通夜は、弔問客が故人と最期の時間を共有する場です。故人の冥福を祈り、在りし日を偲び、思い出を語り合います。懐かしい思い出を語り合うことで、参列者は深い悲しみを共有し、互いに慰め合い、心の支えを得ることができます。また、遠方から訪れる人にとっては、葬儀告別式に先立ち、故人に別れを告げる貴重な機会となります。仕事仲間など、葬儀告別式に参列できない人も、通夜に訪れ、故人を偲ぶことができます。

通夜では、故人の好きだったものや、生前の写真を飾ったり、思い出の品を展示することもあります。こうした品々は、故人の人となりや、生きた証を偲ぶよすがとなり、参列者の心を温かく包み込みます。また、僧侶による読経や焼香が行われることもあります。読経は、故人の霊を慰め、冥福を祈るためのものであり、焼香は、故人に敬意を表し、冥福を祈るための行為です。

通夜は、単なる儀式ではなく、故人の死を受け入れ、悲しみを乗り越えるための大切な場です。大切な人を失った悲しみは計り知れません。しかし、通夜を通して、故人とのお別れをゆっくりと受け止め、周りの人と悲しみを分かち合うことで、少しずつ心の整理をつけ、前を向いていくことができるのです。故人の思い出を胸に、新たな一歩を踏み出すための、大切な時間を共有しましょう。

| 通夜の意味合い | 通夜の役割 | 通夜での行為 | 通夜の意義 |

|---|---|---|---|

| 故人の霊を慰め、生前お世話になった人々が集い、最期の別れを惜しむ | 弔問客が故人と最期の時間を共有する場 遠方からの弔問客や、葬儀告別式に参列できない人にとっても貴重な機会 |

故人の好きだったものや生前の写真、思い出の品の展示 僧侶による読経や焼香 |

故人の死を受け入れ、悲しみを乗り越えるための大切な場 悲しみを分かち合い、心の整理をつけ、前を向いていくための時間 |

通夜における宗教儀式

通夜は、故人の霊を慰め、冥福を祈る大切な儀式を行う場であり、一般的には宗教儀式に則って執り行われます。それぞれの宗教によって儀式の作法や内容は異なりますが、故人を偲び、冥福を祈るという想いは共通しています。

仏式の場合、僧侶が読経を行います。読経とは、お経を読み上げることで仏様の教えを説き、故人の冥福を祈る儀式です。参列者は静かに耳を傾け、故人の冥福を祈ります。また、焼香も行われます。これは、抹香という粉状の香を香炉にくべて焚き、その香煙をもって故人に敬意を表し、冥福を祈る儀式です。参列者は順に焼香を行い、故人に最後のお別れを告げます。焼香の作法は宗派によって多少異なる場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。

神式の場合、神職が祭詞奏上を行います。祭詞奏上とは、神前にて故人の霊を慰め、神に感謝の意を表す祝詞を読み上げる儀式です。厳かな雰囲気の中で行われ、参列者は静かに故人の霊を偲びます。また、玉串奉奠も行われます。これは、榊の枝に紙垂と呼ばれる紙片を付けた玉串を神前に捧げることで、故人の霊を慰め、神に感謝の意を表す儀式です。玉串の奉奠の作法は、二拝二拍手一拝が一般的です。

キリスト教式の場合、牧師が聖書を朗読し、祈祷を行います。聖書の言葉を通して故人の人生を振り返り、神の愛と恵みを祈ります。また、参列者全員で賛美歌を斉唱することもあります。賛美歌は、神への賛美と感謝、そして故人の冥福を祈る歌であり、参列者は歌を通して心を一つにします。

このように、通夜における宗教儀式は宗教によって形は様々ですが、故人の霊を慰め、冥福を祈るという共通の目的を持っています。これらの儀式を通じて、参列者は故人の死を改めて実感し、深い悲しみと向き合いながら、故人の霊を見送ることができるのです。

| 宗教 | 儀式の内容 | 参列者の行為 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 仏式 | 僧侶による読経、焼香 | 静かに読経を聞き、焼香を行う | 故人の冥福を祈る |

| 神式 | 神職による祭詞奏上、玉串奉奠 | 静かに故人の霊を偲び、玉串を奉奠する | 故人の霊を慰め、神に感謝する |

| キリスト教式 | 牧師による聖書朗読と祈祷、賛美歌斉唱 | 聖書朗読を聞き、祈祷し、賛美歌を斉唱する | 神の愛と恵みを祈り、故人の冥福を祈る |

通夜での服装

通夜とは、故人の霊を慰め、冥福を祈る大切な儀式です。そこで、参列する際には故人や遺族に敬意を表し、場にふさわしい服装を心がける必要があります。一般的には、黒や濃紺などの落ち着いた色合いの平服が適切とされています。

男性の場合、黒か濃紺のスーツに白いワイシャツ、そして黒いネクタイが基本です。光沢のある素材や派手な装飾は避け、落ち着いた印象を与える服装を選びましょう。

女性の場合も同様に、黒か濃紺のワンピース、スーツ、もしくはアンサンブルなどが良いでしょう。光沢のある素材や華美な装飾、殺生を連想させる毛皮や革製品は避けるべきです。アクセサリーも控えめなものにし、落ち着いた雰囲気を心がけましょう。

近年では、喪主や遺族から平服で良いと案内される場合もあります。このような場合は、故人や遺族との関係性を考慮し、失礼のない範囲で平服を選びましょう。例えば、地味な色のジャケットにブラウス、スカート、もしくはパンツスタイルなどが考えられます。しかし、ジーンズやTシャツ、スニーカーといったカジュアルすぎる服装は避けるべきです。

どんな場合でも、清潔感のある服装を心がけることが大切です。しわや汚れのない、きちんと整えられた服装で参列するようにしましょう。通夜という厳粛な場において、服装は故人への弔意を表す大切な要素の一つです。故人を偲び、遺族に寄り添う気持ちを持って参列するためにも、ふさわしい服装を心がけましょう。

| 性別 | 服装 | 避けるべき服装 |

|---|---|---|

| 男性 | 黒か濃紺のスーツ、白いワイシャツ、黒いネクタイ | 光沢のある素材、派手な装飾 |

| 女性 | 黒か濃紺のワンピース、スーツ、アンサンブル | 光沢のある素材、華美な装飾、殺生を連想させる毛皮や革製品、派手なアクセサリー |

| 男女共通(平服指定の場合) | 地味な色のジャケット、ブラウス、スカート、パンツスタイル | ジーンズ、Tシャツ、スニーカーなどカジュアルすぎる服装 |

| 男女共通 | 清潔感のある服装を心がける(しわや汚れのない、きちんと整えられた服装) | |

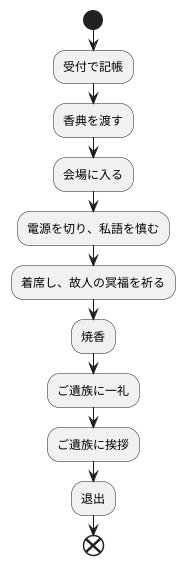

通夜のマナー

通夜は、大切な方を亡くされたご遺族の悲しみに寄り添い、故人の霊を弔うための大切な儀式です。参列する際には、故人やご遺族への思いやりを忘れず、失礼のないよう、心を込めて参列することが大切です。

まず、受付では、静かに名前を伝え、香典を渡しましょう。香典はふくさに包んで持参し、受付で袱紗から取り出して渡します。香典袋の表書きは仏教、神道、キリスト教など、宗派によって異なりますので、事前に確認しておきましょう。受付で記帳を求められた場合は、住所と氏名をはっきりと記入します。

通夜会場に入ったら、携帯電話の電源を切り、私語は慎みましょう。会場は故人との最後の時間を共有する厳粛な場です。静かに席に着き、故人の冥福を祈りましょう。通夜が始まるまでは、落ち着いた様子で過ごすことが大切です。

焼香の作法は宗派によって多少の違いはありますが、一般的には、数珠を左手に持ち、焼香台の前で一礼します。次に、抹香を少量つまみ、額のあたりまで上げてから香炉にくべます。これを数回繰り返します。回数は宗派や地域によって異なる場合があるので、周りの方の作法に合わせて行うのが良いでしょう。焼香後は、ご遺族に一礼し、静かに席に戻ります。

ご遺族への挨拶は、「このたびは心よりお悔やみ申し上げます」など、簡潔な言葉で弔意を表しましょう。故人との思い出話や近況報告などは、ご遺族の負担となる場合があるので、避けるべきです。長時間にわたる会話も控え、ご遺族への配慮を忘れないようにしましょう。

通夜が終わったら、速やかに会場を後にしましょう。ご遺族に改めてお悔やみの言葉を述べ、深々と頭を下げて退出します。通夜後、会場の外で他の参列者と長話をするのも控えるべきです。ご遺族は、通夜の後も様々な手続きなどで大変な時間を過ごされています。ご遺族の心労を少しでも和らげるよう、参列者一人一人がマナーを守り、故人を偲び、ご遺族に寄り添うことが大切です。

仮通夜について

人が亡くなると、深い悲しみのうちに様々な手続きが必要となります。葬儀の準備を進める中で、「仮通夜」という儀式を行うことが近年一般的になっています。これは、病院や自宅などで、ごく親しい身内だけで行う簡易的な通夜のことです。正式な通夜である「本通夜」の前に、故人の霊前に集い、冥福を祈る大切な時間となります。

昔は自宅で亡くなる方が多かったため、すぐに近所の人々が集まり、故人を見送ることができました。しかし、今は病院で亡くなる方がほとんどです。そのため、葬儀場への搬送や葬儀の準備などにどうしても時間がかかってしまいます。このような状況から、仮通夜を行うケースが増えてきました。

仮通夜は、故人が亡くなって間もない時期に行われるため、慌ただしい雰囲気の中で行われることが多いです。葬儀社や僧侶への連絡、死亡届の提出など、並行して様々な手続きを進める必要があります。そのため、仮通夜は近親者のみで小さく行うことがほとんどです。

仮通夜では、本通夜のように焼香や会食などの準備は必要ありません。僧侶に読経をしてもらう場合もありますが、故人の冥福を静かに祈ることに重点が置かれます。また、突然の別れに直面した遺族にとっては、故人の死を受け入れ、今後の葬儀への心の準備をする大切な時間でもあります。

深い悲しみの中で行われる仮通夜は、慌ただしい日々が始まる前の、静かで大切なひとときです。この時間を経て、本通夜、葬儀・告別式へと進んでいきます。