曹洞宗の墓石:建立の基礎知識

葬式を知りたい

先生、お墓に『曹洞宗』と刻まれているのを見かけたんですが、これはどういう意味ですか?

お葬式専門家

いい質問だね。お墓に『曹洞宗』と刻まれているのは、そのお墓に眠っている方が生前、曹洞宗という仏教の宗派に属していたことを示しているんだよ。

葬式を知りたい

宗派によってお墓に何か違いがあるんですか?

お葬式専門家

見た目には大きな違いはないことが多いけれど、お墓に刻む言葉や、お葬式やお墓参りのお作法などに違いがある場合もあるんだよ。例えば、お墓に南無阿弥陀仏と刻むのは浄土真宗だしね。曹洞宗の場合は特に決まった言葉はないけれどね。

墓石の曹洞宗とは。

お葬式やお法事の時に耳にする言葉に『墓石の曹洞宗』というものがあります。曹洞宗というのは、およそ800年前に道元禅師という方が中国から日本に伝え、瑩山禅師という方が日本全国に広めたと言われている仏教の教えです。曹洞宗は、お釈迦様から伝えられた正しい仏教の教えを大切にしています。座禅をすることで心も体も落ち着き、それは仏様に近づくことだと考えられています。座禅の教えは、私たちの生活全てに通じています。穏やかな日々を送るために座禅をし、今の暮らしの素晴らしさに気づくことが大切だと教えています。

曹洞宗の歴史と教え

鎌倉時代、今からおよそ八百年前、道元禅師が中国から日本に禅の教えを伝えました。これが曹洞宗の始まりです。道元禅師はただひたすら坐禅をすることで、特別な修行や難しい教えを必要とせずとも、悟りを開くことができると説きました。そして、厳しい修行を通して自ら悟りの境地に至り、その体験を元に弟子たちの指導にあたりました。

道元禅師の教えは、その後、瑩山禅師によって全国に広められました。瑩山禅師は、道元禅師の教えをより多くの人々に伝えるため、分かりやすい言葉で教えを説き、人々の暮らしに根ざした信仰を広めました。人里離れた山奥ではなく、人々の生活の中にこそ仏の道があると説き、托鉢や葬儀などを通して地域社会との繋がりを深めました。

曹洞宗では、坐禅を修行の中心としています。静かに坐り、呼吸を整え、雑念を払い、心を落ち着かせることで、自分自身と向き合う時間を大切にします。これは、特別な修行の場だけでなく、日常生活の中でも実践できます。

曹洞宗では、日常生活におけるすべての行動も修行の一環であると考えます。食事を作ること、掃除をすること、働くことなど、どのような行いも、丁寧に行うことで悟りに繋がるとされています。日常生活の中にこそ仏の道があり、日々の暮らしを大切に送ることで、悟りの境地に至ることができると教えています。

曹洞宗の教えは、現代社会においても、心の安らぎを求める人々にとって、大切な指針となっています。坐禅を通じて自分自身を見つめ直し、心の静けさを取り戻すことは、現代社会の慌ただしさの中で、心の平安を得るための、大変役に立つ方法と言えるでしょう。また、日常生活のあらゆる行動を修行と捉え、一つ一つの行いを丁寧に行うことで、日々の生活に感謝の気持ちを持つことができ、より豊かな人生を送ることができるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 約800年前、道元禅師が中国から日本に禅の教えを伝え、曹洞宗が始まる。 |

| 道元禅師の教え | 特別な修行や難しい教えを必要とせず、坐禅によって悟りを開くことができると説く。 |

| 瑩山禅師の貢献 | 道元禅師の教えを分かりやすく説き、全国に広める。人々の暮らしに根ざした信仰を展開。 |

| 修行の中心 | 坐禅。静かに坐り、呼吸を整え、雑念を払い、心を落ち着かせる。日常生活の中でも実践可能。 |

| 日常生活と修行 | 食事、掃除、仕事など、すべての行動を修行の一環と捉え、丁寧に行うことで悟りに繋がる。 |

| 現代社会への意義 | 心の安らぎを求める人々にとって大切な指針。坐禅による心の静けさ、日常生活への感謝、豊かな人生への導き。 |

墓石の特徴と建立

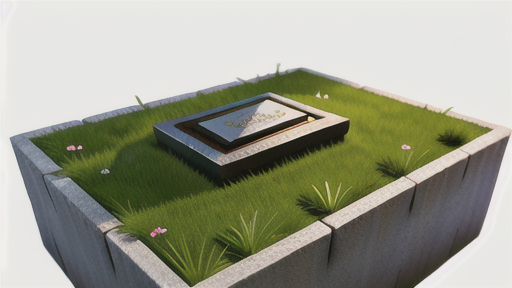

お墓は、亡くなった方を弔い、その魂を供養するための大切な場所です。そして、お墓の中心に位置するのが墓石です。曹洞宗における墓石は、他のお寺とは少し異なる特徴を持っています。まず、墓石の正面には「南無釈迦牟尼佛」と刻みます。これは曹洞宗が釈迦如来様のお教えを大切にしていることを示しています。また、「承陽童子」や「妙香童女」といった、故人の戒名を刻むこともあります。戒名は、仏教の弟子として授かる名前であり、故人がこの世でどのような人生を歩んだかを表すものと考えられています。

墓石の形は、五輪塔や角塔など、地域や個人の好みによって様々です。五輪塔は宇宙の五大要素を表したもので、角塔は四角い形が特徴です。他にも様々な形があり、それぞれに意味が込められています。墓石を建てる際には、まずお寺に相談し、ふさわしい場所や大きさなどを決めます。お墓の広さや、周囲の環境なども考慮して、最適な場所を選びます。墓石の大きさは、故人の人生や遺族の思いを反映して決められます。

墓石を建てることは、故人の霊を慰め、幸せを祈るだけでなく、残された家族にとって大切な故人を偲ぶ場所を作るという意味もあります。お墓参りを 통해、故人に語りかけ、思い出を共有することで、家族の絆を深めることができます。ですから、墓石を建てることは、故人の供養という宗教的な意味だけでなく、遺族の心の支えとなるという意味でも大切なことと言えるでしょう。お墓は、亡くなった方と生きている人をつなぐ、大切な場所なのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 墓石の正面 | 「南無釈迦牟尼佛」と刻む。故人の戒名(例:「承陽童子」「妙香童女」)を刻む場合もある。 |

| 墓石の形 | 五輪塔、角塔など。地域や個人の好みによって様々。 |

| 墓石建立の手順 | お寺に相談し、場所や大きさを決める。お墓の広さや周囲の環境も考慮する。 |

| 墓石建立の意義 | 故人の霊を慰め、幸せを祈る。残された家族にとって故人を偲ぶ場所を作る。家族の絆を深める。遺族の心の支えとなる。 |

墓石への刻字

お墓に建てる石には、故人の名前や亡くなった年月日を刻みますが、それ以外にも様々な文字が刻まれることがあります。特に、曹洞宗の場合、決まりごとがありますので、その内容について詳しくご説明いたします。

まず中央には「南無釈迦牟尼佛」と刻みます。これは曹洞宗の教えの根幹であるお釈迦様への深い帰依を表す大切な言葉です。お釈迦様は仏教の開祖であり、その教えは私たちに生きる指針を与えてくれます。ですから、この言葉を刻むことで、故人が仏様の教えに導かれ、安らかな眠りについたことを示します。

次に、戒名を刻みます。戒名は仏弟子として授かる名前であり、故人の生前の行いや人となり、そして功績を映し出す大切なものです。僧侶が故人の人生を丁寧に振り返り、ふさわしい戒名を授けます。そのため、戒名は故人にとって大変重い意味を持つものとなります。

さらに、亡くなった年月日と俗名も刻みます。これは故人の生涯を記録として残すだけでなく、後世の人々にとって貴重な資料ともなります。いつ生まれ、いつ亡くなったのか、そしてどのような名前で呼ばれていたのか。これらの情報は、故人の人生を偲び、その存在を未来へと繋ぐ大切な役割を果たします。

このように、墓石に刻む文字一つ一つには深い意味が込められています。故人の人生を敬い、その功績を後世に伝えるためにも、文字の選び方や配置には、故人への感謝の思いを込めて、丁寧に検討することが大切です。

| 曹洞宗の墓石に刻む文字 | 意味 |

|---|---|

| 南無釈迦牟尼佛 | お釈迦様への深い帰依を表し、故人が仏様の教えに導かれ、安らかな眠りについたことを示す。 |

| 戒名 | 仏弟子として授かる名前で、故人の生前の行いや人となり、そして功績を映し出す。 |

| 亡くなった年月日と俗名 | 故人の生涯の記録であり、後世の人々にとって貴重な資料となる。 |

費用と注意点

お墓を建てるには、様々な費用がかかります。まず、お墓本体の費用については、石の種類や大きさ、彫刻の細かさによって価格が大きく変わってきます。一般的に、国産の石材を使った立派なお墓は高額になりがちですが、近年では外国産の石材を用いることで費用を抑えることも可能です。石材店に相談し、予算と希望に合った石材を選びましょう。

次に、墓地を選ぶ際には永代使用料と管理費が必要です。永代使用料とは、墓地を借りる権利を得るための一時金のことです。この費用は、墓地の立地条件や広さによって大きく変動します。都心の一等地にある墓地は高額になる傾向があります。また、管理費は、墓地の共有部分の清掃や維持管理に充てられる費用で、毎年、もしくは数年に一度支払う必要があります。これらの費用についても、事前に確認しておくことが大切です。

お墓を建てる際の工事費用も忘れてはいけません。基礎工事や設置工事、彫刻費用などが含まれます。工事の規模や内容によって費用は変動しますので、複数の石材店に見積もりを依頼し、比較検討することをお勧めします。

お墓が完成した後も、定期的な清掃やメンテナンスが必要です。墓石の風化や汚れを防ぐため、専門業者に依頼するのも良いでしょう。これらの維持費用も考慮に入れて、全体的な予算を立てましょう。

お墓を建てることは、亡くなった方を弔うだけでなく、残された家族にとっても大切なことです。費用や手続きをよく理解し、納得のいくお墓を建てることが大切です。焦らず、じっくりと時間をかけて検討しましょう。

| 費用項目 | 内訳 | 補足 |

|---|---|---|

| お墓本体費用 | 石の種類、大きさ、彫刻 | 国産は高額、外国産で費用を抑えられる。石材店に相談。 |

| 墓地費用 | 永代使用料、管理費 | 永代使用料は墓地の立地条件や広さで変動。管理費は共有部分の清掃や維持管理費用。 |

| 工事費用 | 基礎工事、設置工事、彫刻費用 | 複数の石材店に見積もりを依頼し比較検討。 |

| 維持費用 | 清掃、メンテナンス | 専門業者に依頼することも可能。 |

まとめ

人がこの世を去ると、残された家族は悲しみに暮れながら、故人の冥福を祈る弔いの儀式を行います。その大切な儀式の一つが、墓石を建てることです。中でも曹洞宗は、日本の仏教の中でも特に歴史と伝統を重んじる宗派であり、墓石にも独特の様式があります。曹洞宗の墓石には、必ず「南無釈迦牟尼佛」という文字が刻まれます。これは、曹洞宗の開祖である道元禅師が釈迦牟尼仏の教えを深く尊び、その教えを伝えることに生涯を捧げたことによるものです。また、故人の戒名も刻まれます。戒名は、仏弟子として授かった名前であり、故人があの世で仏様に守られるようにとの願いが込められています。

曹洞宗の墓石の形状は、五輪塔や角塔といった伝統的なものが多く見られます。五輪塔は、空・風・火・水・地の五大要素を象徴し、宇宙の真理を表しています。角塔は、四角錐の形をしており、安定感と力強さを象徴しています。これらの形状は、故人の魂が安らかに眠り、永遠の命へと旅立つことを祈る意味が込められています。墓石を建てる際には、費用や手続きだけでなく、曹洞宗独自の作法なども理解しておく必要があります。例えば、墓石の建立時期や開眼供養の手順など、宗派によって異なる点があります。そのため、事前に寺院の住職に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。

墓石は、単なる石ではありません。故人の人生の証であり、魂が宿る場所です。そして、遺族にとっては、故人を偲び、語りかける大切な場所となります。だからこそ、墓石の建立は、故人への敬意と感謝の念を込めて、丁寧に行わなければなりません。墓石は、故人と遺族を繋ぐ大切な架け橋となり、未来へと続く希望の光となるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 故人の冥福を祈る、故人の人生の証、魂が宿る場所、遺族が故人を偲び語りかける場所 |

| 曹洞宗の墓石の特徴 | 「南無釈迦牟尼佛」の文字、戒名、五輪塔や角塔などの形状 |

| 形状の意味 | 五輪塔:五大要素(空風火水地)を象徴、宇宙の真理を表す。角塔:安定感と力強さを象徴、故人の魂が安らかに眠り永遠の命へと旅立つことを祈る。 |

| 建立時の注意点 | 費用、手続き、曹洞宗独自の作法(建立時期、開眼供養の手順など)、寺院の住職への相談 |