袱紗:葬儀における役割と使い方

葬式を知りたい

先生、袱紗って祝儀と不祝儀で包み方が違うって聞きました。どう違うんですか?

お葬式専門家

良い質問だね。袱紗の包み方は、祝儀と不祝儀で確かに違います。祝儀の場合は右前に包み、不祝儀の場合は左前に包むんだよ。

葬式を知りたい

右前と左前…なんとなく難しそうですね。何か覚え方はありますか?

お葬式専門家

覚え方としては、おめでたい席では、右手が前で喜びを表し、悲しい席では、左手が前で悲しみを表す、と覚えると良いでしょう。袱紗の色も、お祝いの席では赤色、弔いの席では青色、と使い分けるので、合わせて覚えておくと良いですね。

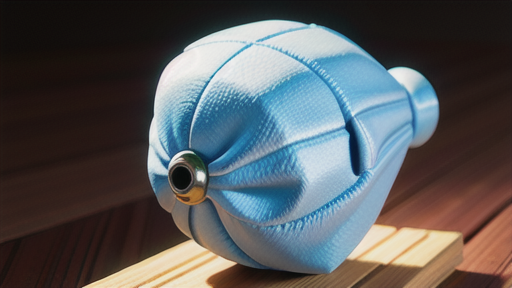

袱紗とは。

お葬式やお仏事などで、お金を包む時に使う絹の布である「ふくさ」について説明します。お祝い事には赤色系のふくさを、お葬式など悲しい出来事には青色系のふくさを使います。紫色のような、どちらにも使えるふくさもあります。包み方も、お祝い事の場合は右側の布を先に、悲しい出来事の場合は左側の布を先に包むのが良いとされています。「ふくさ」は漢字で「帛紗」と書くこともあります。

袱紗とは

ふくさは、冠婚葬祭といった儀式で、金品を包む際に用いる絹の布のことです。人と人との間で金品をやり取りする際に、直接手で触れることを避け、相手に敬意を表すために使われます。また、包んだ中身を汚れや傷から守る役割もあります。日本では古くから使われており、礼儀を重んじる心を象徴するものと言えるでしょう。

ふくさの色や種類は様々ですが、葬儀で使われるのは主に青系統の色です。濃い青色や藍色、深い緑色が一般的で、落ち着いた雰囲気を醸し出します。お祝い事には赤やオレンジ、紫などの明るい色を用いることが多く、葬儀とは使い分ける必要があります。

ふくさの包み方にも決まりがあり、包む方向で慶事と弔事を区別します。葬儀などの弔事では左前に包み、喜びを表す慶事とは反対に、悲しみを表す作法とされています。袱紗をテーブルに広げるときは、右上がわになるように置き、金品を中央に置いて包みます。

ふくさの生地は絹が一般的ですが、近年ではポリエステル製の物も増えてきました。絹のふくさは上品な光沢と滑らかな手触りが特徴で、正式な場にもふさわしい高級感があります。一方、ポリエステル製のふくさは値段が手頃で、家庭で洗濯できるという利点があります。どちらを選ぶかは、個人の好みや状況に合わせて決めることができます。

ふくさは、一度買えば様々な場面で長く使うことができます。丁寧に扱い、保管しておくことで、冠婚葬祭の様々な場面で活躍してくれるでしょう。大切な場面で失礼がないよう、ふくさの使い方や作法を正しく理解しておくことが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 用途 | 冠婚葬祭で金品を包む際に使用。相手に敬意を表し、中身を保護する。 |

| 色 | 葬儀では青系統(濃い青、藍色、深い緑)が一般的。慶事とは区別が必要。 |

| 包み方 | 弔事では左前に包む。 |

| 生地 | 絹(高級感、正式な場向け)とポリエステル(手頃、洗濯可能)がある。 |

| その他 | 長く使える。正しい使い方と作法を理解しておくことが重要。 |

袱紗の種類

ふくさは、冠婚葬祭など様々な儀式で用いられる大切なものです。大きく分けて二種類あり、一つは金封を包むための「金封ふくさ」です。これは、お香典などを包む際に一般的に使われています。もう一つは「台ふくさ」と言い、台の上に置いて金品を載せるために使います。台ふくさは金封ふくさよりも大きく、格式が高い席で使われることが多いです。葬儀ではあまり見かけませんが、法事などで使われることがあります。

金封ふくさには様々な種類があり、素材や大きさ、色、模様などが違います。一般的には、濃い藍色や深い緑色など、落ち着いた色のものが選ばれています。最近では、蓮の花の模様など、葬儀にふさわしい模様のふくさも売られています。ふくさを選ぶ際には、自分の年齢や立場、葬儀の形式などを考えることが大切です。例えば、若い人が華美すぎるふくさを使うのは避けるべきです。また、近しい親族の葬儀の場合には、より丁寧なしきたりが求められるため、上質なふくさを用意するのが良いでしょう。

ふくさの包み方にも作法があります。まず、ふくさを広げ、金封を中央に置きます。次に、ふくさの右上、左上、右下、左下の順に折りたたみます。この時、ふくさの端が金封の表側に出るように包むのがマナーです。これは、相手に金封を渡す際、スムーズに取り出せるようにするための配慮です。また、ふくさを使うことで、金封が汚れたり、曲がったりするのを防ぐ効果もあります。

ふくさは、葬儀だけでなく、結婚祝い、出産祝いなど様々な場面で役立ちます。一つ持っておくと、いざという時に便利です。最近では、様々な色や模様のふくさが売られていますので、自分の好みに合ったものを選んで、大切に使いましょう。持ち歩く際は、折りたたんで鞄にしまい、シワにならないように注意しましょう。

| 種類 | 用途 | 特徴 | 使用場面 |

|---|---|---|---|

| 金封ふくさ | 金封を包む | 比較的小さい、落ち着いた色(濃い藍色、深い緑色など)、蓮の花の模様など | 葬儀、法事など |

| 台ふくさ | 金品を載せる | 金封ふくさより大きい、格式が高い席で使用 | 法事など |

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 種類 | 素材、大きさ、色、模様など様々 |

| 選び方 | 年齢、立場、葬儀の形式などを考慮。若い人は華美なものは避ける。近しい親族の場合は上質なものを用意。 |

| 包み方 | ふくさを広げ、金封を中央に置き、右上、左上、右下、左下の順に折りたたむ。ふくさの端が金封の表側に出るようにする。 |

| 利点 | 金封の汚れや曲がりを防ぐ、相手にスムーズに渡せる |

| その他 | 結婚祝い、出産祝いなど様々な場面で役立つ。折りたたんで鞄にしまい、シワにならないように注意。 |

袱紗の使い方

弔事の場で用いる袱紗は、故人や遺族の方々への敬意を表す大切な道具です。袱紗を正しく扱うことで、落ち着いた振る舞いを示し、厳粛な雰囲気に相応しい弔意を伝えることができます。ここでは、袱紗の基本的な使い方を順を追って説明します。

まず、葬儀場へ行く際は、袱紗を畳んだ状態で鞄にしまいます。受付に着いたら鞄から袱紗を取り出し、丁寧に広げます。袱紗の色は弔事の場合、黒、紺、紫などの落ち着いた色が一般的です。光沢のないものが好ましく、華美な装飾は避けましょう。

袱紗を広げたら、香典袋を袱紗の上に置きます。袱紗の包み方は、台付き袱紗と台なし袱紗で若干異なりますが、一般的には香典袋を中央に置き、袱紗の左側から包み込み、次に右側から包みます。そして、下から上へと折り上げます。袱紗の角を内側に折り込むように包むことで、香典袋が袱紗から落ちにくくなります。この時、袱紗の端が綺麗に揃うように意識すると、より丁寧な印象を与えます。

香典袋を袱紗で包んだら、両手で持ち、受付の方に渡します。香典袋は、袱紗から取り出して渡すのが正式な作法です。受付の目の前で、袱紗を開き、香典袋を取り出します。この際、袱紗を落とさないように注意しましょう。香典袋を渡す際は、表書きが相手に見えるようにし、頭を下げて丁寧に渡します。

香典を渡した後、袱紗は再び畳んで鞄にしまいます。帰宅後、袱紗を広げて風通しの良い場所で陰干しし、湿気を飛ばしておきましょう。袱紗は、繰り返し使うものですので、適切な保管をすることで、長く綺麗な状態を保つことができます。

袱紗の包み方や渡し方、袱紗の色などは地域によって慣習が異なる場合があります。初めて参列する葬儀の場合は、事前に地域の習慣を調べておくか、葬儀社の方に尋ねて確認しておくと安心です。

袱紗は、日本の伝統的な文化の一つであり、故人への弔意と遺族への配慮を示す大切なものです。葬儀に参列する際は、袱紗を忘れずに持参し、適切な作法で用いるように心掛けましょう。

| 場面 | 袱紗の扱い方 | 注意点 |

|---|---|---|

| 葬儀場へ行く際 | 畳んだ状態で鞄にしまう | |

| 受付 | 鞄から袱紗を取り出し、丁寧に広げる。香典袋を袱紗の上に置き、左側から包み込み、次に右側から包み、下から上へと折り上げる。 | 袱紗の色は黒、紺、紫などの落ち着いた色。光沢のないものが好ましく、華美な装飾は避ける。袱紗の端を綺麗に揃える。 |

| 香典を渡す際 | 受付の目の前で袱紗を開き、香典袋を取り出し、表書きが相手に見えるようにし、頭を下げて丁寧に渡す。 | 袱紗を落とさないように注意する。 |

| 香典を渡した後 | 袱紗は再び畳んで鞄にしまう。 | |

| 帰宅後 | 袱紗を広げて風通しの良い場所で陰干しし、湿気を飛ばす。 | |

| その他 | 袱紗の包み方や渡し方、袱紗の色などは地域によって慣習が異なる場合があるので、事前に地域の習慣を調べておくか、葬儀社の方に尋ねて確認しておくと安心。 |

袱紗の選び方

葬儀や法事など、弔事の際に必要となる袱紗。袱紗には金封を包んで持参するという大切な役割があり、マナーを守るためにもふさわしいものを選びたいものです。袱紗選びで最も重要なのは、色です。弔事には、黒色、紺色、藍色、濃い緑色など落ち着いた暗い色を選びましょう。明るい色や華やかな柄のものは避け、光沢のないものが好ましいとされています。お祝いの席で用いる明るい色の袱紗と間違えないよう、注意が必要です。

素材は、絹とポリエステルが主流です。絹は上品な光沢としなやかな質感が特徴で、フォーマルな場にも最適です。高価ではありますが、長く使うことを考えると良い選択と言えるでしょう。一方、ポリエステル製の袱紗は、価格が手頃で、自宅で洗濯できるという利点があります。耐久性にも優れているため、普段使いに適しています。最近では、ポリエステル製でも絹のような風合いのものも増えていますので、予算や用途に合わせて選びましょう。

袱紗の大きさは、包む金封のサイズに合わせるのが基本です。一般的に中判と呼ばれるサイズが使いやすく、ほとんどの金封に対応できます。袱紗を広げた時に金封が見えないよう、金封のサイズよりも一回り大きい袱紗を選ぶと良いでしょう。袱紗のたたみ方も覚えておきましょう。袱紗を裏返し、金封を中央に置き、上下左右の順に折りたたみます。最後に、袱紗を包んだ金封の角が、自分の左側に来るように持ちます。

袱紗は、デパートや呉服店、インターネット通販などで購入できます。価格帯は、素材や大きさによって異なり、数千円から数万円程度です。初めて袱紗を購入する際は、店員に相談すると、適切なものを選んでもらえます。袱紗は、弔事だけでなく、結婚祝いなどのお祝い事にも使えます。一つ持っておくと、様々な場面で役立ちますので、冠婚葬祭のマナーとして、ふさわしい袱紗を用意しておきましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 色 | 黒色、紺色、藍色、濃い緑色など落ち着いた暗い色。明るい色や華やかな柄、光沢のあるものは避ける。 |

| 素材 |

|

| サイズ | 包む金封のサイズに合わせ、金封よりも一回り大きいものが良い。中判サイズが一般的。 |

| たたみ方 | 袱紗を裏返し、金封を中央に置き、上下左右の順に折りたたみ、金封の角が左側に来るように持つ。 |

| 購入場所 | デパート、呉服店、インターネット通販など |

| 価格帯 | 数千円〜数万円程度 |

袱紗の手入れ

袱紗は冠婚葬祭などの儀式で用いる大切なものです。長く使い続けるためには、適切なお手入れが欠かせません。儀式の後には、袱紗を広げて風通しの良い日陰で湿気を飛ばしましょう。汗や湿気を帯びたままにしておくと、カビの原因になります。軽くはたきをかけることで、ほこりも落とせます。

袱紗に汚れが付いた場合は、すぐに柔らかい布で優しく拭き取りましょう。強くこすると生地を傷めることがあるので、注意が必要です。汚れの種類によっては、薄めた中性洗剤を使うこともできますが、その際は目立たない場所で試してから行いましょう。水拭きをした後は、必ず乾いた布で水分を拭き取り、陰干ししてください。

洗濯表示を確認し、洗濯可能なものであれば、手洗いで優しく押し洗いするのが良いでしょう。洗濯機を使うと、型崩れや生地の傷みの原因になります。脱水は軽く行い、すぐに形を整えて陰干ししましょう。絹製の袱紗は、水に弱いため、ご家庭での洗濯は避け、専門の業者にクリーニングを依頼するのが安心です。

保管する際は、湿気の少ない場所を選びましょう。直射日光は色あせの原因となるため、避けるべきです。桐の箱などは、湿気を防ぎ、虫を防ぐ効果があるので最適です。防虫剤を使う場合は、袱紗に直接触れないように和紙などで包んでから、一緒に入れておきましょう。

袱紗を丁寧に手入れし、大切に扱うことで、その美しさを長く保つことができます。袱紗は、日本の伝統的な儀式には欠かせないものです。正しい手入れ方法を理解し、長く使い続けることで、次の世代へと受け継いでいくことができるでしょう。

| お手入れ | 説明 |

|---|---|

| 使用後 | 広げて風通しの良い日陰で湿気を飛ばす。軽くはたきをかける。 |

| 汚れが付いた場合 | 柔らかい布で優しく拭き取る。必要であれば薄めた中性洗剤を使用(目立たない場所で試してから)。水拭き後は乾いた布で水分を拭き取り陰干し。 |

| 洗濯 | 洗濯表示を確認。洗濯可能なものは手洗いで優しく押し洗い。脱水は軽く、すぐに形を整えて陰干し。絹製は専門業者に依頼。 |

| 保管 | 湿気の少ない場所、直射日光を避ける。桐の箱が最適。防虫剤は直接触れないように和紙などで包む。 |