四十九日法要と納骨について

葬式を知りたい

『納骨の四十九日法要』って、亡くなった人が迷わずにあの世に行けるように祈るために行うものですよね?

お葬式専門家

そう思われている方も多いかもしれませんが、少し違います。仏教では人は亡くなるとすぐに覚りの世界へ行くので、迷うことはないと言われています。四十九日法要は、どちらかというと残された人たちの心の整理のために行うものなんです。

葬式を知りたい

じゃあ、あの世で迷わないように祈る儀式ではないんですね。でも、49日間って、何か特別な意味があるんですか?

お葬式専門家

そうですね。7という数字が古代インドで特別な意味を持っていたことと、仏教の考え方が関係しています。7日ごとに法要を行い、7回目の7日で49日目を満中陰として、一つの区切りとするんです。大切な人を亡くした悲しみはすぐには癒えないので、時間をかけて向き合うための期間とも言えますね。

納骨の四十九日法要とは。

お葬式と法事に関する言葉、「納骨の四十九日法要」について説明します。人が亡くなってから四十九日までの間は、仏教では「中陰」と呼ばれています。仏教よりも古い時代のインドでは、私たちが住む人間の世界以外にも、地獄や動物の世界など、六つの世界を生まれ変わり死に変わりを繰り返すと考えられていました。これを「輪廻転生」といいます。仏教では、この六つの世界の繰り返しを「迷いの世界」と考え、その先にある悟りの世界を目指します。六つの世界を表す「六」という数字よりも多い「七」は、悟りの世界を象徴する特別な数字でした。また、昔のインドでは七を満数とする考え方があり、七日ごとに法要を行うようになりました。そして、七日ごとの七回目、つまり四十九日目が「満中陰」と呼ばれます。仏教では、人は生まれ変わりを繰り返すのではなく、この世での縁が尽きると悟りの世界へ行くので、亡くなった人が四十九日間迷うわけではないとされています。特に浄土真宗では、四十九日は亡くなった人のためではなく、残された家族の気持ちが落ち着くまでの期間だと考えられています。しかし、大切な人を亡くした悲しみが、たった四十九日で消えるはずはありません。お通夜やお葬式だけでは、その悲しみを受け止めきれないでしょう。だからこそ、七日ごとの法要や四十九日法要、その後の新盆やお彼岸など、何度も法要を行うことで、亡くなったという事実を受け止め、故人の思いを感じ取ろうとしているのではないでしょうか。

四十九日の意味

人はこの世を去ると、四十九日の間、あの世とこの世の間をさまようと言われています。この期間は中陰(ちゅういん)と呼ばれ、故人が迷いの世界から悟りの世界へと旅立つ大切な期間と考えられています。

四十九日という期間は、古代インドの六道輪廻の考え方に基づいています。六道とは、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天という六つの世界のことです。この六つの世界を輪のように巡り、生まれ変わりを繰り返すと信じられていました。そして、七という数字は、この六つの世界を超えた聖なる数字とされ、七日ごとに法要を営むことで、故人の魂を導きます。七日ごとの法要を七回繰り返すことで、四十九日目が満中陰(まんちゅういん)となり、故人の旅立ちの区切りを迎えます。

この四十九日の間、遺族は故人の冥福を祈り、追善供養を行います。七日ごとの法要だけでなく、故人の好きだった食べ物やお花をお供えしたり、生前の思い出を語り合ったりすることで、故人を偲び、共に過ごした時間を大切に振り返ります。

ただし、すべての仏教の宗派で同じように考えられているわけではありません。浄土真宗では、四十九日は故人のためではなく、残された遺族のための日と考えられています。深い悲しみの中で、遺族が心を整理し、新たな一歩を踏み出すための大切な時間と捉えられています。

いずれの考え方であっても、四十九日は故人と遺族にとって大切な節目です。故人の冥福を祈るとともに、残された人々が前向きに生きていくためにも、心を込めて四十九日を過ごすことが大切です。

| 期間 | 四十九日(中陰) |

|---|---|

| 意味 | 故人が迷いの世界から悟りの世界へ旅立つ期間。 六道輪廻の思想に基づき、七日ごとに法要を営み故人の魂を導く。 七回繰り返すことで四十九日目(満中陰)となり、旅立ちの区切りとなる。 |

| 遺族の行動 | 故人の冥福を祈り、追善供養を行う。 七日ごとの法要、食べ物や花のお供え、思い出を語り合うなど。 |

| 浄土真宗の考え方 | 四十九日は故人のためではなく、遺族のための日。 遺族が心を整理し、新たな一歩を踏み出すための時間。 |

| 四十九日の意義 | 故人と遺族にとって大切な節目。 |

納骨の時期

納骨とは、火葬されたご遺骨をお墓に納める儀式のことを指します。一般的には、故人が亡くなってから四十九日目に行われる四十九日法要に合わせて行われます。四十九日とは、仏教において故人の魂が死後の世界へと旅立つまでの期間とされ、この日に法要を営み、故人の冥福を祈ります。

火葬を終えた後、すぐに納骨せず、四十九日までご遺骨を自宅に安置する風習が広く見られます。これは、故人の魂がまだ現世にとどまっていると考えられていた時代の名残であり、故人と過ごす最後の時間を大切にするという意味が込められています。また、四十九日法要には、親族や故人と親しかった人々が集まるため、一同で故人を偲び、冥福を祈る最後の機会として、納骨を同時に行うことが一般的となりました。

四十九日での納骨は、必ずしも絶対的なものではありません。地域や宗派、あるいはご家庭の事情によって、納骨の時期が異なる場合があります。例えば、遠方に住む親族の都合がつかない場合や、お墓の改修工事中などの場合は、四十九日以降に納骨を行うこともあります。また、一部の地域では、百か日法要や一周忌法要に合わせて納骨を行う風習も残っています。

納骨の時期については、菩提寺のご住職や葬儀社に相談し、適切な時期を選定することが大切です。ご住職や葬儀社は、地域の慣習や宗派の作法に精通しているため、的確な助言を得ることができます。また、親族間で十分に話し合い、皆が納得できる時期を選ぶことも重要です。故人を偲び、安らかに眠れるよう、心を込めて納骨の儀式を執り行いましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 納骨とは | 火葬されたご遺骨をお墓に納める儀式 |

| 一般的な時期 | 四十九日法要と同時 |

| 四十九日の意味 | 仏教で故人の魂が死後の世界へ旅立つまでの期間。この日法要を行い故人の冥福を祈る。 |

| 四十九日まで自宅安置の理由 | 故人の魂がまだ現世にとどまっていると考えられていた時代の名残。故人と過ごす最後の時間を大切にする意味も込められている。 |

| 四十九日納骨の理由 | 親族などが集まり、故人を偲び、冥福を祈る最後の機会として。 |

| 四十九日以外の納骨 | 地域、宗派、家庭の事情により、百か日、一周忌などに行う場合もある。 |

| 相談先 | 菩提寺のご住職や葬儀社 |

| 時期決定のポイント | 親族間で十分に話し合い、皆が納得できる時期を選ぶ。 |

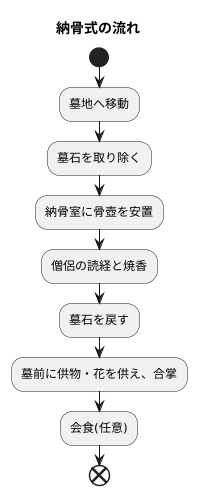

納骨の手順

納骨とは、火葬された後のご遺骨を墓に納める儀式のことです。故人との最後のお別れの時であり、しめやかに、そして心を込めて行う大切な儀式です。納骨を行う時期は、四十九日の法要後に行うことが一般的ですが、地域や家のしきたりによって異なる場合もありますので、事前に親族間でよく相談しておきましょう。

まず、納骨を行う場所である墓地まで移動します。自家用車で移動する場合も多いですが、マイクロバスなどを手配することもあります。墓地に到着したら、墓石を取り除きます。これは、ご遺骨を納める納骨室を開けるためです。墓石は大変重いため、作業は慎重に行います。多くの場合、石材店の方がこの作業を手伝ってくれます。

次に、骨壺を納骨室に安置します。骨壺は、故人の名前が書かれた面を正面に向けて安置するのが一般的です。納骨室の広さによっては、複数のご遺骨が納められている場合もあります。この時、僧侶による読経が行われることが一般的です。読経は、故人の霊を慰め、成仏を祈るために行われます。参列者は焼香を行い、故人に最後の別れを告げます。焼香の作法は宗派によって異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

骨壺を納骨室に安置した後、再び墓石を戻します。その後、墓前に供物や花を供え、合掌して故人の冥福を祈ります。納骨が終わった後、場所を移して会食を開くことがあります。これは、故人の思い出を語り合い、参列者同士が懇親を深める場となります。会食は、仕出し弁当などを用意することが一般的です。

納骨式の流れや具体的な手順は、墓地の管理者や葬儀社によく確認しておきましょう。不明な点があれば、遠慮なく質問することが大切です。また、服装は喪服を着用するのが一般的ですが、平服で構わない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

四十九日法要の準備

四十九日法要は、故人が亡くなってから七七日(四十九日)後に行う重要な仏事です。この日に、故人の霊が極楽浄土へ旅立つと信じられており、遺族や親族、故人と親しかった人々が集まり、故人の冥福を祈ります。そのため、滞りなく法要を執り行うためには、入念な準備が必要です。まずは、僧侶と相談の上、日取りと場所を決めましょう。日取りは、四十九日にあたる日が吉日であればその日を選びますが、平日の場合は、参列者の都合も考慮し、直前の土日に行うことが多いようです。場所は、自宅や菩提寺、葬儀会館などで行います。

日取りと場所が決まったら、早めに参列者に連絡を行いましょう。案内状を作成し、郵送するか、電話で直接伝える方法があります。案内状には、日時、場所、会食の有無などを明記します。また、近年では、メールやLINEなどの連絡ツールを使用することもあります。参列者の人数を把握し、僧侶への連絡、お布施の準備も忘れずに行いましょう。

次に、法要後の会食(お斎)の準備です。会食は、参列者への感謝の気持ちを表すとともに、故人を偲び、思い出を語り合う大切な場です。仕出し料理を注文したり、レストランを予約するなど、参列者の人数や予算に合わせて準備します。お斎の席では、施主の挨拶や故人の話を交えながら、和やかな雰囲気で過ごせるように心がけましょう。

返礼品は、会食に出席できない方にもお渡しするため、多めに用意しておきましょう。カタログギフトやお菓子、飲み物など、地域や故人の好みに合わせた品物を選びます。

当日の流れや席順なども事前に確認し、不明な点は葬儀社に相談することをお勧めします。四十九日法要の準備は多岐にわたるため、余裕を持って、一つずつ丁寧に進めていくことが大切です。落ち着いて準備を進め、故人の霊を安らかに送るためにも、心を込めて準備を行いましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 四十九日法要 | 故人が亡くなってから四十九日後に行う仏事。故人の霊が極楽浄土へ旅立つ日とされ、遺族や親族、故人と親しかった人々が集まり、故人の冥福を祈る。 |

| 日取りと場所 | 僧侶と相談の上、決定する。四十九日にあたる日が吉日であればその日を選び、平日の場合は直前の土日に行うことが多い。場所は自宅、菩提寺、葬儀会館など。 |

| 参列者への連絡 | 案内状の作成・郵送、電話連絡、メールやLINE等で連絡を行う。案内状には日時、場所、会食の有無などを明記する。 |

| 法要後の会食(お斎) | 仕出し料理の注文、レストランの予約など、参列者の人数や予算に合わせて準備する。施主の挨拶や故人の話を交えながら、和やかな雰囲気で過ごす。 |

| 返礼品 | 会食に出席できない方にもお渡しするため、多めに用意する。カタログギフト、お菓子、飲み物など、地域や故人の好みに合わせた品物を選ぶ。 |

| その他 | 当日の流れや席順なども事前に確認し、不明な点は葬儀社に相談する。余裕を持って、一つずつ丁寧に進めていくことが大切。 |

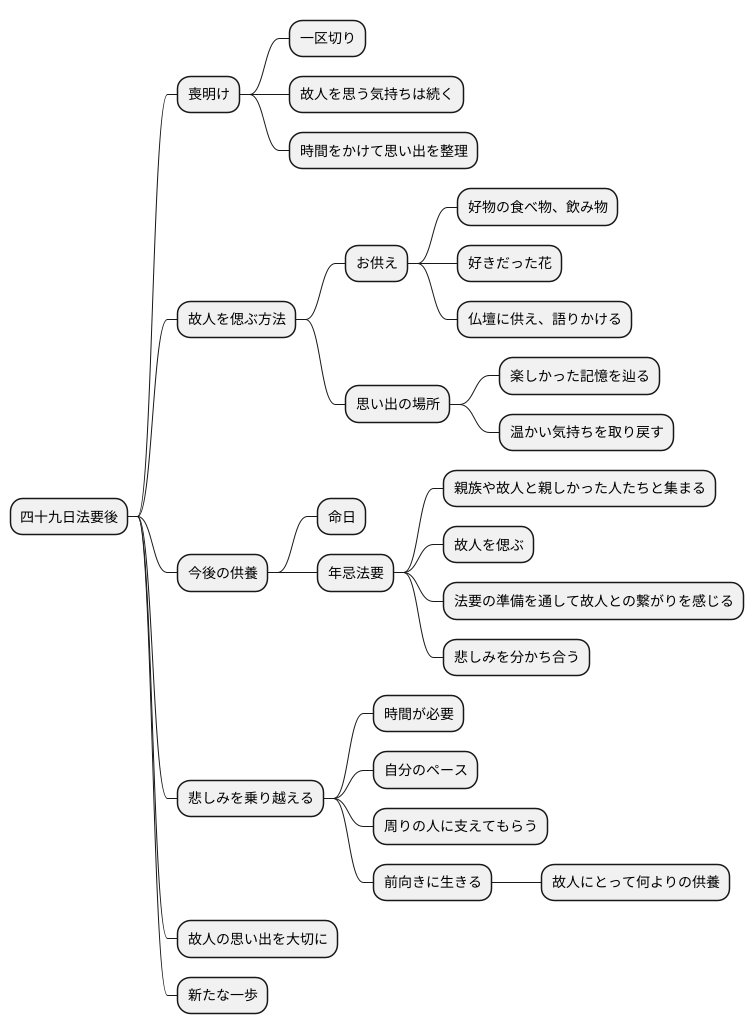

法要後の過ごし方

四十九日の法要が終わり、喪が明けました。ひとまず一区切りを迎えたことでしょう。この期間、深い悲しみの中で過ごされた方も多いはずです。しかし、故人を思う気持ちは、喪が明けたからといって消えるものではありません。むしろ、時間をかけてゆっくりと故人との思い出を整理していく時期が始まったと言えるでしょう。

四十九日を過ぎても、故人を偲ぶ方法はたくさんあります。例えば、故人が好きだったものをお供えしてみましょう。好物の食べ物や飲み物、好きだった花などを仏壇に供え、故人に語りかけることで、心の中で故人の存在を近くに感じることができるはずです。また、故人と思い出の場所を訪れてみるのも良いでしょう。楽しかった記憶を辿りながら、故人との時間を振り返ることで、温かい気持ちを取り戻せるかもしれません。

そして、命日や年忌法要など、今後も故人を供養する機会は訪れます。法要は、親族や故人と親しかった人たちと集まり、故人を偲ぶ大切な時間です。法要の準備を通して、故人との繋がりを改めて感じ、悲しみを分かち合うことができるでしょう。

もちろん、悲しみを乗り越えるには時間が必要です。焦らず、自分のペースで少しずつ日常を取り戻していきましょう。周りの人たちに支えてもらいながら、前向きに生きていくことが、故人にとって何よりの供養となるはずです。故人の思い出を大切にしながら、新たな一歩を踏み出していきましょう。

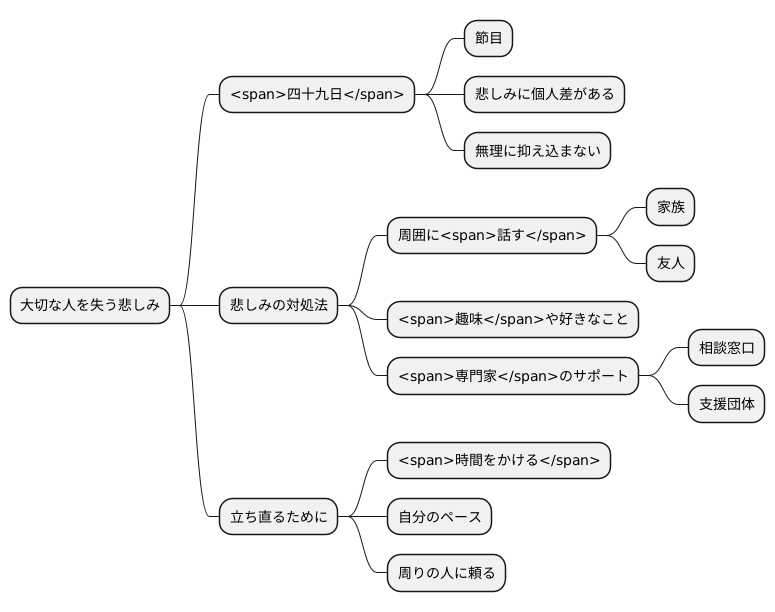

grief

大切な人を失うということは、この世で最もつらい経験の一つです。深い悲しみは、まるで底なし沼に沈んでいくように、私たちを覆い尽くします。四十九日という節目は、仏教の教えに基づく大切な区切りではありますが、悲しみが癒えるまでの時間には個人差があります。四十九日を過ぎても、なお深い悲しみに暮れていることは決して珍しいことではなく、むしろ自然な心の動きと言えるでしょう。

周囲の人々から「そろそろ元気を出して」と励まされることもあるかもしれません。しかし、悲しみは無理に抑え込むべきものではありません。まるで波のように、悲しみが押し寄せてくる時、私たちはただその波に身を任せることも必要です。悲しみを否定せず、受け入れることが、癒えるための第一歩となります。

信頼できる家族や友人に、胸の内を吐露することも、心の負担を軽くする助けとなるでしょう。話すことで、気持ちが整理され、心が落ち着くこともあります。また、趣味や好きなことに没頭する時間を持つことも大切です。打ち込めるものがあれば、一時的に悲しみから離れ、心の平静を取り戻すことができます。

しかし、どうしても一人で抱えきれなくなった時は、専門の相談窓口や支援団体などに連絡してみるのも良いでしょう。話を聞いてもらうだけでも気持ちが楽になることがありますし、専門家のアドバイスを受けることで、新たな視点や対処法を見つけることができるかもしれません。

悲しみから立ち直るには時間が必要です。焦らず、自分のペースで、ゆっくりと心の傷を癒していきましょう。決して一人で抱え込まず、周りの人に助けを求め、あたたかい支えの中で、少しずつ前へ進んでいきましょう。