二七日の法要について

葬式を知りたい

二七日って、亡くなってから2週間後に行われる法事のことですよね?他に何か特別な意味はあるんですか?

お葬式専門家

はい、そうです。亡くなってから二週間後、つまり七日ごとの二度目の法要にあたります。これは、死後七日ごとに裁きを受けるとされる四十九日間の中で、故人の冥福を祈るために行われる『追善供養』の一つなんです。

葬式を知りたい

追善供養は二七日以外にもあるんですか?

お葬式専門家

ええ、初七日から始まり、二七日、三七日と七日ごとに行われ、四十九日の七七日で終わります。これらをまとめて『中陰の七仏事』と呼びます。最近では、初七日と四十九日だけを行う家庭も増えているんですよ。

二七日とは。

人が亡くなってから七日ごとに行う法事のことを「追善法要」または「忌日法要」と言い、亡くなった日を含めて七日目から四十九日目まで七回行います。これは、亡くなった人が死後の世界で、七日ごとに生前の行いを裁かれると信じられていたからです。この死後の世界は「中陰」または「中有」と呼ばれ、四十九日間続きます。二七日とは、この追善法要の二回目のことで、亡くなってから十四日目にあたります。全部で七回行うこの法要は「中陰の七仏事」と呼ばれ、四十九日目で忌明けとなります。二七日の法要は、基本的に家族や親族だけで行い、お坊さんにお経をあげてもらい、食事をいただくという簡素なものです。最近は、初七日と四十九日だけを行う家も増えています。二七日の法要に招かれた場合、香典は必要ありません。お菓子や花などのお供え物で十分ですが、地域によっては「御仏前」として三千円から五千円程度包む場合もあります。服装は、喪主から特に指定がなければ、略式の喪服か、落ち着いた色の服で問題ありません。

二七日とは

二七日とは、人が亡くなってから十四日目に行う仏教の法要です。故人があの世へと旅立つまでの四十九日間、七日ごとに追善供養を行うという考え方がもとになっています。この四十九日間は中陰(中有)と呼ばれ、故人の魂が生と死の狭間をさまよっているとされています。二七日は、初七日に続いて行われる、中陰における二回目の節目となる大切な法要です。

二七日の法要は、故人の冥福を祈り、迷わずにあの世へ旅立てるようにとの願いを込めて行われます。あの世への道案内をする意味も含まれています。具体的には、僧侶にお経をあげてもらい、故人に食事をお供えし、焼香を行います。読経の内容は、主に故人の霊を慰め、成仏を祈るものです。また、参列者は故人の霊前で手を合わせ、冥福を祈ります。

二七日は、一般的に親族や親しい人たちだけで行われることが多く、初七日や四十九日に比べて小規模な法要となる場合がほとんどです。法要後には、参列者で食事を共にすることが慣例となっています。これは、故人を偲びながら、共に過ごした日々を懐かしむとともに、残された者同士が支え合う意味も込められています。

近年は、葬儀や法事の簡素化が進み、二七日などの七日ごとの法要を行わず、初七日と四十九日だけを行う家庭も増えています。それぞれの家庭の事情に合わせて、無理のない範囲で行うことが大切です。ただし、二七日は故人の冥福を祈る大切な機会であることには変わりありません。どのような形であれ、故人を偲び、その霊を慰める気持ちを持つことが重要です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 二七日とは | 人が亡くなってから14日目に行う仏教の法要 |

| 意味 |

|

| 内容 |

|

| 規模 |

|

| 法要後の食事 |

|

| 近年の傾向 |

|

| 大切なこと |

|

二七日の意味

人が亡くなってから四十九日間は、あの世とこの世の間の世界である中陰にいると、仏教では考えられています。この四十九日間は七日ごとに閻魔大王をはじめとする十王の裁きを受けるとされ、故人の冥福を祈るために七日ごとの法要が営まれます。

二七日は、亡くなってから十四日目にあたる二回目の裁きの日で、初七日に次いで重要な法要です。初七日は多くの場合、葬儀後すぐに営まれるため、慌ただしい中で行われることも少なくありません。二七日は、葬儀を終え、少し落ち着いて故人と向き合うことができる時期であり、改めて故人の冥福を祈る大切な機会となります。

この法要では、僧侶にお経を唱えていただき、故人の霊を慰めます。また、焼香を行い、故人に感謝の気持ちを伝えます。集まった親族一同で故人の生前の思い出を語り合い、共に過ごした日々を偲びます。故人の好きだった食べ物や飲み物、花などを供えることも、故人の霊を慰めることに繋がるとされています。二七日の法要は、故人の冥福を祈るだけでなく、遺族が故人の死を受け止め、悲しみを乗り越えるためにも重要な機会です。深い悲しみに暮れる中で、故人の思い出を語り合うことで、少しずつ心の整理をつけ、前向きに生きていく力へと繋がるのです。

二七日の法要は、必ずしも盛大に行う必要はありません。大切なのは、故人を偲び、冥福を祈る心です。遺族や親しい人たちだけで集まり、静かに故人を弔うことも、二七日の大切な意味合いの一つと言えるでしょう。

| 法要 | 期間 | 意味 | 内容 |

|---|---|---|---|

| 二七日 | 死後14日目 |

|

|

二七日の服装

二十七日は、故人が亡くなってから四十九日までの忌明け前の重要な法要の一つです。この日の服装は、一般的には略式礼服が適切とされています。略式礼服とは、喪服ほど格式張らず、平服よりもきちんとした装いのことを指します。具体的には、黒、紺、グレーなど落ち着いた色合いのスーツやワンピースが好ましいでしょう。男性の場合は、ダークスーツに白のワイシャツ、黒のネクタイが基本です。女性の場合は、黒や紺、グレーのワンピースやスーツ、アンサンブルなどが良いでしょう。

派手なアクセサリーや光沢のある素材、華美な装飾は避け、故人を偲ぶ場にふさわしい落ち着いた雰囲気の服装を心がけましょう。例えば、光る宝石や派手な柄のネクタイ、スカーフなどは控えめに。バッグも黒などの地味なものが良いでしょう。靴は、黒の革靴やパンプスが無難です。殺生を連想させるため、毛皮や皮革製品は避けるのが望ましい地域もあります。

喪主から特に平服でよいとの指示があった場合は、地味な服装で参列しても構いません。しかし、たとえ平服であっても、清潔感のある服装を心がけることが大切です。ジーンズやTシャツ、サンダルなどカジュアルすぎる服装は避け、故人や遺族に敬意を表す服装を選びましょう。

地域や宗派によって慣習が異なる場合もあります。例えば、地域によっては、二十七日の法要は略式喪服が一般的である場合もあります。不安な場合は、事前に喪主や葬儀社に確認しておくと安心です。服装に関する疑問点を解消し、失礼のないように参列しましょう。

| 服装 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 一般の場合:略式礼服 | 黒、紺、グレーなど落ち着いた色合いのスーツやワンピース。男性はダークスーツに白シャツ、黒ネクタイ。女性は黒、紺、グレーのワンピースやスーツ、アンサンブルなど。 | 派手なアクセサリー、光沢のある素材、華美な装飾は避ける。バッグは黒など地味なもの。靴は黒の革靴やパンプス。毛皮や皮革製品は避ける地域も有り。 |

| 喪主から平服指定の場合:地味な服装 | 清潔感のある服装。 | ジーンズ、Tシャツ、サンダルなどカジュアルすぎる服装は避ける。 |

その他:

- 地域や宗派によって慣習が異なる場合があるので、事前に喪主や葬儀社に確認すると安心。

二七日の香典

二十七日法要は、故人が亡くなってから二十七日目に行われる追悼法要です。四十九日法要と比べると小規模で行われることが多く、特に親族だけで営まれるケースも少なくありません。このような場合、香典は必ずしも必要ではありません。

親族間で営まれる二十七日法要では、香典の代わりに、お菓子や果物、花などをお供え物として持参するのが一般的です。故人の好きだったものや、季節感を取り入れたものを選ぶと良いでしょう。また、お線香やロウソクなど、法要で使用するものを用意するのも喜ばれます。

地域によっては、「御仏前」として数千円程度包む習慣も残っています。これは、香典とは少し意味合いが異なり、仏様への供え物という意味合いが強いです。しかし、二十七日法要に限っては、必ずしも必要というわけではありません。他の参列者や地域の実情に合わせて判断するようにしましょう。

もし、香典を用意するのであれば、二十七日法要の場で渡しても構いませんが、四十九日法要の際にまとめて渡すという方法もあります。特に、既に葬儀の際に香典を渡している場合は、四十九日法要まで待つ方が一般的です。

いずれの場合も、大切なのは故人を偲び、遺族の気持ちを尊重することです。金額や形式にとらわれ過ぎず、無理のない範囲で弔意を表すことが大切です。

もし、どうすれば良いか迷う場合は、他の参列者に相談してみましょう。同じように法要に参列する親族や知人に、地域や家の習慣について尋ねてみるのも一つの方法です。また、葬儀社に問い合わせて、適切な対応を相談するのも良いでしょう。葬儀社は、様々なケースに対応してきた経験があるので、的確なアドバイスをもらえるはずです。

| 法要 | 規模 | 香典 | 香典の代わり | その他 |

|---|---|---|---|---|

| 二十七日法要 | 小規模(親族のみ) | 必須ではない | お菓子、果物、花、線香、ロウソクなど |

|

二七日の流れ

二七日法要は、故人が亡くなってから十四日目の忌日に行われる重要な仏事です。この法要は、故人の霊を慰め、冥福を祈ると同時に、遺族が悲しみを少しずつ乗り越えていくための大切な節目でもあります。

当日は、まず僧侶をお迎えし、読経が始まります。読経の間は、故人の霊前で静かに合掌し、故人の冥福を心から祈念しましょう。読経のあとには焼香を行います。焼香は、故人に最後の別れを告げ、感謝の気持ちを伝える大切な儀式です。香をつまみ、額の前で静かに押し頂くようにしてから香炉にくべます。この一連の作法は、宗派によって多少異なる場合もありますので、周りの方に倣うと良いでしょう。

焼香が終わると、僧侶による法話が始まります。法話では、仏教の教えや故人の生き方についてお話しいただくことで、参列者は改めて故人の在りし日を偲び、教えを心に刻みます。法話は、故人を偲ぶとともに、私たち自身の生き方についても深く考えさせられる貴重な機会となります。

法要の後は、参列者で食事を共にするのが一般的です。この席は、故人の思い出話などを語り合い、共に故人を偲ぶ大切な時間です。和やかな雰囲気の中で、故人の生きた証を語り継ぎ、在りし日を懐かしむことで、悲しみを分かち合い、癒やしへと繋げていきます。食事の内容は、精進料理が伝統的ですが、近年では、故人の好物や、地域の習慣に合わせた料理が振る舞われることもあります。

二七日法要は、地域や宗派によって多少の違いがある場合もあります。服装や香典の金額、食事の有無など、不安な点があれば、事前に葬儀社や寺院に確認しておくと安心です。何よりも大切なのは、故人を偲び、感謝の気持ちを込めて参列することです。

| 二七日法要の流れ | 詳細 | 目的/意義 |

|---|---|---|

| 僧侶による読経 | 僧侶が読経を行う。参列者は静かに合掌し、故人の冥福を祈る。 | 故人の霊を慰め、冥福を祈る。 |

| 焼香 | 香をつまみ、額の前で静かに押し頂くようにしてから香炉にくべる。宗派によって作法が異なる場合も。 | 故人に最後の別れを告げ、感謝の気持ちを伝える。 |

| 僧侶による法話 | 仏教の教えや故人の生き方についての話。 | 故人を偲び、その教えを心に刻む。自身の生き方についても考える機会となる。 |

| 会食 | 参列者で食事を共にする。故人の思い出話などを語り合う。精進料理が伝統だが、近年は故人の好物や地域の習慣に合わせた料理も。 | 故人を偲び、思い出を語り継ぐ。悲しみを分かち合い、癒やしへと繋げる。 |

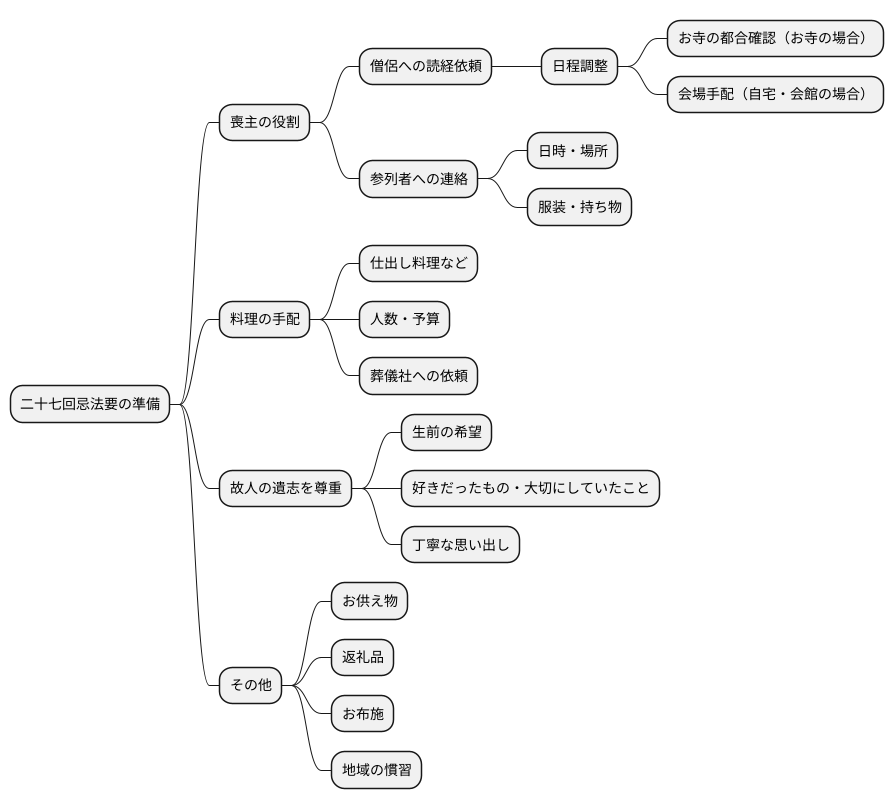

二七日の準備

二十七日の法要は、故人が亡くなってから四十九日に至るまでの最初の節目となる重要な法要です。この大切な法要の準備は、通常喪主が中心となって行います。まず、僧侶へ読経の依頼をし、日程を調整します。お寺で法要を行う場合は、お寺の都合も確認しなければなりません。自宅や会館で行う場合は、会場の手配も必要です。僧侶の予定と会場の空き状況を確認し、日程を確定したら、参列者へ連絡を行います。

法要に欠かせないのが料理の手配です。参列者へのおもてなしとして、仕出し料理などを用意するのが一般的です。料理の内容や数量は、参列者の人数や予算に合わせて決めましょう。近年は、これらの準備を葬儀社に依頼するケースも増えています。葬儀社に依頼することで、喪主の負担を大幅に軽減できますので、状況に応じて検討すると良いでしょう。

準備を進める上で最も大切なのは、故人の遺志を尊重することです。故人が生前にどのような法要を望んでいたのか、どのような人たちと過ごしたかったのか、故人の好きだったもの、大切に想っていたことなどを丁寧に思い出しながら、故人に寄り添った法要を心がけて準備を進めましょう。

参列者へは、日時や場所だけでなく、服装や持ち物などの詳細も事前に伝えておくことが大切です。法要当日に慌てることがないように、案内状や連絡は余裕を持って送るようにしましょう。その他、お供え物や返礼品、お布施なども必要に応じて準備します。地域によっては、独特の風習がある場合もありますので、地域の慣習も事前に確認しておきましょう。細やかな配慮と丁寧な準備によって、故人を偲び、冥福を祈る落ち着いた法要とすることができます。