神道の十日祭について

葬式を知りたい

先生、毎十日祭って神道だけで行われるものなんですか?仏教ではしないんですか?

お葬式専門家

いい質問だね。毎十日祭は、神道で行われるものだよ。仏教では、初七日、四十九日など、別の日にちで法要を行うんだ。

葬式を知りたい

なるほど。じゃあ、神道では五十日祭が終われば、もう忌明けになるんですか?

お葬式専門家

そうだね。五十日祭で忌明けとなるのが一般的だよ。ただし、宗派や地域によって異なる場合もあるので、注意が必要だね。その後は、百か日祭、一年祭と続いていくんだよ。

毎十日祭とは。

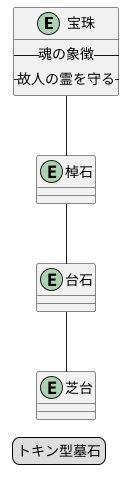

お葬式と法事に関する言葉「毎十日祭」について説明します。神道では、人が亡くなった日から数えて10日ごとにお祭りを行います。これを五十日祭まで、全部で5回行います。何回めの祭かによって、十日祭、二十日祭のように呼び方が変わります。五十日祭が終わると、喪に服す期間が終わるという意味の忌明けとなります。(ただし、宗派や地域によって異なる場合があります) 五十日祭のあとは、百日祭、一年祭(一周忌)と続きます。ちなみに、神道のお墓は「トキン型」という神道特有の形をしています。

十日祭のあらまし

人が亡くなり、あの世へと旅立つまでの間には、様々な儀式や慣習があります。神道では、故人の魂を慰め、冥福を祈るために、十日ごとに霊祭を執り行います。この十日ごとの霊祭は、初七日以降、十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭と続き、五十日祭で一区切りを迎えるのが一般的です。五十日祭は、一般的に忌明け、つまり喪明けの法要として行われます。しかし、地域や宗派によっては、三十日祭や百日祭を忌明けとする場合もあり、様々です。

故人の魂はまだこの世とあの世の間を彷徨っているとされ、遺族は深い悲しみを胸に秘めながら、故人の安らかな旅立ちを祈ります。十日ごとの霊祭は、故人の霊を慰め、あの世へと導く大切な節目となるのです。この五十日に至るまでの間、遺族は喪に服します。派手な服装や行動、華やかな場所への外出などは控え、静かに故人を偲び、冥福を祈る期間とされています。喪に服す期間の長さも、地域や家によって異なり、五十日祭までとするところもあれば、三十三回忌など大きな節目の法要まで喪に服す場合もあります。

十日祭は、初七日法要の後、初めて行われる十日ごとの霊祭であり、特に故人の死を悼み、冥福を祈る重要な儀式です。遺族や親族、故人と親しかった人々が集まり、読経や焼香を行い、故人の霊を慰めます。また、十日祭は、葬儀後の慌ただしさも一段落し、今後の法要や手続きについて話し合う機会でもあります。それぞれの家庭の事情に合わせて、僧侶への読経の依頼や、食事の用意などを検討し、故人を偲び、共に過ごした日々を振り返る大切な時間となるでしょう。

| 儀式 | 意味 | 期間 | その他 |

|---|---|---|---|

| 十日ごとの霊祭(十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭) | 故人の魂を慰め、冥福を祈る | 初七日後から五十日祭まで | 故人の霊を慰め、あの世へと導く節目 |

| 五十日祭 | 忌明け(喪明け)の法要 | 死後50日目 | 地域や宗派によっては三十日祭や百日祭を忌明けとする場合もある |

| 喪 | 故人の死を悼む期間 | 地域や家によって異なる(五十日祭まで、または三十三回忌などの大きな節目まで) | 派手な服装や行動、華やかな場所への外出を控える |

| 十日祭 | 故人の死を悼み、冥福を祈る重要な儀式。葬儀後の今後の法要や手続きについて話し合う機会。 | 死後10日目 | 読経や焼香を行い、故人の霊を慰める。 |

五十日祭の重要性

五十日祭は、神道において故人の魂があの世へと旅立つ大切な節目であり、忌明けの儀式として広く行われています。この日は、故人の死後五十日目にあたる日で、遺族にとっては悲しみのピークを過ぎ、少しずつ日常を取り戻していくための大切な区切りとなります。五十日祭を境に、喪に服す期間を終え、日常生活へと戻っていくことが許されると考えられています。

五十日祭には、故人と親しかった親族や友人たちが集まり、故人の霊前で冥福を祈ります。僧侶を招いて読経をお願いする場合や、神官に祭壇を設けてもらう場合もあります。読経や祈祷が終わると、参列者たちは共に食事を囲み、故人の在りし日の思い出を語り合いながら、故人を偲びます。

食事の席では、故人が好きだった食べ物や思い出の料理が振る舞われることもあります。楽しい思い出を語り合うことで、悲しみを分かち合い、共に乗り越えていこうとする気持ちが共有されます。五十日祭は、故人の冥福を祈るだけでなく、遺族が悲しみを乗り越え、前向きに生きていくための大切な儀式でもあるのです。

地域によっては、五十日祭に盛大な宴席を設ける風習もあります。これは、故人を偲ぶ気持ちを表すと同時に、地域社会の繋がりを再確認する場としての役割も担っています。親族や友人だけでなく、地域の人々も集まり、共に食事をしながら故人の思い出を語り合うことで、地域社会の一員としての絆を深める機会となります。このように、五十日祭は、故人の追悼だけでなく、遺族や地域社会の支え合いを大切にする日本の伝統文化を反映した儀式と言えるでしょう。

| 五十日祭の意義 | 内容 | 役割 |

|---|---|---|

| 神道において故人の魂があの世へと旅立つ大切な節目、忌明けの儀式 | 故人の死後50日目に親族、友人などが集まり、故人の霊前で冥福を祈る。僧侶の読経や神官による祈祷、会食などを行う。 | 遺族にとっては悲しみのピークを過ぎ、少しずつ日常を取り戻していくための大切な区切り 喪に服す期間を終え、日常生活へと戻っていくことを許される |

| 故人を偲び、悲しみを乗り越える | 故人が好きだった食べ物や思い出の料理が振る舞われ、楽しい思い出を語り合う。 | 悲しみを分かち合い、共に乗り越えていく |

| 地域社会の繋がりを再確認する場 | 地域によっては盛大な宴席を設け、地域の人々も集まり故人の思い出を語り合う。 | 地域社会の一員としての絆を深める 遺族や地域社会の支え合いを大切にする日本の伝統文化を反映 |

その後の儀式

五十日祭が済むと、その後も様々な節目で故人を偲ぶ法要が行われます。百日祭に始まり、一年祭、三年祭、五年祭、十年祭、二十年祭、三十年祭と続きます。これらの法要は、故人の冥福を祈る場であると同時に、残された家族や親族が集い、故人の思い出を語り合い、共に過ごした時間を振り返る大切な機会でもあります。

特に一年祭は、故人が亡くなってから初めて迎える命日にあたるため、特に重要な意味を持ちます。多くの場合、盛大な儀式が執り行われ、親族や故人と親しかった人々が集まり、故人の霊を慰めます。一年祭は、悲しみを新たにしたり、故人の不在を改めて実感する辛い日となることもありますが、同時に、故人の生きた証を再確認し、前を向いて生きていく力となる日でもあります。

三年祭、五年祭、十年祭と、時が経つにつれて、法要の規模は徐々に小さくなるのが一般的です。参列者も近しい親族中心となり、簡略化されることも多くあります。しかし、法要の規模に関わらず、故人を偲び、感謝の気持ちを捧げる遺族の気持ちに変わりはありません。それぞれの節目で、故人の思い出を語り継ぎ、共に過ごした大切な時間を振り返ることで、故人の存在は生き続けるのです。これらの法要は、故人の霊を慰めるだけでなく、遺族の心の支えとなり、前へと進む力となる大切な儀式と言えるでしょう。

| 法要 | 五十日祭後 | 詳細 |

|---|---|---|

| 百日祭 | 〇 | |

| 一年祭 | 〇 | 故人が亡くなってから初めて迎える命日。盛大な儀式。 |

| 三年祭 | 〇 | 一年祭以降、規模は徐々に小さくなる。 |

| 五年祭 | 〇 | 一年祭以降、規模は徐々に小さくなる。 |

| 十年祭 | 〇 | 一年祭以降、規模は徐々に小さくなる。 |

| 二十年祭 | 〇 | |

| 三十年祭 | 〇 |

神道のお墓

神道のお墓には、独特な形をしたものがあります。その代表的なものが「トキン型」と呼ばれる墓石です。この形は、神道の教えに基づいており、あの世へと旅立った故人の霊が安らかに眠れるようにとの願いが込められています。

トキン型の墓石は、一般的な和型の墓石とは少し異なった姿をしています。まず目を引くのは、棹石と呼ばれる中心部分です。この棹石の上部には、宝珠と呼ばれる丸い飾りが乗っています。この宝珠は、魂の象徴ともいわれ、故人の霊を大切に守るという意味が込められています。棹石の下には、台石と呼ばれる土台が置かれ、その土台を支えるように芝台と呼ばれる基盤が据えられています。全体を見ると、どっしりとした安定感があり、故人の霊が安心して眠れるような、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

このトキン型の墓石は、神道の教えに基づいた、故人の霊魂に対する深い尊敬の念を表しています。宝珠、棹石、台石、芝台、それぞれの部分に意味があり、故人が無事にあの世へと旅立ち、安らかに過ごせるようにとの祈りが込められています。お墓は、ただ故人の冥福を祈る場だけではなく、残された遺族が故人と繋がりを感じ、語りかけることができる大切な場所でもあります。そのため、お墓の形やデザインには、故人への想いや、宗教的な意味合いが深く込められているのです。トキン型は、神道ならではの様式美と、故人への深い愛情が融合した、美しい墓石と言えるでしょう。

まとめ

神道では、人が亡くなってから十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭、五十日祭と、十日ごとに故人の霊を慰める儀式を行います。これらをまとめて「五十日祭」と呼び、五十日祭が過ぎると、故人の魂は祖霊となり、子孫を守ってくれると信じられています。

十日祭は、故人があの世に旅立つための準備を整える儀式です。二十日祭は、故人の霊が迷わずあの世へたどり着けるよう祈る儀式です。三十日祭は、故人の霊がこの世に残した未練を断ち切るための儀式です。四十日祭は、故人があの世で安らかに過ごせるよう祈る儀式です。そして五十日祭は、故人の霊が祖霊となり、子孫を見守ってくれることを感謝する大切な儀式です。

これらの儀式は、地域や家のしきたりによって多少の違いはありますが、故人の冥福を祈る気持ちは共通しています。遺族や親族、故人と親しかった人々が集まり、神職にお祓いをしてもらい、供物を捧げ、故人の霊を慰めます。これらの儀式を通して、遺族は故人との繋がりを改めて感じ、悲しみを乗り越え、前を向いて生きていく力を得ます。

神道のお墓は「トキン型」と呼ばれる独特の形をしています。これは、神道の教えに基づいたもので、中央にある「奥津城(おくつき)」と呼ばれる場所に故人の遺骨を納めます。奥津城は、故人の霊が安らかに眠れるようにとの願いを込めて、丁寧に作られています。

五十日祭やトキン型のお墓など、神道の葬儀や法要に関する儀式や風習は、日本の伝統文化の一部として大切に守られてきました。そして、故人を偲び、その冥福を祈る心は、時代が変わっても、私たちの中に生き続けていくでしょう。

| 儀式 | 意味 |

|---|---|

| 十日祭 | 故人があの世に旅立つための準備を整える儀式 |

| 二十日祭 | 故人の霊が迷わずあの世へたどり着けるよう祈る儀式 |

| 三十日祭 | 故人の霊がこの世に残した未練を断ち切るための儀式 |

| 四十日祭 | 故人があの世で安らかに過ごせるよう祈る儀式 |

| 五十日祭 | 故人の霊が祖霊となり、子孫を見守ってくれることを感謝する大切な儀式 |

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 五十日祭 | 十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭、五十日祭をまとめて五十日祭と呼ぶ |

| 祖霊 | 五十日祭が過ぎると故人の魂は祖霊となり、子孫を守ってくれると信じられている |

| お墓の形 | トキン型 |

| 奥津城 | お墓の中央にある場所で、故人の遺骨を納める場所 |