初七日法要の基礎知識

葬式を知りたい

先生、『初七日』って、お葬式のあとすぐに行うものなんですか?

お葬式専門家

そうだね、もともとはお葬式の後の7日目に行うものだったんだけど、最近ではお葬式と同じ日に行う『付け七日』という形も増えているんだよ。

葬式を知りたい

へえ、そうなんですね。どうして同じ日にやるようになったんですか?

お葬式専門家

一つは、遠方に住んでいる人たちが、何度も集まるのが大変だから。もう一つは、火葬場が混んでいて、お葬式と初七日の間が短くなってしまう場合もあるからなんだよ。

初七日忌とは。

お葬式と法事に関わる言葉「初七日」について説明します。仏教では、人が亡くなってから七日ごとに、その人の行いを裁く日が来ると考えられています。この裁きの日は全部で七回あり、遺族や知り合いは、故人が良い結果になるように祈る法要を行います。最初の法要が初七日で、お葬式のあとすぐに行われる最初の法要でもあります。七回目の裁きが終わる四十九日法要の後、故人は浄土へ旅立つとされています。そのため、七七日忌をもって喪明けとなります。この法要には、親族や故人と親しかった友人、知人が集まり、故人を偲びます。最近では、お葬式のすぐあとに親族が再び集まるのが難しい場合も多いので、お葬式と同時に初七日法要を行う「付け七日」もあります。同時に法要を行う場合は、そのまま精進料理を食べる会も行われることが多いです。

初七日の意味

人がこの世を去ると、仏教では七日ごとに、あの世での行き先を決める審判が行われると伝えられています。この審判は七回あり、故人が迷うことなくあの世へ旅立てるように、残された家族や親しい人々が祈りを捧げます。その最初の審判の日が、故人が亡くなって七日目に行われる初七日です。初七日は、葬儀を終えて初めて行う法要でもあります。

この法要は、故人の魂の安らぎを願うとともに、遺族や近しい人々が集まり、故人の思い出を語り合い、共に過ごした日々を振り返る大切な機会となります。楽しかった思い出、辛かった出来事、様々な記憶を辿りながら、故人の在りし日の姿を偲び、冥福を祈るのです。また、初七日を境に、悲しみのピークを過ぎた遺族が、少しずつ日常を取り戻していくための心の支えとなるという意味合いも持っています。

初七日を皮切りに、二七日、三七日と続き、七七日(四十九日)まで七回の追善供養が営まれます。この七回の法要は、故人の冥福を祈り、あの世での幸せを願う大切な儀式です。そして、七七日をもって忌明けとなり、故人は極楽浄土へ旅立つとされています。そのため、七七日は特に重要な法要と位置付けられています。近年では、葬儀や初七日を合わせて行うことが増え、他の二七日、三七日などの法要もまとめて四十九日に行うことが一般的になっています。しかし、それぞれの法要には故人を偲び、冥福を祈る大切な意味が込められていることを理解しておきましょう。

| 法要 | 意味 | その他 |

|---|---|---|

| 初七日 | 葬儀後初めての法要。故人の冥福を祈り、思い出を語り合う。 | 近年では葬儀と同時に行うことも多い。 |

| 二七日~六七日 | 故人の冥福を祈る追善供養。 | 近年では四十九日にまとめて行うことが多い。 |

| 七七日(四十九日) | 忌明け。故人が極楽浄土へ旅立つ日とされる。 | 特に重要な法要。 |

初七日の実際

人が亡くなって七日目に行う仏事が初七日です。本来は亡くなった日からきっかり七日目に行いますが、近年は葬儀の当日に初七日法要を済ませてしまう「付け七日」が一般的になっています。遠方に住む親族や仕事を持つ人が多い現代では、葬儀の後、改めて七日目に集まることが難しいためです。葬儀社や僧侶に相談すれば、それぞれの都合に合わせて執り行うことができますので、安心してください。

付け七日を行う場合、葬儀後の精進落としと合わせて行うことが多いです。精進落としとは、葬儀で精進料理をいただいた後に、肉や魚を使った料理をいただくことで、故人の霊が迷わずあの世へ旅立てるように祈る意味があります。初七日と精進落としを同時に行うことで、参列者の負担を軽くすることができます。

初七日法要は、僧侶に読経してもらい、焼香を行い、故人の霊を供養します。僧侶から故人の教えや生き方を振り返る法話をいただくこともあります。法要が終わった後は、参列者で食事を囲むこともあります。故人の思い出を語り合い、共に過ごした時間を偲びます。食事の席では、故人の好きだった食べ物や、生前によく話していたことなどを語り合い、故人を偲びます。

服装は、葬儀と同じように喪服を着るのが一般的です。しかし、最近では平服でも差し支えない場合もあります。葬儀社や親族に確認しておくと安心です。香典を持参する際は、表書きは「御仏前」と書きましょう。初七日は、故人の冥福を祈り、別れを惜しむ大切な機会です。それぞれの状況に合わせて、心を込めて執り行いましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 初七日 | 人が亡くなって七日目に行う仏事。近年は葬儀当日に済ませる「付け七日」が一般的。 |

| 付け七日の理由 | 遠方に住む親族や仕事を持つ人が多い現代では、葬儀の後、改めて七日目に集まることが難しいため。 |

| 付け七日の実施 | 葬儀社や僧侶に相談すれば、それぞれの都合に合わせて執り行うことが可能。 |

| 精進落とし | 葬儀で精進料理をいただいた後に、肉や魚を使った料理をいただくこと。故人の霊が迷わずあの世へ旅立てるように祈る意味がある。 |

| 初七日と精進落としの同時実施 | 付け七日を行う場合、葬儀後の精進落としと合わせて行うことが多い。参列者の負担を軽くすることができる。 |

| 初七日法要の内容 | 僧侶に読経してもらい、焼香を行い、故人の霊を供養する。僧侶から故人の教えや生き方を振り返る法話をいただくこともある。法要が終わった後は、参列者で食事を囲むこともあり、故人の思い出を語り合い、共に過ごした時間を偲ぶ。 |

| 服装 | 葬儀と同じように喪服を着るのが一般的だが、最近では平服でも差し支えない場合もある。葬儀社や親族に確認しておくと安心。 |

| 香典 | 表書きは「御仏前」と書く。 |

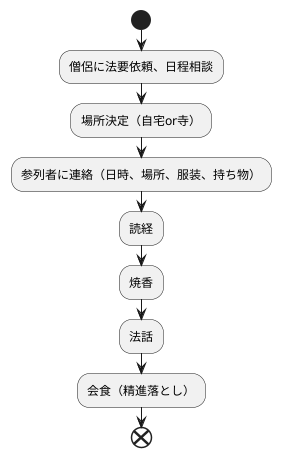

準備と流れ

初七日法要は、故人が亡くなってから七日目に行う大切な仏事です。そのため、滞りなく執り行うために、いくつかの準備が必要です。まず、僧侶に法要を依頼し、日程や読経内容などを相談しましょう。お寺によっては、予約が必要な場合もありますので、早めに連絡を取ることが大切です。

次に、法要を行う場所を決めましょう。自宅で行う場合は、仏壇や座布団、焼香に必要な香炉や灰、線香などを用意します。お寺や葬儀場で行う場合は、会場の予約状況を確認し、利用料金なども事前に問い合わせておきましょう。

参列者には、法要の日時、場所、持ち物などを案内状や電話で連絡します。服装は、喪服が基本ですが、平服で参列できる場合もありますので、事前に確認しておきましょう。数珠や香典を持参するように伝え、受付や案内係を手配しておくとスムーズに進行できます。

法要当日は、まず僧侶による読経が行われます。読経の間は静かに故人の冥福を祈りましょう。読経の後には、焼香を行います。焼香の作法は地域や宗派によって異なりますので、周りの人に合わせて行いましょう。焼香は、故人に別れを告げ、冥福を祈る大切な儀式です。心を込めて行いましょう。

焼香の後は、僧侶による法話があります。故人の生前の行いや人となり、教えなどを振り返り、故人の冥福を祈るものです。静かに耳を傾け、故人を偲びましょう。

法要の後には、会食の席が設けられることもあります。精進落としとも呼ばれ、故人の思い出話などを語り合い、故人を偲ぶ場となります。参列者同士で故人の思い出を語り合うことで、悲しみを分かち合い、前向きな気持ちで故人の冥福を祈ることができるでしょう。和やかな雰囲気の中で、故人の在りし日を懐かしみ、共に過ごした大切な時間を振り返ることで、故人の霊を送る大切な機会となるでしょう。

宗派による違い

仏教の儀式である初七日法要は、宗派によって作法や考え方が異なり、それぞれに特徴があります。例えば、浄土真宗では、初七日法要を特に重要とは考えていません。故人が亡くなってから四十九日目に行われる四十九日法要、つまり忌明けの法要を最も大切なものとしています。よって、初七日法要だけを行うことは少なく、他の法要と合わせて行うか、もしくは四十九日法要にまとめて行うことが多いです。

一方、浄土真宗以外の多くの宗派、例えば、真言宗、曹洞宗、日蓮宗などでは、初七日から七七日までの七日ごとの法要(中陰法要)をそれぞれ大切なものとして執り行います。これは、故人があの世へ旅立つまでの七日間ごとに、遺族が故人の冥福を祈り、追善供養を行うためです。それぞれの日には意味があり、初七日は故人が初めてあの世の裁判を受ける日とされています。

また、法要で行う読経の内容もお経の種類も宗派によって様々です。浄土真宗では『阿弥陀経』を読誦することが多いですが、他の宗派では『般若心経』や『観音経』など、様々な種類のお経が読まれます。焼香の回数や作法も宗派によって異なる場合があり、浄土真宗では焼香の作法が他の宗派と大きく異なる点に注意が必要です。

このように、初七日法要は宗派によって作法や考え方が異なるため、故人の信仰していた宗派に合わせた適切な形で行うことが大切です。もし、故人の宗派や作法がよく分からない場合は、菩提寺の僧侶に相談するのが良いでしょう。僧侶に相談することで、適切な guidance を受けることができ、安心して法要を執り行うことができます。不明な点を解消し、故人の宗派の作法や慣習を尊重することで、故人の霊を慰め、冥福を祈る心を込めて、丁寧な法要を執り行うことが肝要です。

| 宗派 | 初七日法要の考え方 | 法要の執り行い方 | 読経 | 焼香 |

|---|---|---|---|---|

| 浄土真宗 | 特に重要視しない。四十九日法要にまとめて行うことが多い。 | 他の法要と合わせて行うか、四十九日法要にまとめて行う。 | 『阿弥陀経』 | 他宗派と大きく異なる。 |

| 浄土真宗以外 (真言宗、曹洞宗、日蓮宗など) |

初七日から七七日までの七日ごとの法要(中陰法要)をそれぞれ大切なものとして執り行う。 | 七日ごとに故人の冥福を祈り、追善供養を行う。 | 『般若心経』、『観音経』など | 宗派によって異なる。 |

大切な思い

人は、かけがえのない方を亡くすと、深い悲しみに暮れます。まるで、世界が色を失ってしまったかのように感じ、何も手につかなくなってしまうこともあるでしょう。そんな深い悲しみの淵にある遺族にとって、初七日法要は故人と向き合い、心の整理をつけるための大切な機会となります。

初七日法要は、故人が亡くなってから七日目に行われる最初の追善供養です。この法要は、単なる形式的な儀式ではありません。故人の霊を慰め、冥福を祈ると同時に、遺族にとっては故人の生前の思い出を振り返り、感謝の気持ちを伝える場でもあります。共に過ごした日々を思い出し、楽しかったこと、嬉しかったこと、そして時には喧嘩をしたことなど、様々な記憶が蘇ってくることでしょう。故人の笑顔、語り口、温もり…それらを懐かしみながら、故人への感謝の思いを新たにすることができるのです。

また、初七日法要には、親族や友人、知人など、故人と縁のあった人々が集まります。皆で故人を偲び、思い出話に花を咲かせることで、悲しみを分かち合い、互いに支え合うことができます。一人では抱えきれない悲しみも、周囲の人々の温かい心に触れることで、少しずつ癒されていくでしょう。

故人の好きだった食べ物や花、愛用していた品などを供えることも、大切な弔いの形です。故人が生前、好んで口にしていたもの、大切にしていたものを用意することで、故人の存在をより身近に感じることができます。また、故人の好きだった音楽を流したり、思い出の写真を飾ったりするのも良いでしょう。

初七日法要は、悲しみの中にも、故人の温もりを感じ、前向きに生きていく力を得る機会となります。大切な人を失った悲しみは、そう簡単に癒えるものではありません。しかし、初七日法要を通して故人の冥福を心から祈り、そして周囲の人々の支えを感じながら、新たな一歩を踏み出すことができるのです。

| 初七日法要の意義 | 詳細 |

|---|---|

| 故人と向き合い、心の整理をつける | 深い悲しみにある遺族にとって、故人と向き合い、心の整理をつけるための大切な機会 |

| 故人の霊を慰め、冥福を祈る | 単なる儀式ではなく、故人の霊を慰め、冥福を祈る場 |

| 故人の生前の思い出を振り返り、感謝の気持ちを伝える | 共に過ごした日々を思い出し、感謝の思いを新たにする |

| 悲しみを分かち合い、互いに支え合う | 親族や友人などが集まり、故人を偲び、思い出話に花を咲かせ、悲しみを分かち合う |

| 故人の存在を身近に感じる | 故人の好きだった食べ物や花、愛用していた品などを供え、故人の存在を身近に感じる |

| 前向きに生きていく力を得る | 故人の温もりを感じ、前向きに生きていく力を得る機会 |

| 新たな一歩を踏み出す | 悲しみの中にも、周囲の人々の支えを感じながら、新たな一歩を踏み出す |