四七日法要と阿弥陀如来

葬式を知りたい

先生、四七日忌って、亡くなってから28日目に行われるんですよね? なぜ、四十九日まで、七日ごとに法要をするのですか?

お葬式専門家

そうだね、四七日忌は亡くなってから28日目に行われる法要だよ。四十九日まで七日ごとに行うのは、亡くなった後、七日ごとに故人の行いが審判されると考えられているからなんだ。一つ目の七日(初七日)には秦広王、二番目(二七日)には初江王というように、七人の王によって順に審判をされると言われているんだよ。

葬式を知りたい

七人の王が審判するんですか!なんだか、怖いですね。それぞれの王によって、審判の内容が違うのですか?

お葬式専門家

それぞれの王の審判内容は詳しく伝えられていないけれど、一つ一つ乗り越えて無事に四十九日を迎えられるように、という意味が込められているんだよ。そして、四十九日には閻魔王によって最後の審判が行われるとされているんだ。

四七日忌とは。

人が亡くなってから四回目の七日目、つまり二十八日目に行う法要のことを『四七日忌』と言います。別名『阿況忌』とも呼ばれます。この法要は、親族や故人と親しかった人たちなど、比較的小さな規模で行われることが多いです。四十九日までは、七日ごとに故人の生前の行いに対する裁きが行われると信じられています。この裁きを行うのは、初七日から順に、秦広王、初江王、宋帝王、五官王、閻魔王、変成王、泰山王だとされています。

四七日の意味

四七日とは、人がこの世を去ってから四十九日までの間、七日ごとに営まれる追善供養の一つです。故人の霊を慰め、あの世での幸せを祈る大切な法要であり、亡くなってからちょうど二十八日目にあたります。

仏教の教えでは、人は亡くなるとすぐにあの世へ旅立つのではなく、四十九日間かけてあの世への準備をする期間が必要だと考えられています。この間、故人は七日ごとに十人の王の裁きを受けるとされ、四七日は五番目の王である五官王の審判を受ける日とされています。五官王は、故人の生前の行いを五感を通して調べ、善悪を判断すると言われています。そのため、四七日は故人の生前の行いを振り返り、良い行いには感謝し、悪い行いには反省の意を表す大切な機会となります。

残された家族や親族にとっても、四七日は特別な意味を持ちます。深い悲しみの中、故人を偲び、冥福を祈ることで、少しずつ悲しみを乗り越え、前向きに生きていく力となるのです。四七日の法要は、故人と向き合い、共に過ごした時間を振り返る場でもあります。

近年は葬儀や法要を簡略化する傾向も見られますが、四七日は日本の伝統文化として大切に受け継がれていくべきものです。故人を偲び、家族や親族の絆を改めて確認し、共に支え合い生きていくことを誓う、大切な機会と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 四七日とは | 故人の死後、7日ごとに営まれる追善供養の一つ。亡くなってから28日目にあたる。 |

| 仏教の教え | 人は死後49日間かけてあの世への準備をする。7日ごとに十王の裁きを受け、四七日は五官王の審判を受ける。 |

| 四七日の意味 | 故人の生前の行いを振り返り、感謝と反省の意を表す機会。残された家族は故人を偲び、冥福を祈り、悲しみを乗り越える。 |

| 四七日の法要 | 故人と向き合い、共に過ごした時間を振り返る場。 |

| 現代における四七日 | 簡略化の傾向もあるが、日本の伝統文化として大切に受け継がれるべきもの。 |

| 四七日の意義 | 故人を偲び、家族の絆を再確認し、支え合って生きていくことを誓う機会。 |

阿弥陀如来との関係

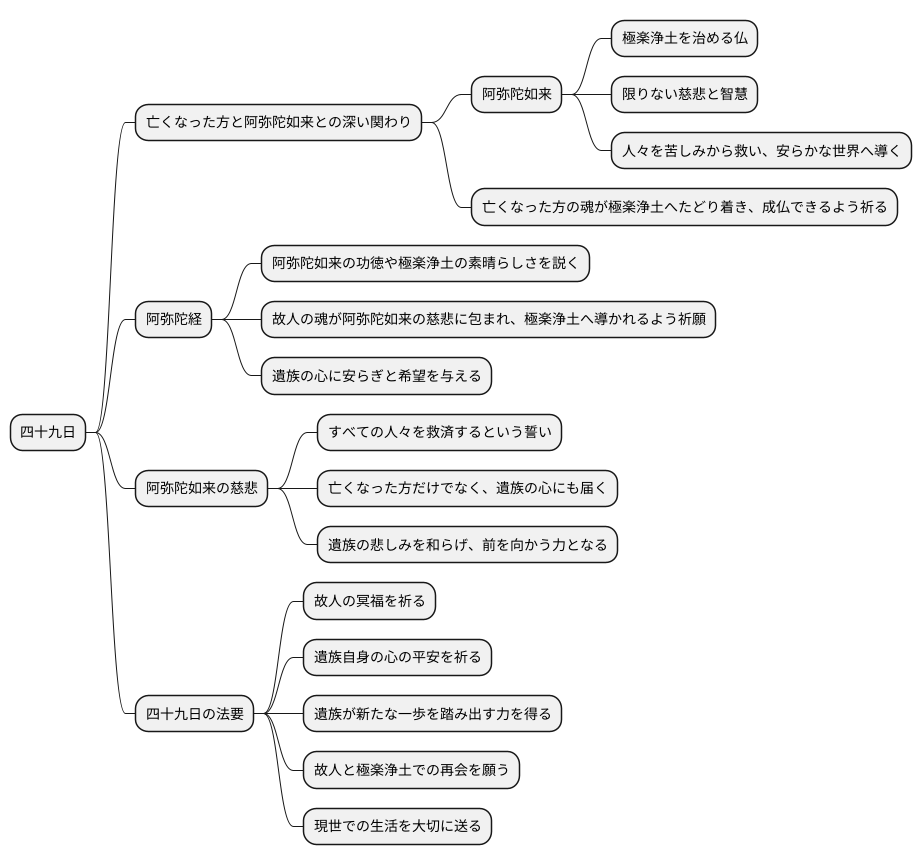

四十九日は、亡くなった方と阿弥陀如来との深い関わりが説かれる大切な法要です。阿弥陀如来とは、西方に位置するとされる極楽浄土という理想の世界を治める仏様です。限りない慈悲と智慧を持ち、あらゆる苦しみから人々を救い、安らかな世界へと導くと信じられています。亡くなった方の魂がこの極楽浄土へとたどり着き、穏やかに成仏できるよう、遺族は阿弥陀如来に祈りを捧げます。

四十九日の法要では、阿弥陀如来を称えるお経である阿弥陀経が読誦されます。このお経には、阿弥陀如来の功徳や極楽浄土の素晴らしさが説かれており、聞く者の心に安らぎと希望を与えます。読経を通して、故人の魂が阿弥陀如来の慈悲に包まれ、迷わずに極楽浄土へ導かれるよう祈願します。また、阿弥陀如来はすべての人々を救済するという誓いを立てており、その慈悲の光は亡くなった方だけでなく、残された遺族の心にも届くとされます。深い悲しみの中で、阿弥陀如来の存在は遺族の心に寄り添い、悲しみを和らげ、前を向かう力となるのです。

このように、四十九日の法要は、故人の冥福を祈るだけでなく、遺族自身の心の平安を祈る場でもあります。故人が安らかに成仏したことを信じ、阿弥陀如来の慈悲に包まれながら、遺族は新たな一歩を踏み出す力を得るのです。そして、いつか故人と極楽浄土で再会できるという希望を抱きながら、現世での生活を大切に送っていくことができるでしょう。

法要の実際

四十九日の法要は、故人が亡くなってから七七日(四十九日)目に行われる重要な仏事です。この日に、故人の霊がどの世界に生まれ変わるかが決まるとされており、遺族や親族、故人と親しかった人々が集まり、僧侶に読経をしてもらって故人の冥福を祈ります。

法要の場所は、従来は自宅や菩提寺で行われることが多かったのですが、近年は葬儀会館やホテルなどで行うケースも増えています。それぞれの家庭の事情や希望に合わせて場所を選ぶことができます。会場には祭壇が設けられ、故人の遺影や位牌、好きだった食べ物や花などが供えられます。

法要が始まると、僧侶が読経を行います。参列者は焼香を行い、故人の霊に祈りを捧げます。読経が終わると、僧侶から法話があり、仏教の教えや故人の生き方についての話が聞けることもあります。法要の規模は、親族中心の小規模なものから、友人や知人も含めた大規模なものまで様々です。近年は、親族や親しい友人など、少人数で執り行うことが一般的になっています。

法要後には、参列者で会食を囲むことが一般的です。これは、故人を偲び、思い出を語り合い、共に過ごした時間を振り返る大切な機会となります。食事をしながら、故人の人となりやエピソードを語り合うことで、故人の存在を改めて感じ、共有することができます。

法要の形は時代とともに変化していますが、故人を偲び、感謝の気持ちを伝えるという本質は変わりません。形式にとらわれず、それぞれの想いを込めて供養することが大切です。心を込めて故人を弔うことで、故人の霊も安らかにあの世へ旅立つことができると考えられています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 四十九日法要とは | 故人が亡くなってから四十九日目に行われる仏事で、故人の霊の行き先が決まる日とされる。遺族や親族、故人と親しかった人々が集まり、僧侶に読経をしてもらって故人の冥福を祈る。 |

| 場所 | 従来は自宅や菩提寺が多かったが、近年は葬儀会館やホテルなどで行うケースも増加。家庭の事情や希望に合わせて選べる。 |

| 法要の内容 | 僧侶の読経、参列者の焼香、僧侶の法話(仏教の教えや故人の生き方について)など。規模は親族中心の小規模なものから友人・知人を含めた大規模なものまで様々だが、近年は少人数で行うのが一般的。 |

| 法要後の会食 | 故人を偲び、思い出を語り合う大切な機会。食事をしながら故人の人となりやエピソードを語り合うことで、故人の存在を改めて感じ、共有する。 |

| 法要の本質 | 時代とともに変化しているが、故人を偲び、感謝の気持ちを伝えるという本質は変わらない。形式にとらわれず、それぞれの想いを込めて供養することが大切。 |

準備と流れ

四十九日の法要は、故人の霊を弔う大切な儀式です。そのため、入念な準備と当日の流れをしっかりと把握しておくことが重要です。まず、法要の日取りと場所を決めます。菩提寺がある場合は、そちらに相談し、僧侶の手配をお願いするのが一般的です。都合の良い日時をいくつか提示し、僧侶と相談しながら決定しましょう。日取りが決まったら、参列者へ連絡を行い、出欠の確認を行いましょう。なるべく早めに連絡することで、参列者の予定調整もスムーズになります。

次に、お布施、お供物、返礼品などの準備を行いましょう。お布施の金額は、菩提寺に確認するか、地域相場を参考にすると良いでしょう。お供物は、故人が好きだったものや、季節の果物、お菓子などを用意します。返礼品は、参列者へ感謝の気持ちを表すもので、お茶や海苔など、日持ちのするものが一般的です。

法要当日は、開始時刻の30分ほど前までに会場に到着するようにしましょう。受付を済ませ、席に着いたら、僧侶の読経が始まります。読経中は静かに故人の冥福を祈ります。読経が終わると、焼香を行います。焼香の作法は、宗派によって異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。焼香が終わると、僧侶からの法話がある場合もあります。法話が終わると、法要は終了です。

法要後には、会食の席を設ける場合が多くあります。会食は、故人の好きだった料理や飲み物を用意し、参列者と故人の思い出を語り合い、偲ぶ場となります。服装は、喪服が基本となりますが、近年では平服で構わない場合もあります。事前に喪主や親族に確認しておきましょう。忘れずに持参する物としては、数珠、香典袋、筆記用具などがあります。数珠は、宗派に合ったものを使用しましょう。香典は、香典袋に新札を入れ、表書きを正しく記入します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 法要準備 |

|

| お布施 | 菩提寺に確認、または地域相場を参考 |

| お供物 | 故人が好きだったもの、季節の果物、お菓子など |

| 返礼品 | お茶や海苔など、日持ちするもの |

| 当日 |

|

| 服装 | 喪服が基本。平服の場合もあるので確認 |

| 持参物 | 数珠、香典袋、筆記用具 |

| 数珠 | 宗派に合ったもの |

| 香典 | 新札、表書きを正しく記入 |

大切な故人を偲ぶ

人は、この世を去ると、もう二度と会うことはできません。残された私たちにとって、深い悲しみは計り知れません。特に、四十九日までは、まだ日が浅く、気持ちの整理もままならないことでしょう。

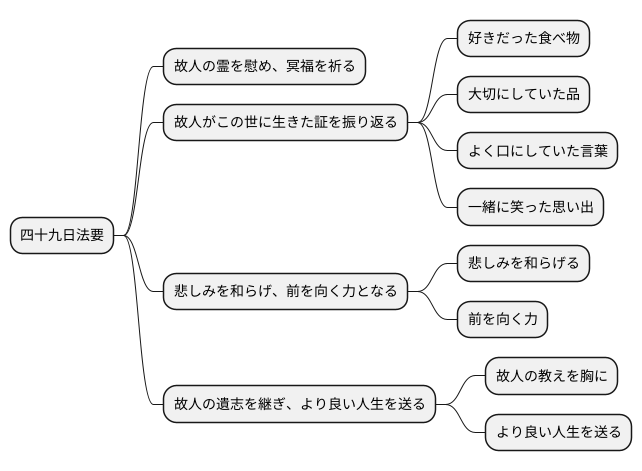

四十九日の法要は、故人の霊を慰め、冥福を祈るために行う仏教の儀式です。しかし、それは単なる儀式ではありません。故人がこの世に生きた証を振り返り、共に過ごした日々を思い出し、感謝の気持ちを伝える大切な機会です。

好きだった食べ物、大切にしていた品、よく口にしていた言葉、一緒に笑った思い出。故人との記憶を辿り、語り合うことで、その存在の大きさを改めて感じることができるでしょう。楽しかったこと、嬉しかったこと、時には喧嘩をしたことさえも、今ではかけがえのない思い出です。

悲しみに暮れるだけでなく、故人の思い出を共有することで、悲しみを和らげ、前を向く力となるはずです。四十九日は、故人と心を通わせ、大切な思い出を胸に、新たな一歩を踏み出すための大切な区切りです。

そして、四十九日を機に、故人の遺志を継ぎ、私たちがどのように生きていくべきかを考える機会にもなります。故人の教えを胸に、より良い人生を送ることを誓うことで、きっと故人も喜んでくれることでしょう。故人の魂は、私たちの中で生き続け、私たちを見守ってくれているはずです。