法事

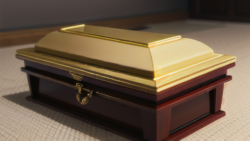

法事 聖霊会:聖徳太子を偲ぶ

聖霊会とは、聖徳太子とゆかりの深い寺院において、太子の御霊を祀る法要のことです。太子会とも呼ばれ、太子への深い敬愛と感謝の思いが込められています。聖徳太子は飛鳥時代、推古天皇の摂政として活躍しました。十七条憲法の制定や仏教の興隆など、数々の偉業によって、日本の礎を築いた人物です。太子が築き上げたものは、現代の私たちの生活にも大きな影響を与えています。聖霊会は、こうした太子の功績を称え、後世の人々がその徳を偲ぶための大切な儀式として、今日まで大切に受け継がれてきました。千年以上もの時を超えて、人々の心に生き続ける太子の偉大さを改めて感じることができる機会となっています。法要では、僧侶による読経や声明が行われ、厳かな雰囲気の中、参列者は静かに祈りを捧げます。太子は仏教を深く信仰し、仏教の教えを広めることに尽力しました。その精神は聖霊会にも受け継がれ、参列者は太子の遺徳を偲びながら、自らの生き方を見つめ直す機会ともなっています。聖霊会は単なる宗教儀式ではなく、日本の歴史と文化を学ぶ貴重な機会でもあります。太子が目指した理想の社会、そして私たちが未来に何を残していくべきかを考えるきっかけとなるでしょう。聖霊会に参加することで、歴史上の人物である聖徳太子が、現代社会を生きる私たちに何を語りかけているのかを感じることができるはずです。未来への希望を胸に、太子の遺志を受け継ぎ、より良い社会を築いていくために、聖霊会は大切な役割を担っていると言えるでしょう。