六曜を知って、円滑な葬儀を

葬式を知りたい

先生、先負の日に葬式をするのは良くないと聞きましたが、本当ですか?

お葬式専門家

よく聞きましたね。先負の日は、午前中は何かを新しく始めるにはあまり良くない日とされています。葬式は新しいことを始めるという意味には当てはまりませんが、お祝い事ではないので、気になる方は避けることが多いですね。

葬式を知りたい

では、法事はどうですか?

お葬式専門家

法事は故人を偲び、供養をする行事なので、先負だからといって特に問題はないとされています。むしろ、午後は運気が上がるとも言われているので、午後に行うのが良いという考えもありますよ。

先負とは。

お葬式やお法事の日取りを決める際に耳にする「先負」という言葉について説明します。「先負」の日は、急な用事やもめごとなど、先に事を起こすのは良くないとされています。一方で、午後になると運気が上がるとも言われています。

先負とは

先負とは、暦の上で吉凶を占う六曜の一つで、「先んずれば負ける」という意味を持ちます。つまり、急いで行動すると良くないことが起こりやすい日とされています。午前中は特にその傾向が強いとされ、争いごとや急な用事は避けて、静かに過ごすのが良いとされています。反対に、午後は運気が上昇するとされており、穏やかに物事を進めることで吉となる日です。

葬儀のような大切な儀式を行う際には、この六曜を参考にすると、より円滑に進められると古くから言い伝えられています。特に先負の日は、午前中の行動は控えめに、慎重に行動することが大切です。例えば、告別式のような重要な儀式は、午後に予定するなど、時間調整をすることで、より良い結果に繋がると考えられています。

先負の日は静かに過ごすことが良いとされているため、落ち着いた雰囲気の中で故人を送る葬儀には最適な日と言えます。慌ただしく行動するのを避け、故人を偲び、冥福を祈る静かな時間を大切にしたいものです。また、午後は運気が上がるとされているため、葬儀後の会食などを午後に設定するのも良いでしょう。穏やかな雰囲気の中で、参列者同士が故人の思い出話に花を咲かせ、悲しみを分かち合うことで、良い弔いの場となるでしょう。

このように、先負の日の午前と午後の運気の変化を理解し、午前は静かに、午後は穏やかに過ごすことで、葬儀を滞りなく執り行うことができます。古くからの言い伝えを大切に、故人を敬う心を持って葬儀を行うことが大切です。故人の霊前で静かに祈りを捧げ、安らかな眠りを祈ることで、故人もきっと喜んでくれるでしょう。

| 時間帯 | 吉凶 | 行動の指針 | 葬儀との関連 |

|---|---|---|---|

| 午前 | 凶 | 急いで行動すると良くない。争いごとや急な用事は避けて静かに過ごす。 | 重要な儀式は午後に予定するなど時間調整をする。 |

| 午後 | 吉 | 穏やかに物事を進めることで吉。 | 葬儀後の会食などを午後に設定する。 |

葬儀と先負

葬儀を先負の日に行うべきかどうか、迷われる方は少なくありません。「先んずれば負ける」という意味を持つ先負は、何か事を起こすには良くない日とされ、葬儀のような儀式にも縁起が悪いように感じられるかもしれません。しかし、本来、先負とは「急ぐと良くないが、静かに事を進めれば良い」という意味であり、必ずしも葬儀にふさわしくない日とは言い切れません。むしろ、先負の持つ意味合いをきちんと理解し、それに合わせた段取りを組むことで、より落ち着いた雰囲気の中で故人を見送ることが可能となります。

先負の日は、午前中は静かに過ごすことが良いとされています。そのため、葬儀当日の午前中は、慌ただしい準備や移動は避け、故人と静かに過ごす時間を持つことをお勧めします。例えば、近親者だけで故人の思い出を語り合ったり、生前の故人の好きだった音楽を流したりするなど、落ち着いた雰囲気の中で最後の時間を共有することができます。

一方、午後は運気が上昇するとされています。ですから、告別式や火葬といった主要な儀式は、午後に執り行うのが良いでしょう。また、葬儀後の会食や精算なども、この時間帯に行うことで、滞りなく進むことが期待できます。

先負の日に葬儀を行う上で大切なのは、事前の準備と配慮です。例えば、火葬場への移動は時間に余裕を持って行う、参列者への連絡は事前に丁寧に行う、葬儀社との打ち合わせを入念に行うなど、早めの準備と丁寧な対応を心掛けることで、当日の混乱を避けることができます。また、先負の意味を参列者に伝え、落ち着いた行動をお願いすることも大切です。

先負の日は、静かに故人の冥福を祈るには最適な日と言えるかもしれません。慌ただしい日常から離れ、故人の思い出を偲び、心静かに最後の別れを告げることで、深い弔いの場となるでしょう。参列者にとっても、落ち着いた雰囲気の中で故人と向き合う貴重な時間となるはずです。故人や遺族にとって最良の形で葬儀を執り行うために、先負の日の特性を理解し、入念な準備を行いましょう。

| 時間帯 | 過ごし方 | 具体的な行動 |

|---|---|---|

| 午前 | 静かに過ごす | 近親者で故人の思い出を語り合う、生前の故人の好きだった音楽を流す |

| 午後 | 運気が上昇 | 告別式、火葬、葬儀後の会食、精算 |

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 心構え | 静かに故人の冥福を祈る |

| 事前準備 | 火葬場への移動は時間に余裕を持つ、参列者への連絡は事前に丁寧に行う、葬儀社との打ち合わせを入念に行う、早めの準備と丁寧な対応、参列者に先負の意味を伝える |

火葬場の予約

葬儀の日取りを決める上で、火葬場の予約は最も大切な事柄の一つです。特に人口の多い都市部では、火葬場が限られているため、希望する日時に予約を取るのが難しいこともあります。そのため、葬儀の日程が決まったらすぐに、火葬場の予約手続きを行いましょう。

火葬場の予約状況は、曜日や時間帯、季節によって大きく変わります。友引などの縁起の良い日や、午前中は特に混み合うため、早めの予約が欠かせません。また、火葬場によっては、特定の宗教や宗派の葬儀を受け付けていない場合もあるため、前もって確認しておく必要があります。

予約手続きは、一般的に葬儀社を通して行います。葬儀社は、火葬場の空き状況を確認し、ご遺族の希望に寄り添いながら、希望する日時を調整して予約を進めてくれます。

火葬場の予約には、故人の氏名、住所、亡くなった日時などの情報が必要です。さらに、葬儀の形式や参列者数も伝えることで、適切な火葬炉や待合室を用意してもらうことができます。

火葬場の利用料金は、地域や火葬炉の種類によって違います。また、待合室の利用料金や、遺骨を納める骨壺の費用なども別途かかる場合があるので、前もって確認しておきましょう。火葬場によっては、宗教者へのお礼やお布施が必要な場合もあります。これらの費用についても、葬儀社に相談し、適切な金額を用意しておくことが大切です。

滞りなく葬儀を行うためには、火葬場の予約を円滑に進めることが非常に重要です。葬儀社とよく話し合い、早めの予約を心がけましょう。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 火葬場予約の重要性 | 葬儀の日程を決める上で最も重要。都市部では特に予約が困難な場合も。 |

| 予約状況 | 曜日、時間帯、季節によって変動。友引や午前中は混雑。宗教・宗派による制限あり。 |

| 予約手続き | 一般的に葬儀社を通して行う。葬儀社が空き状況確認や希望日時調整。 |

| 必要情報 | 故人の氏名、住所、死亡日時、葬儀形式、参列者数など。 |

| 利用料金 | 地域、火葬炉の種類によって異なる。待合室、骨壺、宗教者へのお礼などは別途費用。 |

| 円滑な葬儀のために | 葬儀社と相談し、早めの予約を心がける。 |

友引と仏滅

『友引』と『仏滅』は、暦の上でよく知られた言葉です。特に葬儀の日取りを決める際に、これらの言葉を気にされる方が多くいらっしゃいます。

『友引』は文字通り、『友を引く』と解釈され、この日に葬儀を行うと、故人と共に友人もあの世へ連れて行ってしまうという言い伝えがあります。そのため、友引を避けて葬儀をされる方が少なくありません。しかし、地域によっては『友を引く』ではなく、『弔いに友が集まる』と捉え、縁起の良い日と考える場合もあります。そのため、必ずしも友引を避けるべきとは言えないでしょう。

一方、『仏滅』は六曜の中で最も縁起が悪い日とされています。葬儀はもちろんのこと、結婚式などの祝い事も避けるべき日とされています。しかし、近年では仏滅を気にせず葬儀を行う方も増えています。仏滅の日は火葬場や式場の予約が比較的取りやすいという利点もあります。

忘れてはならないのは、これらはあくまでも暦の上での話であり、科学的な根拠に基づいたものではないということです。故人の遺志や遺族の気持ちを最優先に考え、無理に暦にとらわれることなく、日取りを決めることが大切です。言い伝えを気にするあまり、希望の日程で葬儀が行えなかったり、参列者に負担をかけてしまったりするようなことは避けなければなりません。

葬儀は故人を偲び、冥福を祈る大切な儀式です。暦にとらわれず、故人や遺族にとって最良の形で行うことが重要です。それぞれの事情や考え方に合わせて、柔軟に判断することが大切です。

| 六曜 | 意味・解釈 | 葬儀への影響 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 友引 | 友を引く(故人と共に友人もあの世へ連れて行く) 弔いに友が集まる(縁起の良い日) |

避ける人が多い 地域によっては良い日とされる |

地域による解釈の違いに注意 |

| 仏滅 | 六曜の中で最も縁起が悪い日 | 葬儀は避けるべきとされる 近年では気にしない人も増えている 火葬場や式場の予約が取りやすい |

気にしない人も多い |

| 共通 | 科学的根拠はない | 故人の遺志、遺族の気持ちを最優先 無理に暦にとらわれない 参列者への負担を考慮 |

暦にとらわれず、柔軟に判断 |

柔軟な対応を

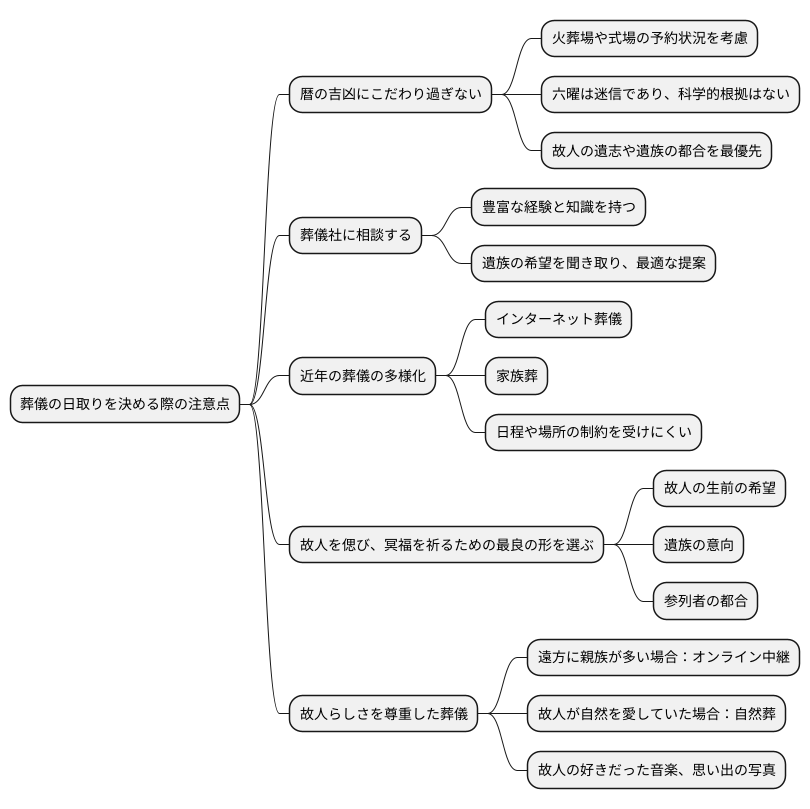

葬儀の日取りを決める際は、暦の上での吉凶などにこだわり過ぎず、様々な状況に対応できるよう心がけましょう。特に最近では、火葬場や式場の予約が取りづらくなっています。希望の日程に固執すると、葬儀の準備が滞ってしまうかもしれません。よく耳にする六曜などは、迷信であり、科学的な根拠はありません。故人の遺志や遺族の都合を最優先し、無理に六曜に合わせる必要はありません。どうしても六曜が気になる方は、葬儀社に相談し、適切な助言を受けるのも良いでしょう。葬儀社は豊富な経験と知識を持ち、様々な状況に対応できる方法を知っています。遺族の希望を丁寧に聞き取り、最適な日程や場所を提案してくれます。

また、近年では、インターネットを使った葬儀や家族葬など、従来の葬儀とは異なる形式も増えてきています。これらの形式であれば、日程や場所の制約を受けにくく、より柔軟な対応が可能です。故人の生前の希望や、遺族の意向、そして参列者の都合などを総合的に考慮し、故人を偲び、冥福を祈るための最良の形を選びましょう。葬儀は、故人との最後の別れを告げる大切な儀式です。形式にとらわれず、故人や遺族にとって心に残る葬儀を執り行うことが重要です。そのためにも、柔軟な対応を心がけ、様々な選択肢を検討することが大切です。それぞれの事情に合わせた、最適な葬儀の形を見つけることが、故人を弔う上で最も大切なことと言えるでしょう。

例えば、遠方に住む親族が多い場合は、オンライン中継を取り入れることで、直接参列できない人にも葬儀の様子を届けることができます。また、故人が自然を愛していたならば、自然葬という選択肢もあります。故人の好きだった音楽を流したり、思い出の写真を飾ったりするなど、故人の人となりが表れるような葬儀を企画することも可能です。

大切なのは、故人の人生を振り返り、その人らしさを尊重した葬儀を執り行うことです。形式にとらわれず、自由に発想し、悔いのない別れを演出しましょう。葬儀社とよく相談し、様々な可能性を探ってみてください。きっと、心温まる、思い出深い葬儀となるでしょう。