法事

法事 お盆と棚経:故人を偲ぶ大切な儀式

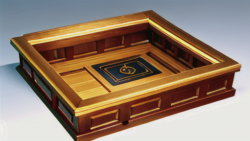

お盆とは、亡くなったご先祖様の霊がこの世に帰ってくるとされる特別な期間です。この時期に、ご先祖様を温かく迎え入れ、共にひとときを過ごし、そして再びあの世へと送り出すため、様々な行事が行われます。その大切な行事の一つが、棚経です。棚経とは、僧侶にお願いして、各家庭を訪問してもらい、お経を唱えてもらう仏教行事です。棚経の「棚」とは、お盆の期間中に故人の霊をお迎えするために特別に設える精霊棚のことを指します。この精霊棚には、位牌や故人の写真を飾り、好きだった食べ物や飲み物、季節の野菜や果物などをお供えします。そうすることで、ご先祖様が迷うことなく家に帰って来られるようにと考えられています。僧侶は、この精霊棚の前に座り、読経を行います。読経によって、故人の霊を慰め、功徳を積み、あの世での安らかな暮らしを祈ります。また、残された家族にとっても、故人を偲び、冥福を祈る大切な機会となります。棚経の具体的な内容は、地域や宗派によって多少異なる場合があります。例えば、お布施の金額や、お供え物、読経するお経の種類などが変わることもあります。しかし、ご先祖様を敬い、供養するという根本的な意味は変わりません。古くから受け継がれてきたこの棚経という行事は、ご先祖様と私たち子孫をつなぐ大切な架け橋と言えるでしょう。お盆の時期には、棚経を通してご先祖様と心を通わせ、感謝の気持ちを伝えるとともに、家族の絆を改めて確認する良い機会となるはずです。