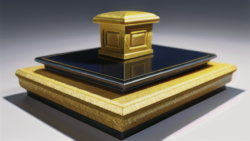

墓石

墓石 墓石の種類と選び方

お墓を建てる際、墓石の材質選びは大切な要素の一つです。墓石は雨風にさらされ、長い年月を経てもその姿を保たなければなりません。そのため、耐久性の高い石材を選ぶことが重要になります。墓石によく使われる石材として、まずみかげ石が挙げられます。みかげ石は世界中で採掘される石で、様々な色や模様のものがあります。そのため、デザインの幅も広く、好みに合わせたお墓作りが可能です。硬くて劣化しにくいという特徴も持ち合わせています。次にあんざん石も墓石によく使われます。みかげ石と比べると落ち着いた色合いのものが多く、独特の雰囲気があります。比較的硬い石材であるため、長くその姿を保つことができます。みかげ石やあんざん石以外にも、大理石や砂岩でできた墓石もあります。大理石は美しい光沢を持つ反面、もろいため風化しやすい性質があります。砂岩も風化しやすい石材の一つです。これらの石材を選ぶ際は、定期的なお手入れが必要になることを覚えておきましょう。石材の種類によって価格も大きく変わります。予算に合わせて石材を選ぶことも大切です。石材店の方とよく相談し、希望に合った石材を選びましょう。石材の特徴をよく理解し、納得のいくお墓作りを進めていきましょう。