葬式

葬式 位牌:故人を偲ぶ大切な札

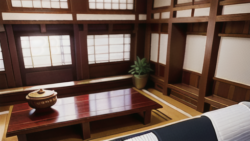

位牌は、亡くなった方の魂の象徴として大切に扱われる木札です。ちょうど家の表札のように、あの世における故人の住所となる大切なものと考えられています。故人の霊が宿るとされ、子孫が故人を偲び、供養するために欠かせない品です。位牌の表面には戒名、裏面には俗名、亡くなった年月日、年齢などが記されます。戒名は仏弟子としての名前であり、生前の名前とは異なる特別なものです。俗名は生前に使っていた名前で、没年月日と年齢は故人の生涯を記録する大切な情報です。これらの情報が記された位牌は、故人の存在を後世に伝える役割も担っています。葬儀や法事の際には、位牌を中心に故人を偲びます。また、毎日の供養でも位牌に手を合わせ、故人の冥福を祈ります。位牌を目にすることで、故人の優しい笑顔や楽しかった出来事、共に過ごした大切な時間などが思い出され、私たちの心の中で故人は生き続けるのです。位牌は単なる木札ではなく、故人と私たち子孫を繋ぐ大切な架け橋です。形見として、故人の記憶を次の世代、そしてその次の世代へと伝えていく、大切な役割も担っています。位牌を大切にすることは、故人を敬い、その存在を忘れないという私たちの気持ちを表す大切な行為と言えるでしょう。