法事

法事 忌日と法要について

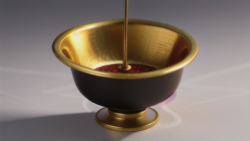

忌日とは、大切な人がこの世を去った日のことで、命日と同じ意味を持ちます。故人が亡くなった日を起点として、毎年巡ってくるその日を特に忌日と呼びます。仏教では、人が亡くなってから四十九日間は、七日ごとに法要を営む習わしがあり、これを中陰といいます。初七日から始まり、二七日、三七日と続き、四十九日の七七日で忌明けとなります。この四十九日間は、故人の霊が迷わずにあの世へと旅立てるように祈りを捧げる大切な期間です。そして、故人が亡くなった日から数えて百日目には百か日法要を営みます。その後も一年目の命日である一周忌をはじめ、三回忌、七回忌、十三回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七回忌、五十回忌、そして百回忌と、節目ごとに法要を営みます。これらの法要は、故人の霊を慰め、冥福を祈るとともに、遺族が故人を偲び、生前の思い出を語り合う大切な機会となります。忌日は、故人の存在を改めて心に刻む日であり、遺族にとっては特別な意味を持つ日です。故人の好きだった食べ物や花をお供えしたり、生前の思い出話をしたりすることで、故人の温もりを再び感じ、悲しみを癒す時間となるでしょう。また、故人の生き様を振り返り、自身の生き方を見つめ直す機会にもなります。時が経つにつれ、悲しみは少しずつ癒えていきますが、忌日は故人への想いを新たにし、感謝の気持ちを伝える大切な機会として、遺族の心に生き続けるのです。