被相続人と相続:基礎知識

葬式を知りたい

先生、被相続人って亡くなった人ってことですよね?でも、例えば、おじいちゃんが亡くなって、おじいちゃんの財産をお父さんが相続するってなったとき、お父さんにとってのおじいちゃんは被相続人だけど、私にとっておじいちゃんは被相続人じゃないんですか?

お葬式専門家

いい質問ですね。被相続人というのは、亡くなって財産を誰かに引き継いでもらう人のことです。おじいちゃんの財産をお父さんが相続する場合は、おじいちゃんが被相続人でお父さんが相続人になります。あなたはおじいちゃんの財産を直接相続していないので、あなたにとっておじいちゃんは被相続人ではありません。

葬式を知りたい

なるほど。じゃあ、もしお父さんが亡くなって、私がお父さんの財産を相続したら、私にとってのお父さんは被相続人で、私は相続人になるんですね。

お葬式専門家

その通りです。財産を誰が誰から相続するのかによって、被相続人と相続人は変わります。財産を遺して亡くなった人が被相続人で、その財産を受け継ぐ人が相続人です。

被相続人とは。

お葬式や法事などで使われる言葉「被相続人」について説明します。人が亡くなった後、残された財産は誰かが引き継がなければなりません。この財産を引き継ぐことを相続と言い、財産を引き継ぐ人を相続人と言います。そして、もともと財産の持ち主だった、亡くなった人のことを被相続人と言います。相続人は、遺言状などが残されていなければ、民法で決められた範囲と順番に従って選ばれます。

被相続人とは

亡くなった方を指す言葉で、後に残された財産や負債が誰かに引き継がれる人のことを被相続人といいます。相続という手続きにおいて、財産を所有していた故人、つまり亡くなった人が被相続人です。相続は誰かが亡くなることで必ず発生しますが、相続するためには、必ず被相続人がいなくてはなりません。

被相続人がどのような財産を所有していたのか、借金はどのくらいあったのかは、相続の内容に大きな影響を与えます。例えば、多くの財産を残していた場合は、相続人間で遺産分割協議が必要になりますし、借金が多い場合は、相続放棄という選択肢も出てきます。

被相続人が生前に遺言書を作成していた場合、その内容に基づいて相続手続きを進めることになります。遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って相続人が決定され、遺産分割協議を行います。法定相続分とは、配偶者や子供、両親など、法律で定められた相続人の範囲と、それぞれの相続分のことです。

被相続人が生前どのような人柄であったか、家族との関係はどうであったかは、相続手続きに直接影響を与えるわけではありません。しかし、円滑な相続のためには相続人同士が故人の意思を尊重し、互いにしっかりと話し合うことが大切です。揉め事を避けるためにも、故人の想いを汲み取り、冷静に話し合いを進めるよう心がけましょう。

被相続人が会社やお店を経営していた場合は、事業承継という形で事業自体が相続の対象になることもあります。事業承継とは、会社の経営や事業を後継者に引き継ぐことを指します。このような場合は、事業の継続や従業員の雇用維持なども考慮しながら、慎重に相続手続きを進める必要があります。

被相続人が所有していた財産の量や種類、相続する人数などによって、相続手続きは複雑になることもあります。相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談することで、スムーズな相続手続きを実現できるでしょう。専門家は、相続に関する様々な手続きや法律について、的確なアドバイスをしてくれます。複雑な手続きや、相続人間で意見が合わない場合など、専門家のサポートが必要なケースは多くあります。

| 被相続人とは | 相続手続きへの影響 | ポイント |

|---|---|---|

| 亡くなった方で、後に残された財産や負債が誰かに引き継がれる人。 | 被相続人の財産の有無や金額、借金の有無や金額によって、遺産分割協議や相続放棄などの手続きが必要になる。 | 相続が発生するためには必ず被相続人がいなければならない。 |

| 生前に遺言書を作成している場合、その内容に基づいて相続手続きを進める。 | 遺言書の内容が相続手続きの方向性を決定する。 | 遺言書がない場合は、民法で定められた法定相続分に従って相続人が決定される。 |

| 故人の人柄や家族との関係性 | 直接的な影響はないが、円滑な相続のためには相続人同士が故人の意思を尊重し、互いに話し合うことが大切。 | 揉め事を避けるためにも、故人の想いを汲み取り、冷静に話し合いを進めることが重要。 |

| 会社やお店を経営していた場合、事業承継という形で事業自体が相続の対象になる。 | 事業の継続や従業員の雇用維持なども考慮しながら、慎重に相続手続きを進める必要がある。 | ー |

| 所有していた財産の量や種類、相続する人数 | 相続手続きの複雑さに影響する。 | 相続に詳しい弁護士や税理士などの専門家に相談することで、スムーズな相続手続きを実現できる。 |

相続人と相続財産

人が亡くなると、その方が残した財産は相続財産と呼ばれ、次の持ち主に受け継がれます。この相続財産には、現金や預金、土地や建物といった不動産、株式や自動車など、あらゆるものが含まれます。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれるため、注意が必要です。

この相続財産を受け継ぐ権利を持つ人を相続人といいます。相続人は、亡くなった方と生前にどのような関係であったかによって、法律で相続分が定められています。

配偶者は常に相続人となります。亡くなった方に子どもがいる場合は、子どもも相続人となります。子どもがいない場合は、亡くなった方の両親が相続人となります。さらに両親も既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となります。

相続人は、遺産分割協議を通じて、誰がどの財産を相続するかを決定します。遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、話し合いによって相続財産の分け方を決めることです。この協議では、相続人それぞれの事情や希望を考慮しながら、公平な分割を目指すことが重要です。

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入り、当事者間の合意形成を支援します。審判では、家庭裁判所が遺産分割の方法を決定します。

相続財産にマイナスの財産が多く含まれる場合、相続放棄という制度を利用すれば、マイナスの財産も引き継がずに済みます。相続放棄は、家庭裁判所に申し立てることで行います。ただし、相続放棄には期限があるため、注意が必要です。

相続は、人生における大きな出来事の一つです。相続についてしっかりと理解し、適切な手続きを行うことが大切です。専門家である弁護士や税理士に相談することも有効な手段です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 相続財産 | 故人が残したプラスの財産(現金、預金、不動産、株式など)とマイナスの財産(借金など)のすべて。 |

| 相続人 | 相続財産を受け継ぐ権利を持つ人。配偶者、子、両親、兄弟姉妹など。 |

| 相続分 | 法律で定められた、相続人それぞれの相続財産の割合。 |

| 遺産分割協議 | 相続人全員で、誰がどの財産を相続するか話し合って決めること。 |

| 遺産分割の調停・審判 | 遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てる手続き。調停では合意形成を支援し、審判では裁判所が決定する。 |

| 相続放棄 | マイナスの財産も引き継がないようにする手続き。家庭裁判所に申し立てる。期限あり。 |

遺言の有無で変わる相続

人が亡くなった後、その方の財産は残された家族に引き継がれます。これを相続と言いますが、この相続は故人が遺言を残していたかどうかで大きく手続きが変わってきます。

故人が生前に遺言書を作成していた場合、その遺言書の内容が最優先されます。遺言書には、誰にどの財産をどのくらいの割合で相続させるか、といった具体的な指示を書き記すことができます。例えば、自宅は長男に、預貯金は長女に、といった具合に、故人の望み通りの分割方法を指定することが可能です。

一方、故人が遺言を残さずに亡くなった場合は、民法で定められた法定相続分に従って相続手続きを進めることになります。法定相続分は、故人と相続人の関係性によって厳格に定められており、例えば配偶者と子供がいる場合は、配偶者が2分の1、子供が2分の1を相続するといった具合です。この法定相続分は法律によって決まっているため、相続人の間で自由に分割内容を決めることはできません。

遺言書を作成する大きなメリットは、故人の意思を尊重した相続を実現できることです。特定の相続人に多くの財産を相続させたり、特定の財産を特定の相続人に相続させたり、といった故人の希望を実現することができます。また、相続が発生した際に、遺言書があることで相続人同士の争いを防ぐ効果も期待できます。故人の意思が明確に示されていることで、財産の分割方法などを巡るトラブルを未然に防ぐことができるからです。

遺言書には、自分で書く自筆証書遺言、公証役場で作成する公正証書遺言、そして作成方法が特殊な秘密証書遺言の三種類があります。それぞれ作成方法や必要な手続き、そして法的な効力が異なりますので、ご自身の状況や希望に合った方法を選ぶことが大切です。専門家に相談することで、より適切な方法を選択することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 遺言の有無 |

|

| 遺言のメリット |

|

| 遺言の種類 | 自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言 |

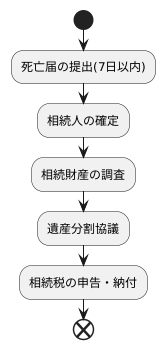

相続手続きの流れ

人が亡くなると、残された家族は深い悲しみに暮れると同時に、様々な手続きに追われることになります。その中でも特に重要なのが相続手続きです。この手続きは、故人の死亡届の提出から始まり、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議、相続税の申告・納付という流れで進められます。それぞれの段階で必要な手続きや書類が異なるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。

まず、市区町村役場に死亡届を提出します。これは故人が亡くなってから7日以内に行わなければなりません。次に、相続人を確定します。これは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本などを集め、法定相続人が誰であるかを明確にする作業です。配偶者は常に相続人となりますが、子供や親、兄弟姉妹が相続人となるかどうかは、故人とどのような関係にあったかによって決まります。

相続人が確定したら、次は故人がどのような財産を所有していたのかを調査します。預貯金や不動産、株券、自動車など、あらゆる財産を洗い出す必要があります。財産の種類によっては、専門家の協力を得ながら調査を進める必要がある場合もあります。これらの財産の価値も併せて確認しておきましょう。

相続財産の全体像が明らかになったら、相続人同士で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割協議を行います。この協議は、相続人全員の合意が必要となるため、場合によっては時間と労力を要することもあります。もし、相続人同士で意見が対立し、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

相続財産の価額が一定額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要になります。相続税には様々な控除制度があるため、税理士などの専門家に相談し、適切な申告を行うことが重要です。

相続手続きは、複雑で時間のかかる場合も少なくありません。特に、相続財産が多岐にわたる場合や、相続人の人数が多い場合、あるいは相続人同士で意見が対立している場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は相続手続きに関する豊富な知識と経験を持っており、適切な助言や支援を提供してくれます。また、手続きを円滑に進めるための知識も豊富に持っているため、時間と労力の節約にもつながります。専門家の力を借りることで、負担を軽減し、スムーズな相続手続きを実現できるでしょう。

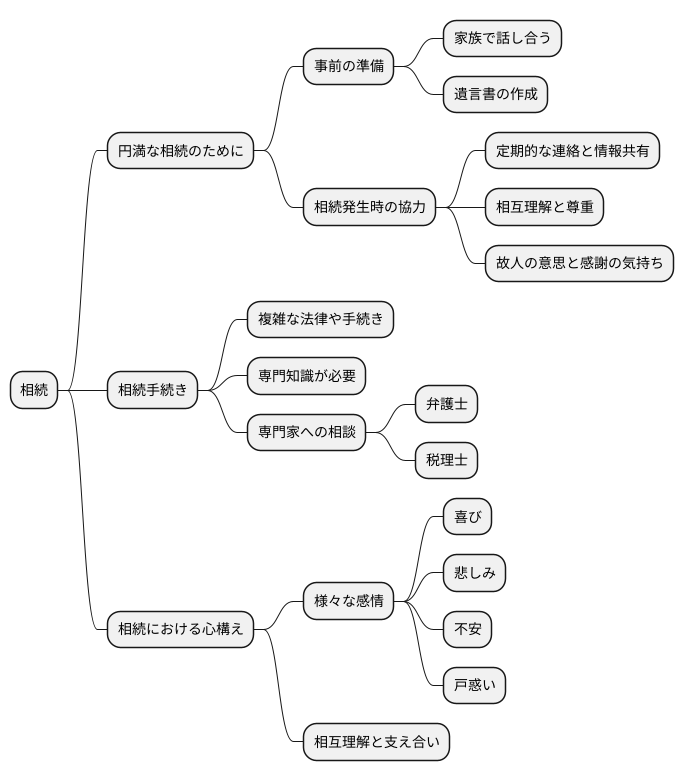

円満な相続のために

相続は、家族の絆を確かめる機会となる一方で、時として争いの火種となる難しい問題です。故人の残した財産をどのように分けるか、それぞれの思いや事情が複雑に絡み合い、感情的な対立を生み出すことがあります。しかし、円満な相続を実現するためには、事前の準備と相続人同士の協力が不可欠です。

まず、被相続人が元気なうちに、家族で相続について話し合う機会を持つことが大切です。財産の状況やそれぞれの希望を共有することで、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。また、遺言書の作成は、被相続人の意思を明確に示す手段として有効です。法的効力を持つ遺言書があれば、相続手続きをスムーズに進めることができます。

相続が発生した際には、相続人同士で定期的に連絡を取り合い、状況や考えを共有することが重要です。それぞれの立場や事情を理解し、お互いを尊重する姿勢を持つことで、冷静な話し合いを進めることができます。また、故人の意思を尊重し、感謝の気持ちを持つことも、円満な相続のために大切な要素です。相続とは、単に財産を受け継ぐだけでなく、故人の人生や思いを受け継ぐことでもあります。

相続手続きは、複雑な法律や手続きを伴う場合もあります。税金や登記など、専門的な知識が必要となる場面も出てくるでしょう。そのような場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することで、手続きをスムーズに進めることができます。専門家は、中立的な立場でアドバイスを提供し、相続人同士の合意形成をサポートしてくれます。

相続は、人生における大きな出来事であり、相続人それぞれが様々な感情を抱くものです。喜びや悲しみ、不安や戸惑いなど、様々な感情が入り混じる中で、お互いを理解し、支え合うことが大切です。専門家のサポートを受けながら、冷静に手続きを進めることで、相続を前向きな一歩へと変えることができるでしょう。