葬儀費用の準備と金融資産

葬式を知りたい

先生、葬式と法事でお金に関する財産、つまり金融資産の相続はどうなるんですか?具体的にどんなものが相続されるのでしょうか?

お葬式専門家

良い質問だね。葬式や法事の後には、故人の預貯金や株式、債券、投資信託といったものが相続の対象となる金融資産だよ。現金ももちろん含まれるね。

葬式を知りたい

なるほど、預貯金や株式といったものですね。他に何かありますか?

お葬式専門家

そうだね。例えば、生命保険の死亡保険金も金融資産として相続の対象になるよ。あと、国債や地方債なども含まれる。これらはすべてお金に換えることができるものだね。

金融資産とは。

お葬式やお法事にかかるお金の話です。お金に関する財産のことを『金融資産』といいます。物や土地など形のある財産とは違って、お金そのものやお金に関係するものが金融資産にあたります。例えば、私たちが普段使っているお金も金融資産の一つです。

葬儀費用の内訳

葬儀には様々な費用がかかります。どのような費用が発生するのか、一つずつ確認していきましょう。まず、葬儀社へ支払う基本料金があります。これは、亡くなった方のご遺体を病院などから式場へお連れしたり、式場でお預かりしたり、通夜や告別式を滞りなく進めるための人件費や、設備の利用料などが含まれています。

次に、宗教者へのお布施があります。これは、仏教であれば戒名を授けていただいたり、お経を読んでいただいたりすることに対する謝礼です。それぞれの宗派によって、包む金額の相場や表書きの書き方などの慣習が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

また、火葬場を利用するための火葬料金も必要です。これは、住んでいる地域によって金額が異なります。さらに、式場を使う場合は式場使用料がかかります。式場の規模や設備によって金額は大きく変わってきます。そして、通夜振る舞いや精進落としといった参列者へのおもてなしのための飲食接待費も発生します。こちらは、参列される方の人数や料理の内容、飲み物の種類などで金額が左右されます。

その他にも、参列者へお渡しする返礼品や香典返し、故人へ供える供花や供物など、細々とした費用も発生します。葬儀の規模や形式、地域によってこれらの費用は大きく異なるため、複数の葬儀社に見積もりを依頼し、内容をしっかり比較検討することが重要です。

近年は、家族葬や直葬といった小規模な葬儀を選ぶ方が増えており、費用を抑えることも可能です。どのような形であっても、故人を偲び、感謝の気持ちを表す大切な儀式であることに変わりはありません。それぞれの事情に合わせて、悔いの残らないよう、じっくりと葬儀の形を考えていくことが大切です。

| 費用項目 | 内訳・詳細 |

|---|---|

| 葬儀社基本料金 | 遺体搬送、式場保管、人件費、設備利用料など |

| 宗教者へのお布施 | 戒名授与、読経などへの謝礼(宗派による金額・表書きの慣習の違いあり) |

| 火葬料金 | 地域によって金額が異なる |

| 式場使用料 | 式場の規模や設備によって金額が異なる |

| 飲食接待費(通夜振る舞い、精進落としなど) | 参列者の人数、料理の内容、飲み物の種類などで金額が左右される |

| 返礼品・香典返し | – |

| 供花・供物 | – |

金融資産で葬儀費用をまかなう

葬儀は人が亡くなった後、必ず行わなければならない儀式であり、それには費用がかかります。この費用は、一般的に故人が残した金融資産から支払われます。金融資産とは、簡単に現金化できる財産のことです。具体的には、現金や銀行預金、株、債券、投資信託などが挙げられます。故人の銀行口座は、亡くなったことが確認されると凍結されますが、葬儀に必要な費用については、一定額を引き出すことが認められています。これは、葬儀を滞りなく行うための便宜を図るためです。

しかし、この時点で引き出されたお金は、自由に使えるわけではありません。故人の遺産は、相続手続きが完了するまで、誰のものでもない状態だからです。相続手続きでは、まず遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決定します。そして、相続人が正式に確定した後に、故人の金融資産を相続できるようになります。遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。もし、相続人間で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。

故人の金融資産が葬儀費用に足りない場合は、相続人が不足分を負担しなければなりません。そのため、生前に葬儀費用について家族で話し合っておくことが大切です。葬儀の規模や形式、費用について、故人の希望を尊重しつつ、現実的な範囲で決めておくことが、後々のトラブルを避けることにつながります。

葬儀費用を準備する方法としては、預貯金や生命保険を活用する方法があります。また、葬儀費用を目的とした保険に加入するのも一つの方法です。将来の葬儀費用に備えて計画的に準備しておくことで、いざという時に慌てることなく、故人を偲び、弔うことができます。また、生前に葬儀社に見積もりを依頼し、費用の概算を把握しておくことも、準備として有効です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 葬儀費用 | 人が亡くなった後、必ず発生する費用。故人の金融資産から支払われる。 |

| 金融資産 | 現金化しやすい財産。現金、銀行預金、株、債券、投資信託など。 |

| 口座凍結 | 故人の銀行口座は、死亡確認後凍結されるが、葬儀費用は一定額引き出し可能。 |

| 遺産相続 | 相続手続き完了まで、遺産は誰のものでもない。遺産分割協議で相続人を決定。 |

| 費用負担 | 故人の金融資産が葬儀費用に足りない場合、相続人が不足分を負担。 |

| 事前の準備 | 葬儀費用について家族で話し合い、規模や費用を決めておくことが重要。預貯金、生命保険の活用、葬儀費用保険への加入、葬儀社への見積もり依頼などが有効。 |

相続と金融資産

人が亡くなると、残された家族は深い悲しみに暮れる間もなく、様々な手続きに追われます。葬儀の後には、故人の遺産を相続するための手続きが必要になります。この相続とは、故人の所有していた財産を、法律で定められた相続人が引き継ぐことを指します。遺産には、預貯金や株式などの金融資産だけでなく、土地や建物といった不動産、自動車などの動産も含まれます。

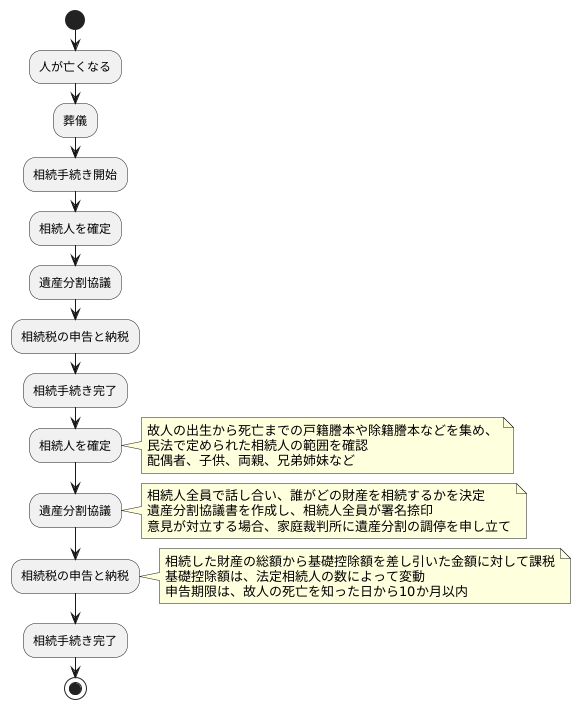

相続手続きは、まず相続人を確定することから始まります。これは、故人の出生から死亡までの戸籍謄本や除籍謄本などを集め、民法で定められた相続人の範囲を確認する作業です。配偶者は常に相続人になりますが、子供がいる場合は子供も相続人となります。子供がいない場合は、故人の両親が相続人となります。さらに両親もすでに亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人となる、といったように、法律に基づいて相続人を確定していきます。

相続人が確定したら、次に遺産分割協議を行います。これは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決定する重要な手続きです。話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印することで、法的効力が発生します。遺産分割協議は、相続人間で意見が対立し、話がまとまらない場合もあります。そのような場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いをスムーズに進めるよう手助けしてくれます。

遺産分割協議が完了したら、相続税の申告と納税が必要となる場合もあります。相続税は、相続した財産の総額から基礎控除額を差し引いた金額に対して課税されます。基礎控除額は、法定相続人の数によって変動します。相続税の申告期限は、故人の死亡を知った日から10か月以内です。

これらの相続手続きは、複雑で時間もかかり、専門的な知識が必要となる場合も多いです。そのため、司法書士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、相続手続きに関する様々なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、生前に遺言書を作成しておくことも、円滑な相続のために重要です。遺言書には、財産の分配方法だけでなく、葬儀に関する希望なども記しておくことができます。遺言書があることで、相続人同士の争いを防ぎ、故人の意思を尊重した相続を実現することができます。将来のトラブルを避けるためにも、遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

葬儀費用の相場

葬儀にかかる費用は、住んでいる地域や葬儀の規模、どのような式にするかによって大きく変わってきます。全国的に見ると、一般的な葬儀の費用は約195万円ほどと言われています。これは参列者が多い一般的な葬儀の費用です。

近年は、近しい親族や友人だけで行う家族葬を選ぶ方が増えてきました。家族葬の場合、費用は約100万円から150万円ほどになります。家族葬は、参列者が少ないため、会場も小さくて済みますし、飲食の用意も少なくて済むため、費用を抑えることができます。故人と親しかった人だけでゆっくりとお別れをすることができます。

また、通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う直葬も選ばれる方が増えています。直葬の費用は約20万円から50万円ほどと、さらに費用を抑えることができます。直葬は、時間や費用を抑えたい方や、故人の希望で選ばれることが多いです。

これらの費用には、葬儀社に支払う基本料金や、お坊さんなど宗教者へのお布施、火葬場を利用するための費用、式場を使うための費用、参列者へのお茶や食事の費用などが含まれます。葬儀社の基本料金には、遺体の搬送や保管、納棺、葬儀の手配など、様々なサービスが含まれています。宗教者へのお布施は、読経や戒名授与などに対する感謝の気持ちとしてお渡しします。火葬料金は、各自治体によって異なります。式場使用料は、式場の規模や設備によって異なります。飲食接待費は、参列者の人数や料理の内容によって異なります。

葬儀の規模や形式は、故人の遺志や家族の考え、そして予算を考慮して決めることが大切です。大切なのは、故人を偲び、感謝の気持ちを表すことです。そのためにも、それぞれの状況に合った葬儀を選ぶことが重要です。費用だけに囚われず、故人を送るのにふさわしい形を考えてみましょう。

| 葬儀の種類 | 費用相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| 一般的な葬儀 | 約195万円 | 参列者が多い一般的な葬儀 |

| 家族葬 | 約100万円~150万円 | 近しい親族や友人だけで行う葬儀。費用を抑えつつ、ゆっくりとお別れができる。 |

| 直葬 | 約20万円~50万円 | 通夜や告別式を行わず、火葬のみを行う葬儀。時間や費用を抑えることができる。 |

| 費用項目 | 内容 |

|---|---|

| 葬儀社基本料金 | 遺体の搬送、保管、納棺、葬儀の手配など |

| 宗教者へのお布施 | 読経や戒名授与などに対する感謝の気持ち |

| 火葬料金 | 各自治体によって異なる |

| 式場使用料 | 式場の規模や設備によって異なる |

| 飲食接待費 | 参列者の人数や料理の内容によって異なる |

生前の準備

人はいつかは必ずこの世を去ります。しかし、その時期を正確に知ることはできません。だからこそ、葬儀は突然訪れるものなのです。残された家族が慌てずに済むよう、生前に葬儀について考えておくことは非常に大切です。

まずは、どのような葬儀にしたいのか、家族とじっくり話し合っておきましょう。参列者を呼ぶ規模の大きな葬儀にするのか、それとも家族だけで静かに見送る家族葬にするのか。宗教的な儀式を行うのか、それとも無宗教の自由な形式にするのか。自分の希望を伝え、家族の意見も聞きながら、葬儀の規模や形式、具体的な内容を決めていきましょう。

葬儀には費用がかかります。そのため、葬儀費用をどのように準備するかも考えておく必要があります。預貯金や生命保険などでまかなうのか、互助会などに加入しているか、自分の金融資産の状況を確認しておきましょう。また、エンディングノートに自分の希望や家族へのメッセージを記しておくこともお勧めします。エンディングノートには、葬儀に関する希望だけでなく、介護や医療に関する希望、パソコンや携帯電話に残されたデジタルの情報についての処理方法なども書き残しておくことができます。エンディングノートは、家族があなたの意思を知るための大切な手がかりとなるでしょう。

さらに、遺言書の作成も検討してみましょう。遺言書は、自分が亡くなった後に、自分の財産を誰にどのように相続させるかを決定する重要な書類です。公証役場で作成する公正証書遺言であれば、法的効力も高まり、後々のトラブルを防ぐことができます。

生前にこれらの準備をしておくことで、残された家族の精神的、経済的な負担を軽減し、希望通りの葬儀を執り行うことができます。悔いのない最期を迎えるためにも、早めの準備を始めましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 葬儀の検討 | 規模(一般葬/家族葬)、形式(宗教的/無宗教)、具体的な内容を家族と話し合う |

| 葬儀費用の準備 | 預貯金、生命保険、互助会などを確認し、資金計画を立てる |

| エンディングノートの作成 | 葬儀の希望、介護/医療の希望、デジタル情報処理方法、家族へのメッセージなどを記録する |

| 遺言書の作成 | 財産の相続方法を決定し、公正証書遺言で法的効力を高める |